コロナ禍が明け、夏の風物詩「ラジオ体操」がいま、改めて注目されている。方言のラジオ体操が話題になったり、SNSで「騒音」かどうかが議論になるなどしている。

誕生から95年 愛好者は2700万人

ラジオ体操は2023年、誕生から95年が経った。1928年11月、逓信省簡易保険局(現在のかんぽ生命)が、日本放送協会(NHK)や文部省(現在の文部科学省)などの協力を得て作ったもので、当時は「国民保健体操」という名称だった。

最新の調査では、愛好者は全国に2700万人とされていて、東海3県には「全国ラジオ体操連盟」に登録されている会場が141カ所ある。

この他にも自治会や子供会など、登録されていない小規模開催のものが多数あるという。

ラジオ体操には「出席カード」があるが、現在は郵便局で無料でもらうことができる。(※一部小規模の郵便局は配布なし)

また、かんぽ生命のHPからダウンロードし、紙で印刷することもできる。

増えるラジオ体操参加者 蒲郡市の100日チャレンジは抽選で賞品も

岐阜県岐阜市のショッピングモール「カラフルタウン岐阜」では、毎週木曜の午前10時15分から「カラタンラジオ体操」として、ラジオ体操が行われている。

始めたきっかけはコロナ禍だった2020年に「距離を保った状態で健康増進」をという目的で企画された。初回の参加者は5人だったが、現在は100人にまで増えているという。

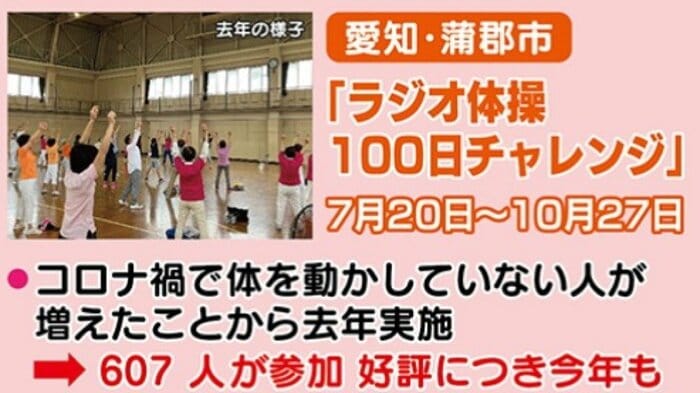

愛知県蒲郡市では、夏休みから秋にかけて「100日チャレンジ」を実施している。

蒲郡市には、市民の健康増進を進める全庁的なプロジェクトがあり「100日チャレンジ」はコロナ禍で体を動かしていない人が増えたことから、2022年に実施したところ607人が参加し、2023年も行われている。

「100日チャレンジ」は、蒲郡市民でなくても参加することができる。「ラジオ体操」「100日チャレンジ」をWEBで検索して市のHPで登録するか、市の保健センターを訪れて登録する必要があるが、体操をした後のチェックは自分でするため、どこでもできる。

2022年は617人が参加し、2023年は8月16日時点で約600人が参加していて、このうち170人が市民以外の人だという。

期間は7月20日から10月27日までで、50日以上参加した人には抽選で特産品のみかんやラグナシアのペアパスポートチケットなどが当たる。

また、2022年は参加賞としてフェイスタオルとトイレットペーパーが、参加者全員にプレゼントされた。

イベントの参加者が増えている理由について、実際に参加している人は「コロナの行動制限解除以降、無理なく体を動かす機会になる」や「希薄になった人間関係が戻るきっかけになった」などと話している。

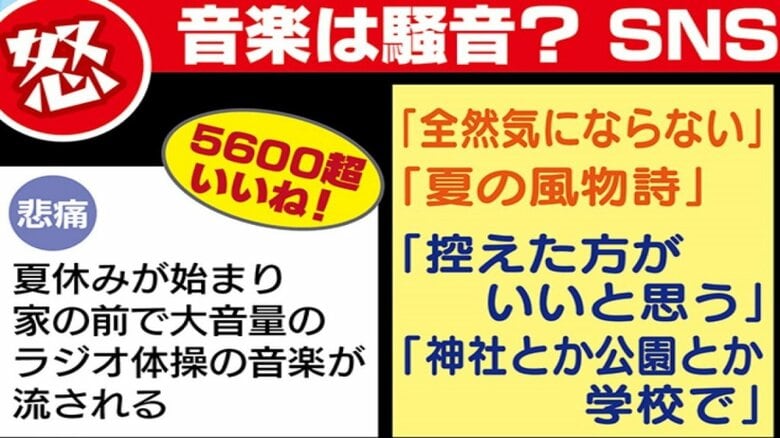

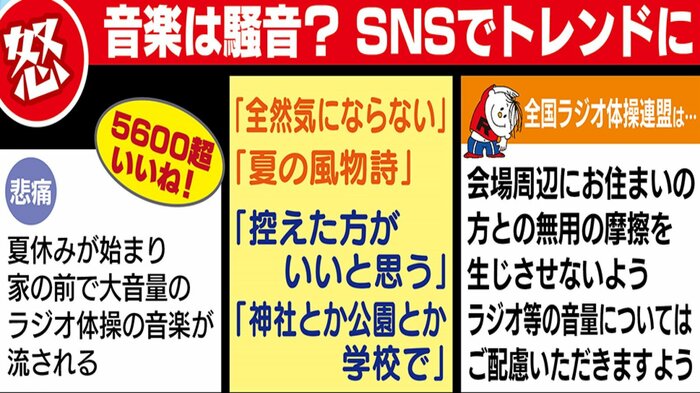

SNSでトレンドに…ラジオ体操音楽の“騒音問題”

「ラジオ体操」はその音楽を巡って、SNSで議論にもなった。トレンドにもなったのが“騒音問題”だ。5600を超える「いいね」を集めたツイートがある。

(ツイートの内容)

【悲痛】夏休みが始まり家の前で大音量のラジオ体操の音楽が流される

このツイートに対する反応は様々だ。「全然気にならない」「夏の風物詩」と意に介さない声もあるが「控えた方がいいと思う」「神社とか、公園とか学校で」など、自粛や場所の変更を勧める声もあった。

ラジオ体操の音楽が「騒音」という意見について「全国ラジオ体操連盟」は、「生活様式の多様化などにより、毎年音量についての苦情が寄せられる」としていて、ホームページでは、「会場にお住まいの方との無用の摩擦を生じさせないようラジオ等の音量についてはご配慮いただきますよう」と注意喚起をしている。

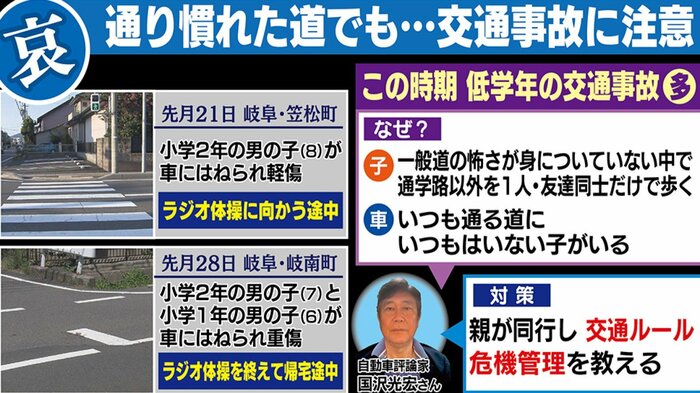

要注意!夏休みはラジオ体操への行き帰りで事故も

ただ夏休みには、会場へ向かう際の子供の交通事故も相次いでいる。岐阜県笠松町では2023年7月21日、ラジオ体操に向かう途中だった小学2年生の男の子が、軽乗用車にはねられて軽傷を負った。

また7月28日には岐阜県岐南町で、ラジオ体操を終えて帰宅する途中の小学生の男の子2人が軽トラックにはねられて重傷を負っている。

自動車評論家の国沢光宏さんはこの時期、低学年の交通事故が多いとしていて、その原因は、2点考えられるという。

1つが、一般道の怖さが身についていない中で通学路以外の道を1人や友達同士だけで歩くため、としている。学校へ行く時は分団登校しているのが、夏休みには、見守る人がいないことが一因だという。

また、運転する側もいつも通る道ということで気が緩み、いつもはいない子供がいることに気づくのが遅れる場合も想定されるという。

対策として、親が同行して交通ルールや危機管理を子供に教えることが必要としている。

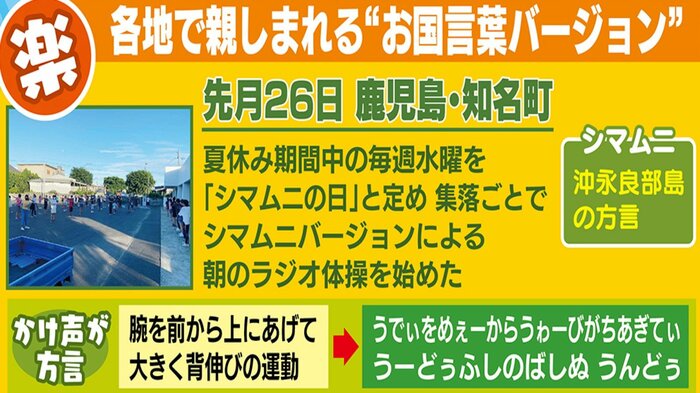

各地で親しまれる“お国言葉バージョン”

ラジオ体操には“お国言葉バージョン”がある。鹿児島県知名町のある集落では、夏休み期間中の毎週水曜日、「シマムニの日」として、シマムニバージョンによる朝のラジオ体操を始めたという。

シマムニというのは沖永良部島の方言で、町によると、方言を若い世代に伝えていきたいと始めた。体操の内容の説明が方言になっていて、例えばラジオ体操第1の最初の体操では、「腕を前から上にあげて大きく背伸びの運動」というフレーズがある。これが「シマムニバージョン」では「うでぃをめぇーから うゎーびがちあぎてぃ うーどぅふしのばしぬ うんどぅ」となる。

方言を取り入れたラジオ体操は、他にも「名古屋弁」「津軽弁」「博多弁」など各地にあり、企業や個人作成のものを含めるとかなりの数があるという。

「腕を前から上にあげて大きく背伸びの運動」は、津軽弁では「腕ば めぇがら 上さあげで おっきく ひ伸びの運動」。

博多弁は「まずは腕ば しゃーんと 前から上げて 大きか 背伸びの運動たい」。

名古屋弁は「腕を みゃーから 上にあげて どえりゃー 背伸びの運動だわ」。

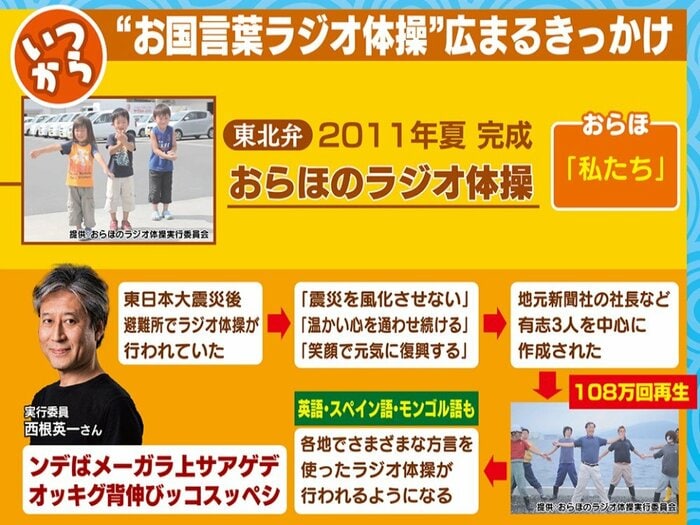

笑顔で元気に復興を…“お国言葉バージョン”は東日本大震災後に広まる

“お国言葉”のラジオ体操は、約15年前からあったようだが、広まるきっかけになったといわれているのが、東日本大震災だった。

東北弁で作成された「おらほのラジオ体操」の「おらほ」は「私たち」という意味だ。

広まった経緯について、発案した実行委員の西根英一さんは、東日本大震災のあと、長い避難生活の中で避難所ではラジオ体操が行われていて、その状況を見た西根さんは、震災を風化させることなく、温かい心を通わせ続け、笑顔で元気に復興するという思いをラジオ体操に込められたらと考えて、地元新聞社の社長などと協力して作成した。

その動画がYouTubeにアップされると全国で反響があり、再生回数は108万回を数えた。

その後、各地で様々な方言を使ったラジオ体操が作られ行われていて、方言のほか、英語やスペイン語、モンゴル語もあるという。

「おらほのラジオ体操」では、「腕を前から上にあげて大きく背伸びの運動」は「ンデば メーガラ 上サ アゲデオッキグ 背伸びッコ スッペシ」となる。

全国ラジオ体操連盟は“お国言葉”の体操について「身近なリズムで体操した方が親しみやすく楽しさが増すのであれ大いに結構」と話していて、今後についても「たくさんの若い人たちの参加を期待」している。

(東海テレビ)