家族関係の悩みや虐待などの不安から若者を守り支える施設「自立援助ホーム」。家庭に居場所を求めることができなかった人を社会とどうつなげるか。若者の自立を支援する取り組みを追った。

若者を支える「自立援助ホーム」

入居者:

いただきます

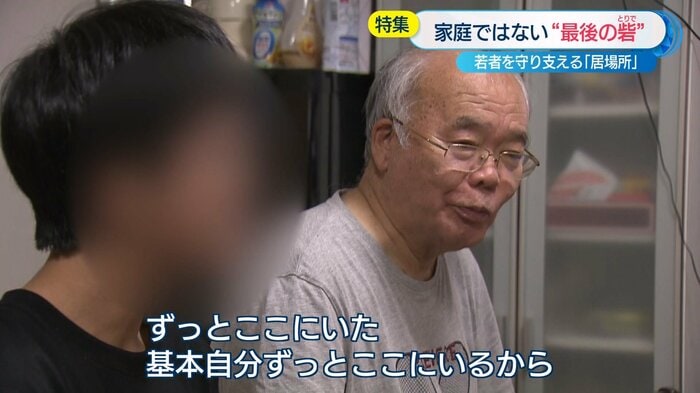

ドリームカムホーム・川井健蔵代表:

きょうは何をした?

入居者:

ずっとここにいた。基本自分ずっとここにいるから

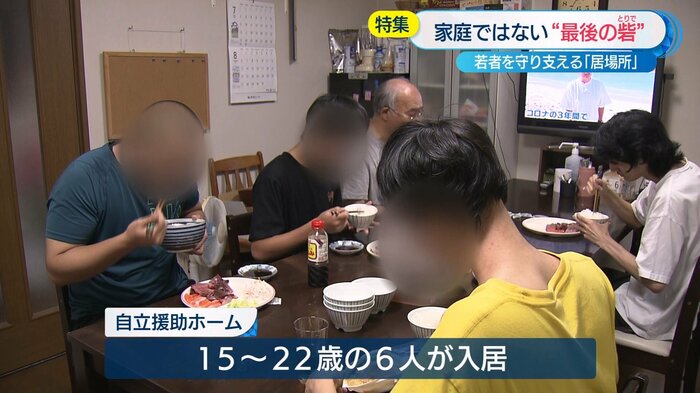

長崎市の自立援助ホーム「ドリームカムホーム」では、義務教育を終えた15歳から22歳までの若者6人が学校に行ったり、働いたりしながら共同で暮らしている。事情はそれぞれだが、家族とではなく、ホームで生活することを選んだ。

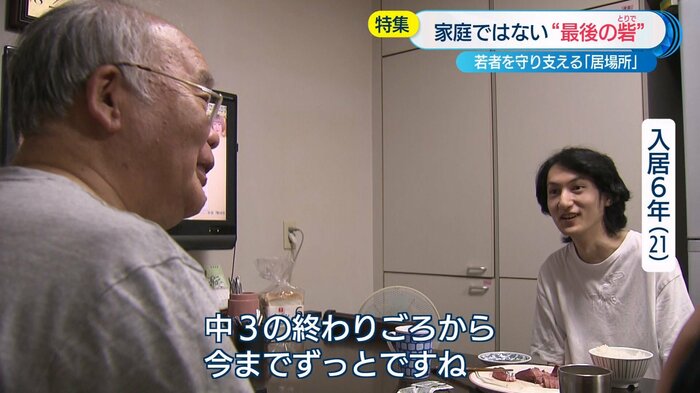

入居して6年(21 取材当時):

中3の終わりごろから今までずっとですね。割と長いですよね

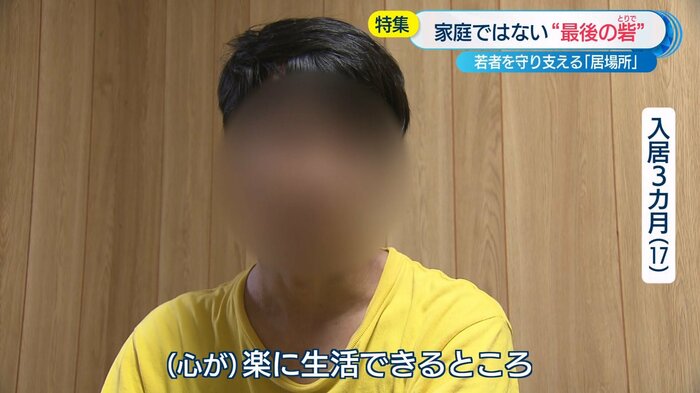

入居して3カ月(17 取材当時):

ここは…苦しめられないと言うか(心が)楽に生活できるところかなと思う

“学校以外の支援機関”の重要性

自立援助ホームは全国に240以上あり、長崎県内には5施設ある。

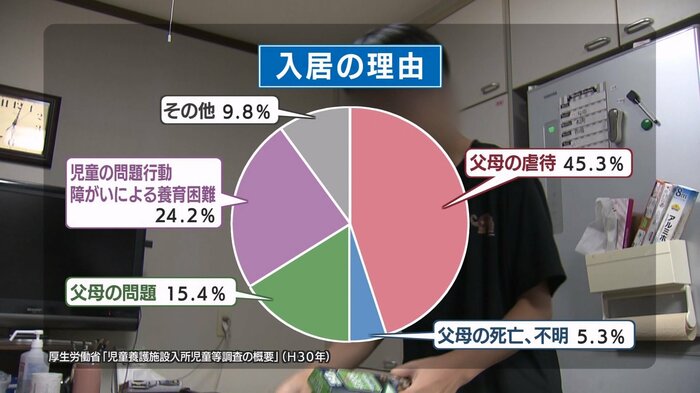

親からの虐待で家庭で生活するのが困難な人や児童養護施設を退所した人、里親と折り合いがつかなかった人など、若者の受け入れ先となっている。

社会でひとり立ちするまでの大切な期間をどうフォローするか。教育や医療などと連携した一つの役割を担っている。

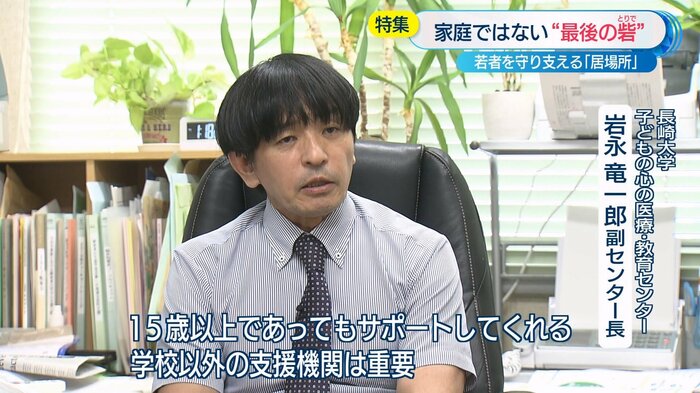

長崎大学 子どもの心の医療・教育センター 岩永竜一郎副センター長:

義務教育から外れていく時に学校に適応できない方や高校中退した方、15歳以上であってもサポートしてくれる学校以外の支援機関は重要になるし、家庭で難しい場合は専門機関が重要になる

「家庭の味」を与える場所

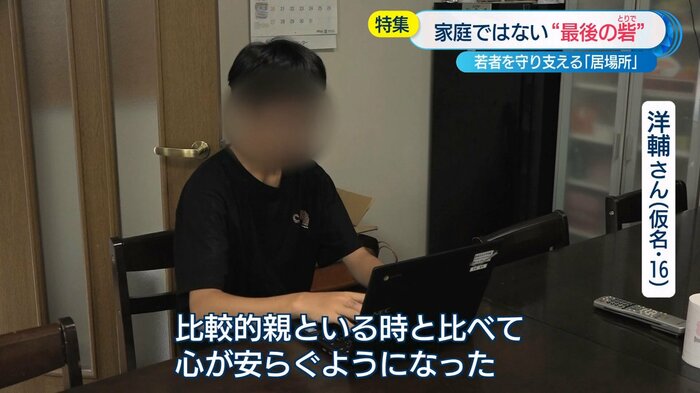

入居して3カ月の洋輔さん(仮名・16 取材当時)は、一緒に暮らしていた母親が小学校3年の時から暴力を振るうようになり、高校2年の時にホームに住むことを決めた。

洋輔さん(仮名):

本当に小さいこと、最初は。家事のことから言葉の言い合いがヒートアップして手が出るようになり、しまいには家を出される。比較的親といる時と比べて、心が安らぐようになった。高校卒業まではここにいようと思っている

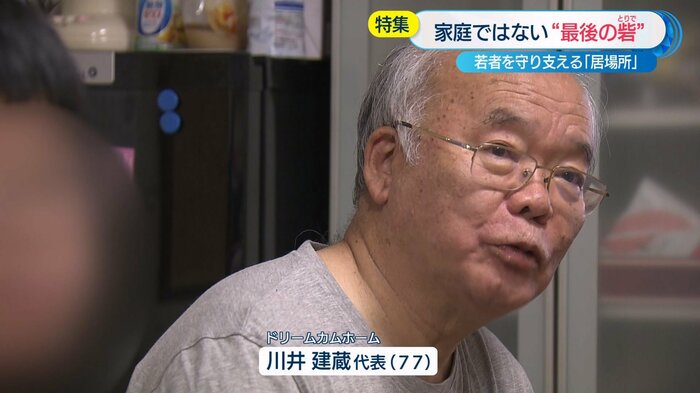

彼らと生活を共にする川井建蔵さん(77 取材当時)は、これまで学校で教師を務めたほか、不登校の子どもなどが通うフリースクールを運営してきた。

自立援助ホームを始めた時は、大人への不信感を募らせた思春期の少年少女の感情をとても受け止めることができなかったという。

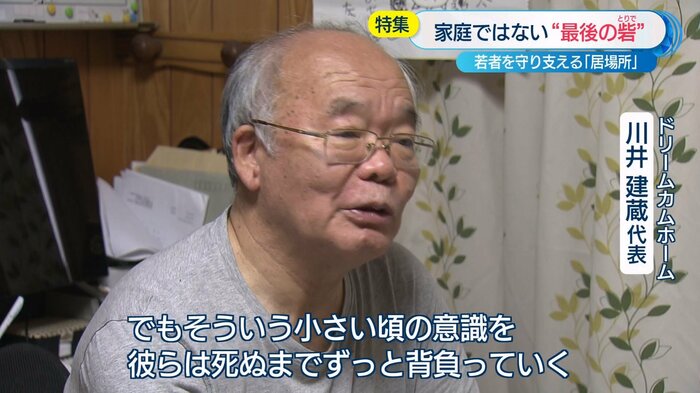

ドリームカムホーム・川井建蔵代表:

初めは苦しくて苦しくて…自分の気持ちがどこかに行ってしまって。子どもの苦しみがそのまま自分に返ってきて…何も分からないで。大間違いしていたのは、虐待を受けたり親に捨てられた子たちが20歳になれば治るものだと、「20歳になって何でまともに生活できないんだ」という意識が最初あった。でも、そういう小さい頃の意識を彼らは死ぬまでずっと背負っていく

設立から15年。川井さんは若者たちとじっくりと話し、心の変化を探ることを大切にしている。

ホームのルールは「人に迷惑をかけないこと」。細かい規則で縛ることはない。仲間と生活する中で他者と関わることを受け入れ、社会生活につなげていってほしいと願っている。

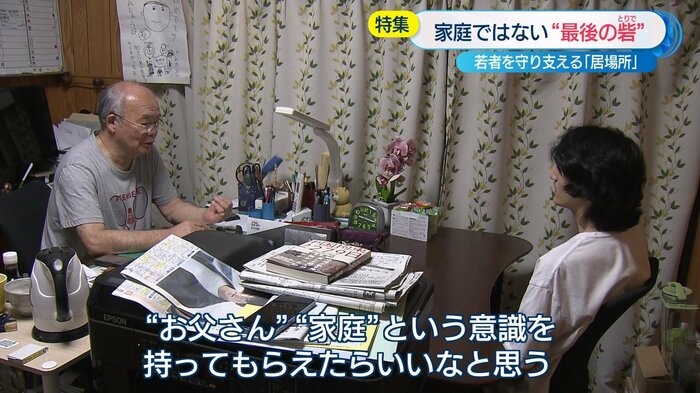

ドリームカムホーム・川井建蔵代表:

私はここを家庭と捉えている。来る子のほとんどは家庭の味を知らないから、「お父さん」「家庭」という意識を持ってもらえたらいいなと思っている。家庭を味わうことによって傷が癒やされていくんじゃないだろうかと思う

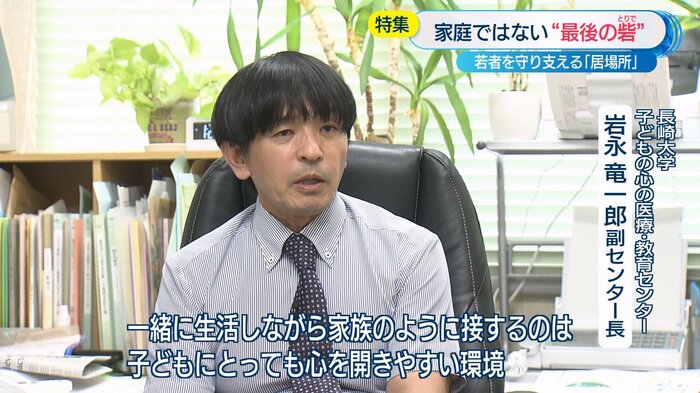

長崎大学 子どもの心の医療・教育センター 岩永竜一郎副センター長:

一緒に生活しながら家族のように接するのは、子どもにとっても心を開きやすい環境。口で言わなくても言葉じゃない形で発している子どもの心の状態は、一緒に生活している人しか分からない。そういう環境は子どもたちの心のひずみに気づくのにいいかと思う

洋輔さん(仮名):

こういう施設に入っていることでいろんな視線がある。それが気になるし、友達とかに理解してもらえることもあまりないから、(自立援助ホームは)おすすめできない。でも心が落ち着くようになるのは確かなこと。本当に嫌だと思った時にこういう場所があることはいい

多くの課題も…求められる“具体的な支援策”

子どもから大人へと成長するまで、社会から取りこぼさず自立につなげようという取り組みが行われている。しかし、「最後の砦」とも言われる自立援助ホームには課題も多い。

ホームの収入源は、入居者からの月3万円の寮費のほか、国の補助や周りからの寄付などとなっていて、運営は厳しく、近所の農家から米や野菜を分けてもらうなどして生活を成り立たせている。また、体力的・精神的にも負担が大きいことから事業者が増えにくい。

高齢な川井さんも体力的な問題から3年後の引退を考えているが、後継者は見つかっていない。

社会で子どもを育てる具体的な支援策が求められている。

(テレビ長崎)