北海道で起きた、最大震度7の地震から6日目。

停電や避難所の解消・交通インフラの復旧が進み、10日には道内のほとんどの学校が再開するなど、子供たちにとっても日常生活を取り戻す動きが進んでいる。

しかし、いまだ震度4程度の地震があるなど、緊張が続く中、被災地の子供たちに向けた、ある絵本が注目されている。

地震を思い出し「自宅に入れない」子供…

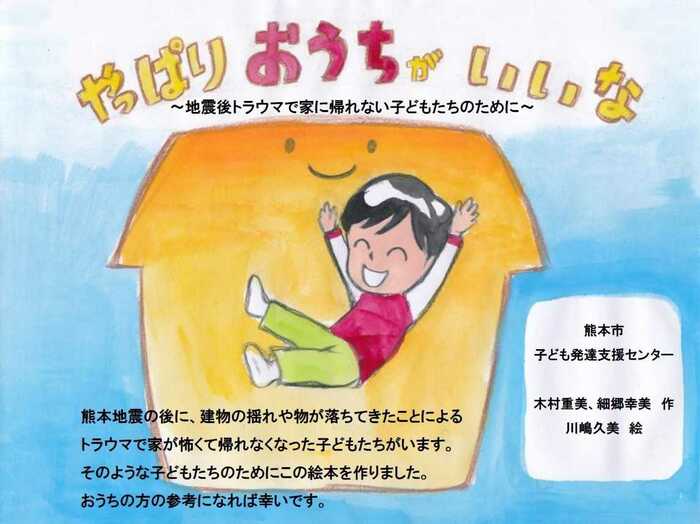

絵本のタイトルは『やっぱりおうちがいいな』。

物語は、ある男の子が地震に遭って家族と避難所に逃げるところから始まる。

2週間が経ち、地震がおさまったことで避難所から自宅へ帰れる日が来たものの、いざ家に着くと地震を思い出して怖くなってしまい、男の子は自宅に入れなくなってしまう。

しかしその後「倒れてきそうな物を片付ける」「次に地震が起きたらどうするか確認する」など、ひとつひとつ「こわい」と思うものを解消していくことで、「やっぱりおうちがいいな」と思うことができた、というストーリーだ。

こちらの絵本は、熊本地震が起きた直後の2016年5月、熊本市子ども発達支援センターが作成・公開したもの。

地震で家が揺れたこと・物が落ちてきたことがトラウマになり、家に入れなくなった子供が多かったことから、この絵本を作ったのだという。

熊本市長は公式Twitterで「北海道でも子供達の心のケアが必要なので何かの参考にして頂ければと思います」と、この絵本を発信。

「大人でも風の音で飛び起きるのに、子供だったらなおさら怖い」「注意喚起の言葉も、子供たちには怖さを倍増させてしまうかもしれないから、絵本は良い」などの反応が寄せられ、現在もリツイートされて広まっている。

災害時にできる子供の心のケアについて、熊本市子ども発達支援センターにお話を聞くことができた。

子供が安心できるスペースを作って!

――この絵本を作ったきっかけを改めて教えてください。

熊本地震発生後、一般の方から「子供が家に入るのを怖がる」「夜にパニックになる」などの相談が寄せられました。

また、支援センターの職員が訪問していた避難所でも、子供たちに同じような反応が見られたので、何かできないかと思い、保育士の方たちとこの絵本を作りました。

出来上がった絵本は幼稚園や保育園などに1000部ほど配布しました。

――地震は子供にどんな影響がある?

絵本のように「家に入れなくなる」ということ以外にも、食欲が落ちたり、眠れなくなる、という反応が見られることがあります。

また、夜中に目を覚まして泣くなどの行動も現れます。

――大人がしてあげられることは?

絵本にもありましたが「子供が安心して生活できるスペースを確保する」ということが一番です。

また、「親が守ってあげる」ということを子供に言葉で伝えてください。

――避難所でもできるケアは?

様々な復旧が進むと、避難所からでも昼間、仕事に出ていく方が増えると思います。

人が減ってしまう分、子どものそばに誰かがいてあげるというのは大事です。

普段家で遊んでいたおもちゃを持ってくるなど、子どもの「自分のスペース」を作ってあげることも安心につながります。

「次に地震があったらどうするか」話すことも安心につながる

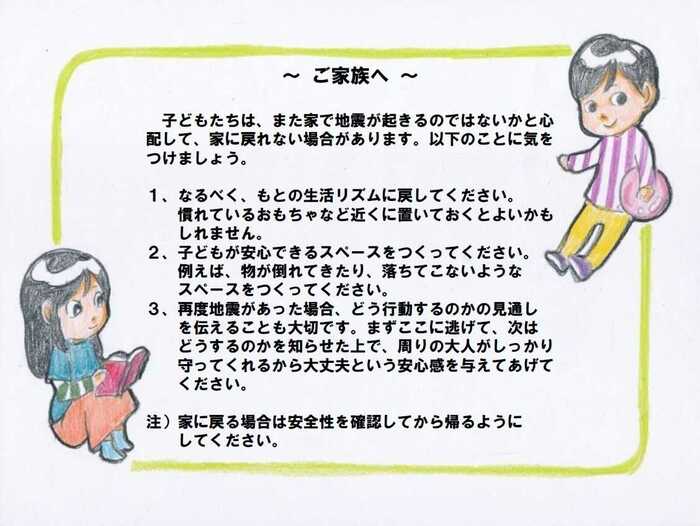

絵本は日本語だけでなく、英語・中国語でも公開されており、最後のページには、

(1)なるべく、もとの生活リズムに戻してください。 慣れているおもちゃなど近くに置いておくとよいかもしれません。

(2) 子どもが安心できるスペースをつくってください。 例えば、物が倒れてきたり、落ちてこないようなスペースをつくってください。

(3) 再度地震があった場合、どう行動するのかの見通しを伝えることも大切です。まずここに逃げて、次はどうするのかを知らせた上で、周りの大人がしっかり守ってくれるから大丈夫という安心感を与えてあげてください。

と、まとめとなるアドバイスが載っている。

家にいる時に地震を体験したことを思い出して怖がったり、「家に入ると地震が起きる」と思って家に入りたがらなくなることは、子供にとって特別なことではない。

北海道地震からまもなく1週間。日常を取り戻すにはまだまだ時間がかかると思うが、地震を経験して作られたこの絵本は熊本市のホームページで見ることができるので、子供たちの心のケアに是非活用してほしい。