静岡市内を走る大動脈、国道1号線バイパスの高架化工事で橋げたが落下し、2人が死亡 6人が重軽傷を負った。事故は橋げたをクレーンで橋脚にあげた後 端に移動して設置する際に起きた。土木工学の専門家は「高架道路がカーブしているため難しい工事だった」と指摘する。

未明に“どしん!” 「地震かと思った」

2023年7月6日午前3時過ぎ、静岡市清水区の国道1号 静清バイパスの工事現場で、「鉄骨が落ちたような大きな音が聞こえた」と、通りかかった人から警察に通報があった。

高架道路の一部となる長さ約65m、重さ140tほどの橋げたが、高さ9mのところから落下した。

近所の人:

寝ていたら"どしん"となったから、地震だと思って起きた

近所の人:

(家が)すぐ前で、結構大きい音で揺れも強かったです。本当にびっくりしました。まさか事故だと思わなかったので

当時 現場には作業員約20人と警備員約10人の約30人がいたが、作業員7人と警備員1人の計8人が事故に巻き込まれた。

捜査関係者によると、巻き込まれた8人のうち作業員7人は高さ約9mの場所で作業しており、死亡した2人は橋げたと共に転落し地面にはさまれたとみられている。

2人は長さ65mの橋げたをのせる2本の橋脚のうち、東側の橋脚にいたということだ。

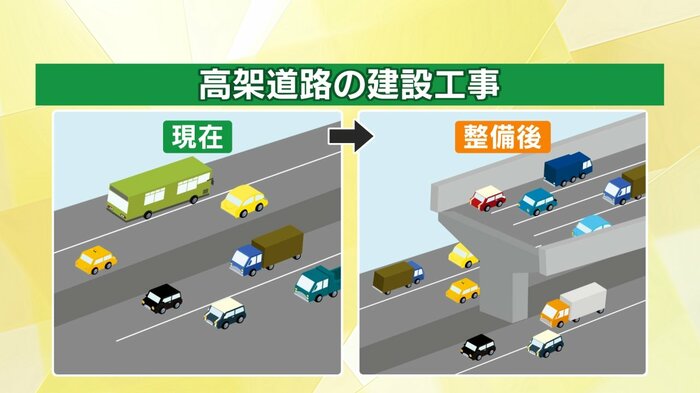

渋滞解消のために高架化工事

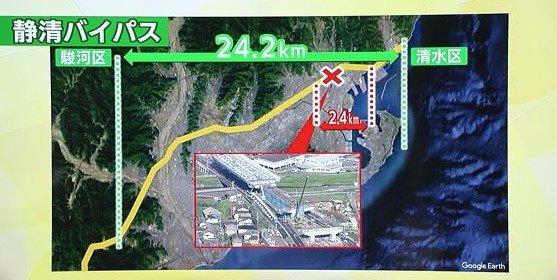

国道1号 静清バイパスは、静岡市の清水区と駿河区をつなぐ全長24.2kmの道路で、今回事故があったのは東名高速・清水インターからほど近い2.4kmの区間だ。

ここは静清バイパスの中で唯一 立体化されていない片側2車線の平面道路で、交通事故や渋滞が多いことから、その解消に向け高架化するための工事が行われていた。

2016年10月に始まったこの事業では、2022年11月から橋げたを橋脚の上へとあげる作業が進められていて、2026年春頃 上り線が開通する計画だった。

橋げたを橋脚の端に設置中に…

なぜ、橋げたが落下したのか、事故当時の様子が徐々に明かになってきた。

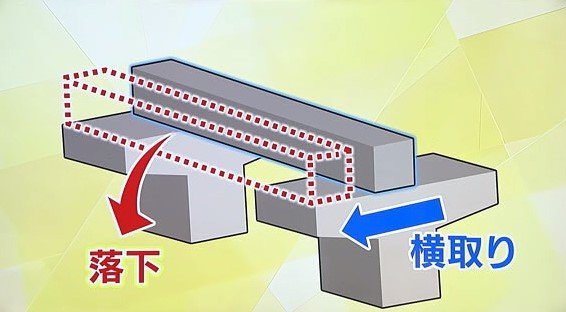

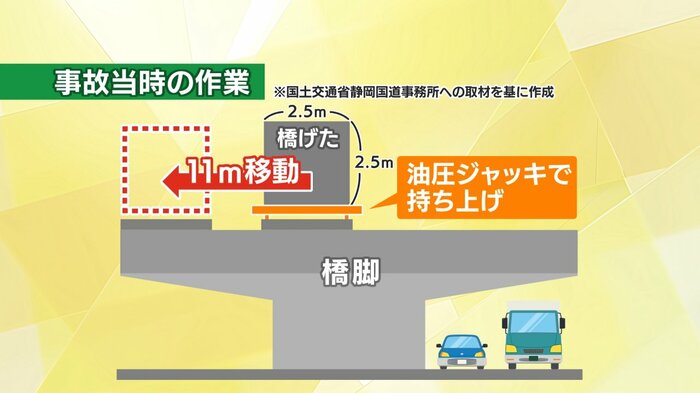

工事を発注していた国土交通省 静岡国道事務所によると、事故は重さ140tの橋げたをクレーンで橋脚につりあげた後、端にむけて移動する作業「横取り」の終盤に起きた。

まず橋げたを橋脚の中央から油圧ジャッキで固定して持ち上げ、端に向かって11m 水平に移動させた。

そして橋げたを土台となる位置(支承)に降ろす途中で、約9m下の道路の歩道に落下したということだ。

このため静岡国道事務所は操作ミスや不具合など油圧ジャッキが事故の原因に関係しているとみていて、7月中旬にも大学教授などでつくる事故調査委員会を設置して詳しい原因の究明などを進める予定だ。

また国土交通省は全国で国が行っている同じ方法による工事について作業をすべて一時中止し、安全確認や注意喚起などを含めた点検を行うと発表している。

専門家「緩やかなカーブで難しい工事」

今回の事故について、土木工学を専門とする稲積真哉教授は、現場が緩やかにカーブしている点に着目する。

芝浦工業大学 工学部・稲積 真哉 教授:

「横取り」の作業中に落下したのであれば、この工事・工程自体に問題はないが、「横取り」の微修正をする作業自体には問題があった。(事故現場は)カーブしているので水平で平行に移動させるのではなく、左右の移動量が違ってきます。この調整は非常に難しい。カーブの橋を作っていたというところで、それが一つの原因になったのかと

一方、「こうした工事では橋げたが落ちる可能性があることも十分に認識する必要があり、安全管理が行き届いていたのか検証が必要」としている。

警察が対策本部 業務上過失致死傷の疑いで捜査

静岡県警は40人体制の対策本部を立ち上げた。6日には工事を受注した共同企業体の現場事務所で関係者から事情を聞いた。

事故の原因や当時の安全管理体制に問題がなかったか、業務上過失致死傷の疑いで捜査している。

現場付近の道路は事故のあと下り車線で通行止めが続き、上り車線を片側1車線の対面通行にしている。静岡国道事務所によると、落下した橋げたの撤去の見込みは立っておらず交通規制はしばらく続く見通しだ(7月7日時点)。

2026年春頃の開通予定にも影響が出る可能性がある。

(テレビ静岡)