2年後には高齢者の5人に1人が認知症 認知症基本法が成立

全国の認知症の患者数は、年々増加傾向にあり、厚生労働省の研究班の推計では、2025年に約730万人になると予測されている。これは65歳以上の20.6%にあたり、高齢者の5人に1人が認知症になるという。こうした危機感を受け、認知症基本法が、14日、国会で成立した。

認知症基本法は、基本理念として、「認知症の人とその家族が、日常生活、社会生活を円滑に営むことができる」、「認知症の人の意向を十分に尊重し、切れ目なく保健医療サービス、福祉サービスなどが提供される」、「認知症に関する専門的、学際的、総合的な研究を推進する」ことなどを掲げている。

政府は、総理大臣を本部長とする「認知症施策推進本部」を設置し、認知症の人と家族の意見も聞いた上で、基本計画の作成など、対策を具体的に進める。厚労省関係者は「認知症は待ったなしの課題」だと述べ、早急な対策の必要性を訴える。

岸田首相 認知症対策は「日本の新たな国家プロジェクト」

岸田首相も、21日の会見で、「認知症への対応は、国を挙げて、先送りせず、挑戦していくべき重要な課題である。認知症基本法も踏まえ、日本の新たな国家プロジェクトとして取り組んでいく」と決意を表明した。

首相周辺は「首相はもともと認知症対策への問題意識を持っていた」と話している。今後、異次元の少子化対策のように、岸田首相が主導していく姿勢を示したものとみられる。

日本企業が共同開発の「認知症治療薬(レカネマブ)」が年内承認へ

岸田首相は、1月の施政方針演説でも、認知症治療薬の研究開発に言及していた。日本の「イノベーション」について語る中で、「日米の企業が共同開発し、世界で初めて、本格的なグローバル展開が期待される、アルツハイマー病の進行を抑える治療薬が、米国においてFDAの迅速承認を受けた」と述べたのだ。

これは、日本の製薬大手「エーザイ」が、アメリカの企業と共同で開発した「認知症の進行を抑える治療薬」、「レカネマブ」だ。岸田首相は「日本発、世界初のイノベーションが国境を越えて認知症の方とご家族に希望の光をもたらす」と強調した。複数の政府関係者によると、この新薬については早ければ今年中にも日本で承認される見通しだという。

認知症は、脳内の多様な要因で認知機能が低下し、日常生活に支障が出る状態を指す。代表的なものが、物忘れや言葉が出てこないなどの症状が特徴の「アルツハイマー病」だ。長年の研究により、アルツハイマー病の人の脳内には異常なタンパク質が蓄積されていることが分かっている。

この新薬「レカネマブ」は、この認知症の原因となる異常なタンパク質を取り除く作用があり、病気の進行を抑える効果が期待されている。

ただ、一度壊れてしまった神経細胞を再生させることはできないため、あくまでも「早期発見」「早期治療」が重要だとされている。

早期発見の切り札になるか「脳画像検査装置 Vrain(ブレイン)」

認知症対策は「早期発見」が重要と言われるが、それでは、どういう症状が認知症の兆しなのか。「早期発見」の難しさが指摘されることが多い。

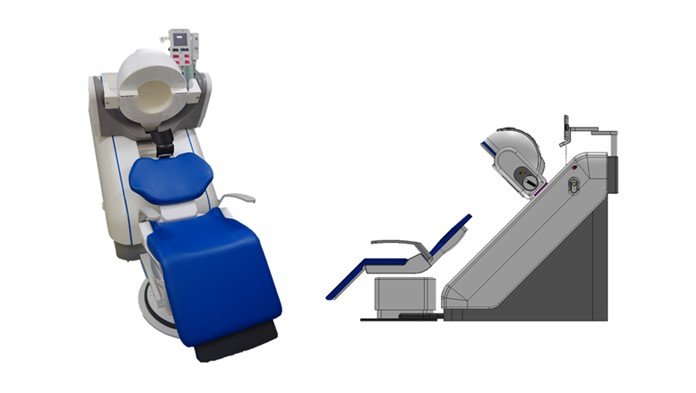

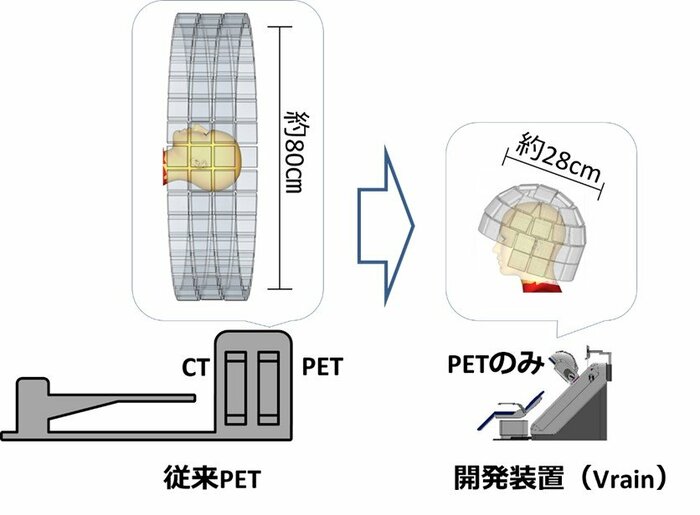

そこで注目を集めるのが、日本が世界に先駆けて開発した最新の「脳画像検査装置・Vrain(ブレイン)」だ。

アルツハイマー病の人の脳内に蓄積される異常なタンパク質は、実は症状がでるより数十年も前から徐々に蓄積されていくということが研究でわかってきている。そこで、そのタンパク質の蓄積を事前にキャッチできれば、「発症する前に診断ができる」あるいは「初期段階での発見が可能になる」との考えのもと、研究開発が進んできた。

19日の自民党の議員連盟では、最新の認知症対策がテーマで、開発者から「脳画像検査装置・Vrain(ブレイン)」が紹介された。

この装置は従来のものと比べると、4分の1程度の大きさでコンパクト。そして筒状ではなくヘルメット型であることから、脳と装置との距離が近く、高画質で画像の撮影ができ、さらに患者の放射線の被曝量も減るなどの利点がある。

これ以外にもいくつかの企業が脳画像検査装置の研究開発を進めているが、いずれも検査装置の普及と保険適用等もにらんだ検査の低価格化が、今後の課題だ。

この議員連盟の会長を務める田村憲久前厚労相は「レカネマブ(認知症治療薬)が正式承認という話があり、早い内から使えば効果があるとされている。そうなれば、早く診断することが重要になってくる」とした上で、「まずはしっかりと確定診断をしないと話にならない」と述べ、認知症の早期発見に向けた環境整備の議論を進める考えを示した。

「日本の技術を活かした早期発見を」

認知症の早期発見の観点からは、脳画像検査と併せて、「血液検査」の研究も進んでいる。

議連の事務局長も務める畦元将吾厚労政務官は、「認知症の発症前に確定診断ができるという認知症診断の新たなフローを作りたい」と意気込む。

「血液検査」で異常なタンパク質を検知した場合に、次の段階として「脳画像検査」に移る。そして、認知症の確定診断がなされた場合は「治療薬の投与」に移行する。「日本の技術力を活かした、日本型の早期発見・早期治療」を目指したいという。

「気づき」が重要 認知症の初期症状は?

認知症の早期発見については、本人の自覚もさることながら、家族や周囲の人の「気づき」が重要とされる。

認知症の「初期症状」のチェックポイントは、「同じことを何度も繰り返す」、「ガスの消し忘れや蛇口の閉め忘れが目立つ」、「以前はあった興味や関心がなくなる」、「物の名前が出てこなくなる」、「時間や場所の感覚が不確かになる」、「だらしなくなる」など。記憶力や判断能力の低下が多いという。

認知症対策では、認知症の人を支える家族・周囲の人への支援も重要になってくる。

団塊の世代が75歳以上となり、社会の高齢化が一層進む「2025年」を前に、認知症は、若い人たちにとっても他人事ではない。岸田首相が表明した「国家プロジェクト」の今後の成果に注目だ。(サムネイル画像はイメージです)

(フジテレビ報道局政治部 亀岡 晃伸)