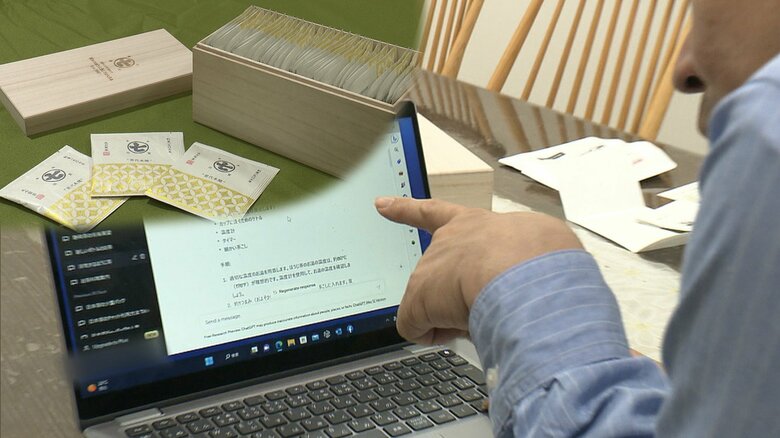

製茶会社が若者をターゲットにした新商品を開発した。高級茶葉をティーバッグにするなど、既成概念にとらわれない“前代未聞”の商品だそうだ。生成AIに相談しながら考案した社長はパソコンを指さし、「ここに人間がいる感じ。優秀な社員がひとり増えた」と、その機能に期待する。

市長あいさつ文やイベント企画 行政が模索

2023年5月に行われたG7広島サミット。

首脳たちが生成AIの国際的なルールづくりを進めることが確認された。

導入に向けた動きは、静岡県内でも広がっている。

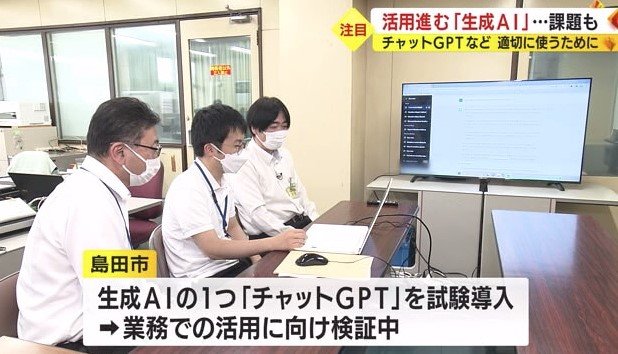

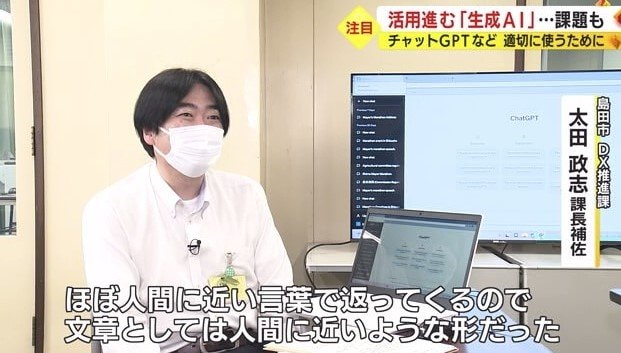

島田市役所では代表的な生成AIの1つ「チャットGPT」を2023年4月から試験的に導入し、業務での活用に向け検証を重ねている。

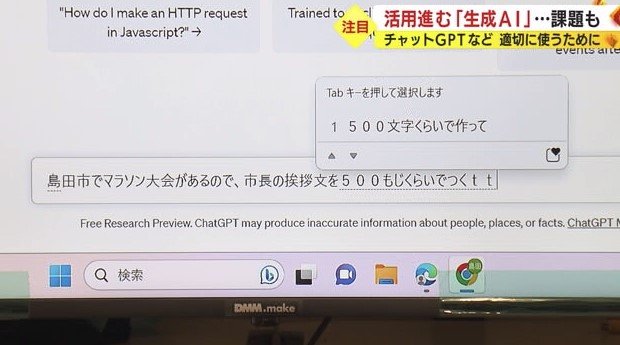

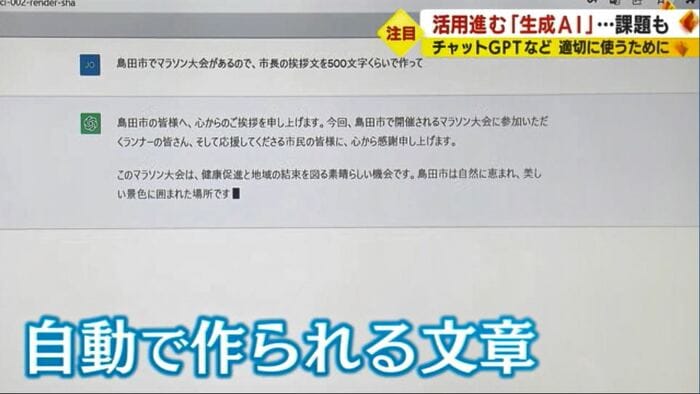

「島田市でマラソン大会があるので、市長のあいさつ文を500文字くらいで作って」

市職員がパソコンに入力すると…。

「チャットGPT」で、自動的に作られていく文章。

島田市DX推進課・太田政志 課長補佐:

ほぼ人間に近い言葉で返ってくるので、文章としては人間に近いような形だったですね。そこが一番 (技術が)進んだのかなと感じたところです。職員でないとやれない部分は職員がやる時間をとって、AIでやれる部分は任せていく形が理想かなと感じています

同じ頃、 となりの藤枝市役所でもチャットGPTを業務に役立てようと、職員を対象に研修会が開かれた。研修では職員がチャットGPTを使ってイベントの企画案を出すことなどを体験した。

参加した職員:

短時間でいろんな答えが返ってきて、これを活用したら業務削減につながるのかなと思いました

参加した職員:

情報の漏洩等のリスクがありますので、その点も考慮しながらうまく利用できたらいいなと考えています

お茶の新商品を社長と共同開発

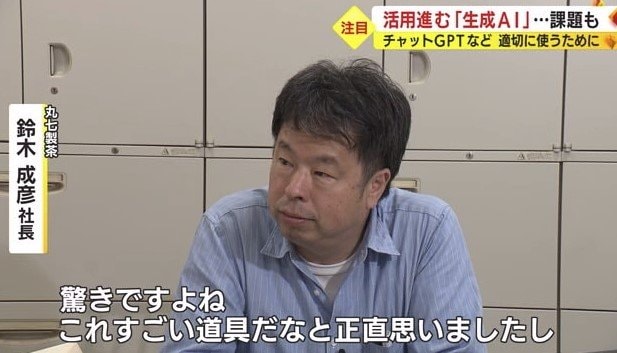

島田市に本社を置く創業116年の「丸七製茶」。こちらの会社では、すでに生成AIを活用している。

丸七製茶・鈴木成彦社長:

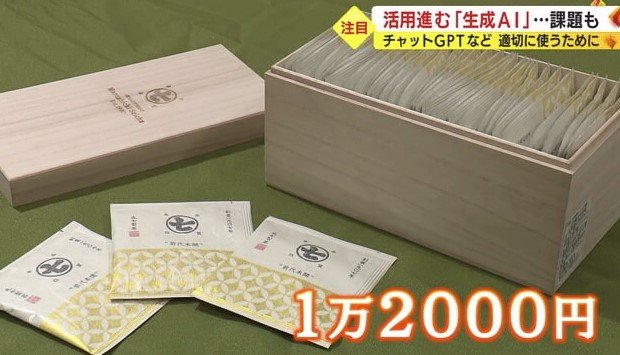

こちらの商品になりまして、「前代未聞」という最高級のティーバッグをチャットGPTと一緒に開発しました

丸七製茶が開発した新商品、その名も「前代未聞」。全国でもわずかしか取れない希少な茶葉のみを使った、こだわりの商品だ。

ティーパッグ40袋入りで、値段は1万2000円。若者など新たな消費者獲得に向けた商品を考える中で、チャットGPTからヒントを得て開発された。

丸七製茶・鈴木成彦社長:

日本茶の消費状況に変化があり、これからは若い世代も取り込んでいかないといけない。そういう中で、「どう思う?」と(チャットGPTに)聞いたら「ティーバッグじゃないですか」という回答があって。驚きですよね、「これすごい道具だな」と正直思いましたし、使っていけば使っていくほど、ここに人間がいるような感じがします

チャットGPTは、「グルメ志向の若者が増え、高くても“こだわり”のものを求める傾向にある」と分析を添えて回答したそうだ。鈴木社長は、「アイデアを出してくれる優秀な社員がひとり増えた」と喜ぶ。

丸七製茶は今後も世界中で販売できるお茶をチャットGPTとともに開発していく方針だ。

丸七製茶・鈴木成彦社長:

チャットGPTを使えば、世界に意見を聞くことができる。そういう意味では、チャットGPTとともに静岡のお茶を世界に発信していけるような、きっかけになると思っています

「学生が考えなくなる」大学は心配

活用が進む一方で、課題もある。

静岡県立大学・六井淳 教授:

チャットGPTは調べ物をするというプロセスまでなくしてくれます。(それはいいのですが、調べた物をもとにして)考えるというプロセスを消してしまうのです

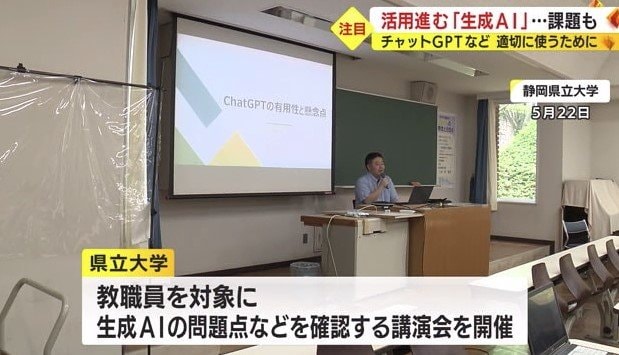

県立大学では教職員を対象にして、生成AIの問題点などを確認する講演会が開かれた。県内では、学生がAIに頼りすぎ考えなくなることや、コンピューターウイルスの生成など悪用することを懸念し、学生の利用を制限している大学もある

県立大学・六井淳 教授:

個人の趣味やいたずらで、そういったこと(コンピューターウイルスの生成など)に使ってしまう可能性がゼロではないので、そこは学生たちに対しては情報リテラシーも含めて倫理観などは別の枠できちんと教育していく必要はある

一方で、六井教授は、「生成AIの特性を理解すれば、教育現場でも有効に活用できる」と話す。

県立大学・六井淳 教授:

(調べ物などに費やす時間が省けて)教育目標を達成するための時間を、学生の発想や創造にすべての時間を割くことができるという意味においては、生成AIというのは画期的な技術だなと。これは教育に応用するのに値する技術だと思います

問題点をしっかりと理解した上で、上手に利用していくことが求められる。

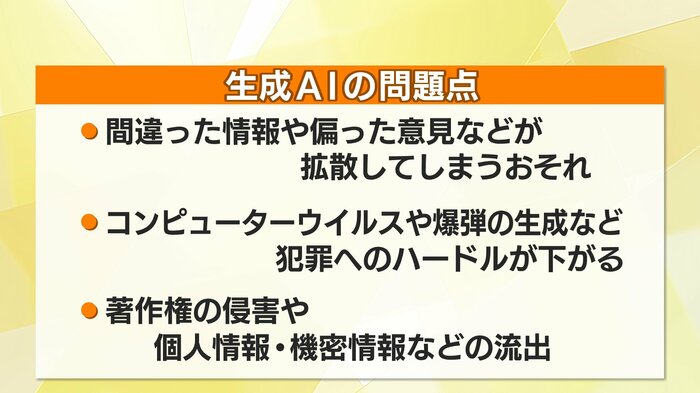

生成AIの問題点をもう一度確認しておこう。

・回答が必ずしも正しいとは限らず、間違った情報や偏った意見などが拡散してしまう恐れがある

・コンピューターウイルスや爆弾の生成など、犯罪へのハードルが低くなるおそれがある

・著作権の侵害や、入力された個人情報や機密情報などが流出する懸念がある

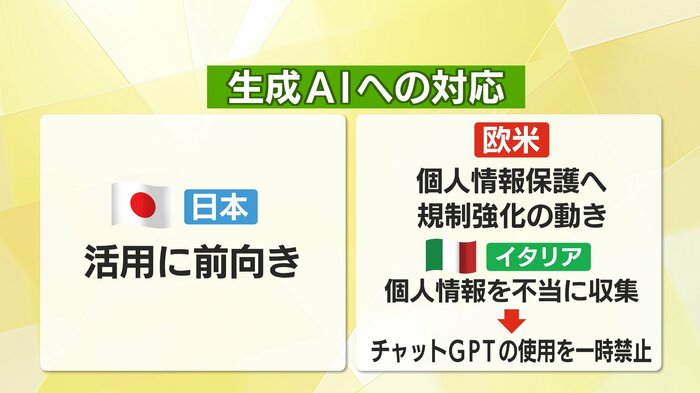

生成AIは、日本では行政や企業が活用に前向きだが、個人情報保護を重視する欧州各国では温度差がある。

イタリアは利用者の個人情報を不当に収集しているとして、2023年3月にチャットGPTを一時禁止した。

国際的なルール作りが求められている。

(テレビ静岡)