今まさに幼い子どもを育てる人にとって、気になる研究結果が1月12日に発表された。

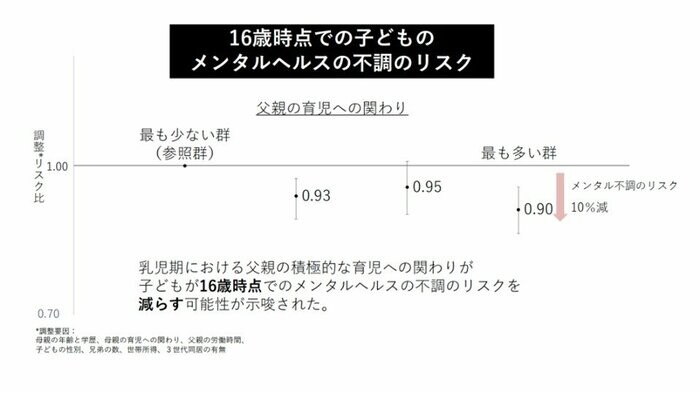

育児に父親が関わることが多いと、思春期の16歳時点で精神状態が不調になるリスクが低くなる傾向があるのだという。

調査を行ったのは、国立成育医療研究センター研究所社会医学研究部の加藤承彦室長らの研究グループ。乳児期における父親の育児への関わりが、子どもが16歳時点でのメンタルヘルスの不調とどのように関連しているのかを分析した。分析には、厚生労働省および文部科学省が実施している「21世紀出生児縦断調査」を用いている。

分析対象は、2001年に生まれた日本全国の1万8510人の子どもがいる世帯で、父親の育児への関わり(「おむつを取り換える」「入浴させる」など)の程度を“最も少ないグループ”から“多いグループ”までを4つのグループに分けて、それぞれのグループにおける16歳時点での子どものメンタルヘルス(=心の健康状態)の状況を比較した。

その結果、最も関わりが少ないグループと比較して、最も多いグループでは、メンタルヘルスの不調のリスクが10%下がっていたことが分かった。この結果について、研究グループは「乳児期における父親の育児への関わりが多いことが、長期的に子どものメンタルヘルスの不調を予防する可能性が示唆された」としている。

研究グループによると、このような研究は、日本を含むアジア圏では初めてだという。

調査した「父親の育児への関わり」は6つ

今回の研究では、「乳児期の父親の育児への関わり多いことが16歳時点でのメンタルヘルス不調の予防に繫がる可能性が示唆」とのことだが、この理由としては、どのようなことが考えられるのか? また、「父親が積極的に育児に関わる社会」になるためには、どうすればいいのか?

国立成育医療研究センター研究所の加藤承彦室長に話を聞いた。

――このような調査を行った理由は?

現在、私は、「わが国における父親の子育て支援を推進するための科学的根拠の提示と支援プログラムの提案に関する研究」の研究班に所属しており、そのプロジェクトの一部として、この研究を実施しました。

また、現在、世の流れとして、父親の積極的な育児への関わりを推奨するようになってきていると思いますが、父親がより多く育児に関わることのメリットに関する研究(特に長期的な影響)は数が少ないことから、今回の研究の実施に至りました。

――調査した「父親の育児への関わり」は、全部でいくつある?

6つです。

・食事の世話をする

・おむつを取り換える

・入浴させる

・寝かしつける

・家の中で相手をする

・散歩など屋外に連れて行く

――父親の育児への関わりの程度を、最も少ないグループから多いグループまで4つのグループに分けたということだが、「最も多いグループ」と「最も少ないグループ」以外のグループは?

まず、上記の6つの「父親の育児への関わり」について、それぞれ、「いつもする(3点)」「ときどきする(2点)」「ほとんどしない(1点)」「まったくしない(0点)」の4択で質問をしました。

6つの質問の合計点で、以下のように4つのグループに分けました。

グループ1:0–8点(最も少ない群)

グループ2:9–11点

グループ3:12点

グループ4:13–18点(最も多い群)

――メンタルヘルスの不調を確かめるタイミングを「16歳時点」とした理由は?

今回、用いた「質問項目(WHO-5精神的健康状態表)」が入っているのが、「21世紀出生児縦断調査」の第16回調査(16歳時点の調査)以降で、それ以前の調査には入っていなかったためです。

――そもそも、「WHO-5精神的健康状態表」とは何?

「精神的健康状態」を評価するための心理尺度です。

――16歳時点で「メンタルヘルスの不調のリスク」があるかどうかは、どのように判断した?

16歳時点での子どものメンタルヘルスの状態の評価には、「WHO-5精神的健康状態表」を用い(21世紀出生児縦断調査第16回質問10)、心理的ウェルビーイングが下がっている状態を「メンタルヘルスの不調」と定義しました。

メンタルヘルス不調のリスクが低下した理由

――今回の調査は、家庭の経済状況の違いは考慮されている?

はい、世帯所得の影響を考慮しています。その他、子の性別、兄・姉の数、母親の学歴、母親の年齢、父親の労働時間、祖父母との同居の有無、母親の育児への関わりも考慮しています。

――考慮した要素と、子どものメンタルヘルスの不調は、関連があった?

関連が見られた要因もありますし、関連が見られない要因もありました。今回の研究は、乳児期の父親の育児への関わりと16歳時点での子どものメンタルヘルスとの関連を検証することが目的だったので、他の要因は考慮していますが、詳細な分析は行っていません。

――「乳児期の父親の育児への関わり多いことが16歳時点でのメンタルヘルス不調の予防に繫がる可能性が示唆された」。この理由としては、どのようなことが考えられる?

乳児期から16歳の間にどんな経路があるのかは分析できておらず、推測になりますが、乳児期から父親が育児に多く関わることで、良好な親子関係が構築され、それが16歳の子どものメンタルヘルスに良い影響を及ぼす可能性が考えられます。

――今回の結果、どのように受け止めている?

父親が育児に関わることの長期的なメリットの可能性が示唆されたことで、「より積極的に育児に関わろう」「子どもが生まれたら積極的に育児に関わってみたい」と、育児を楽しみに思う社会になっていくと良いなと思っております。

――「父親が積極的に育児に関わる社会」になるためには、どうすればいいと思う?

国立成育医療研究センターの2022年のプレスリリースでは、「父親が家事・育児をする時間を確保するには、仕事関連時間を9.5時間以内にすることが必要」という研究結果を示しています。

まだまだ日本は、長時間労働が一般的で、多くの父親が平日の生活時間の大半を仕事関連に費やしていることが分かります。

まずは、育児にもっと関わりたいと思っている父親が育児に関わるような環境を整備していくことが必要だと思っております。

幼い子どもがいる男性の皆さん、子どもと「おむつを取り換える」「入浴させる」などの関わりをしっかり持てているだろうか。思春期の16歳になったときにメンタルヘルスの不調リスクが低下する可能性があるのであれば、今、ちゃんと関わりを持っておくことをお勧めする。