7万棟が浸水被害に遭った2000年の「東海豪雨」から、9月11日で22年が経った。しかし、その後も毎年のように、豪雨を原因とする川の氾濫による被害が起きている。そんな中、田んぼの力を生かして減災に繋げようという取り組みが始まっている。鍵になるのは「板」だ。

集中豪雨の水をゆっくり排水 費用は少ないが…

市の約4割が農地で占められている愛知県安城市。この街で4年前から、水田を利用した減災の取り組みが行われている。

安城市建設部木課の担当者:

農地を活かせないかというところで、まず水田に注目して。田んぼダムを

水田にダムのような水をためる役割をもたせることで、川沿いの市街地の浸水被害を減らせるという。

この数年、毎年のように日本列島を襲う集中豪雨。堤防やダムなどの限界を超える大雨により川が氾濫し、大きな被害が繰り返されてきた。

そこで、一面に広がる水田の保水力を活用して減災につなげようというのが「田んぼダム」だ。

コメ農家 神谷敏さん:

大雨が降ったときにこの高さまで水を一時的にためて、たくさんの水が一気に用水の方に流れないように

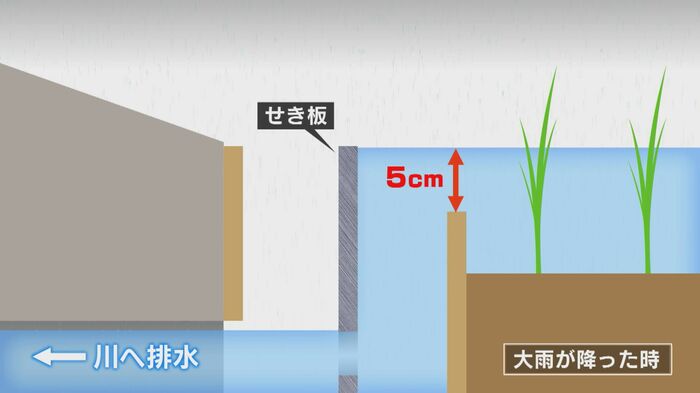

安城市のコメ農家、神谷敏さん(44)。自身が所有する水田で、3年ほど前から田んぼダムを取り入れている。ポイントは「せき板」。

水田に元からある排水マスにせき板を設置することで、雨が降った際に普段の水位より5cmほど多く雨水をためることができるようになる。

穴が開いていることで少しずつは水が流れるため、稲の生育に影響を与えないようなっている。

通常の水田と「田んぼダム」の模型を使った実験動画では、雨が降り始めると通常の水田からは勢いよく排水され、下流の住宅は流された。その頃、田んぼダムの下流の住宅はそのままだった。

水田に水が溜まり、ゆっくりと排水が続いているためで、これが田んぼダムの水をためる力だ。

安城市建設部土木課の担当者:

25mプール20杯程度の水がためられるくらいのボリュームになっています。調整池を設置しようと思うと、それ以上の効果があるのかなと

安城市では約50ヘクタールの水田を田んぼダムにしている。市によると大雨が降った際、下流の川の水位の上昇を抑える効果が確認されているという。

田んぼダムに詳しい新潟大学の吉川夏樹教授の試算では、田んぼダムの活用で低平地の浸水面積が3割から5割程抑えられるという。メリットはほかにも…。

新潟大学農学部 吉川夏樹教授:

ダムを造るのは1基数百億円とか、河川改修にしても1kmあたり50億円であるとか、そういった金額がかかってきますが、田んぼダムの場合は既存の水田という施設を使うことから、コストが安く済む

費用をかけることなく水害を減らす効果が期待されている。しかし、普及には壁もある。

新潟大学農学部 吉川夏樹教授:

これを広く皆さんに実施していただくというのは、そんなに簡単ではないんですね。なぜかというと、田んぼダムは実施していただいている農家さんにとっては、大きなメリットはないんです

安城市では、市が農家にお願いする形で田んぼダムの普及を進めているが、協力を得られたのは計画の4分の1ほどに留まっている。

コメ農家 神谷敏さん:

農地もどんどん減ってきているので、作物を作るだけじゃなくて、それと同時に水害を減らせるのにも貢献できればと。どんどん広めていきたいなと思っています

(東海テレビ)