シリーズ「名医のいる相談室」では、各分野の専門医が病気の予防法や対処法など健康に関する悩みをわかりやすく解説。

今回は精神科医、元住吉こころみクリニック・田町三田こころみクリニックの永野泰寛医師が、職場でのストレスからくる適応障害について解説。適応障害になりやすいのはどんな人なのか、治療のため休職する場合や服薬する場合の注意点などを解説する。

適応障害とは

適応障害は、環境から外的要因のストレスがあって、それに対する本人の関わり方が問題で強いストレスが持続的にかかり、そこから抑うつ症状や不安症状、素行障害(※過度の飲酒や暴食、無断欠勤やケンカなど)といった症状を発症する病気です。

最初に感じやすい症状は睡眠の問題。

寝付きが悪いだとか途中で起きてしまうことがあって、朝起きて仕事に行くときに非常に体がだるくて辛いといった症状を感じやすいと思います。

そのほか、今までは簡単にできていたのに難しく感じるようになったとか、時間がかかるようになったとか、頭の回転がちょっと落ちてしまったと感じることが多いです。

また、何か嫌なこと、悪いことがあった後にそのことを何度も思い出して、「あれは自分がどう悪かったのか」「あの人は何であんなことを言ったんだろう」と、ある意味考えても仕方ないことをグルグル考えてしまう反すう思考という状態があります。

精神疾患の外来患者は15年で1.7倍に

厚労省が3年ごとに行っている患者調査という統計の数字がありますが、今手に入るのは平成29年までの数字ですが、平成14年と29年を「精神疾患を有する外来患者数」という数字で比較すると、15年間で224万人から389万人と約1.7倍に増加しています。

適応障害の患者数をピンポイントで集計するのは難しいのですが、私の臨床上の感覚から言うと、外来患者の少なくとも3分の1から半分くらいは適応障害の診断と言ってもいいと思うので、全国で約100万~200万人くらいが適応障害と言われると思います。

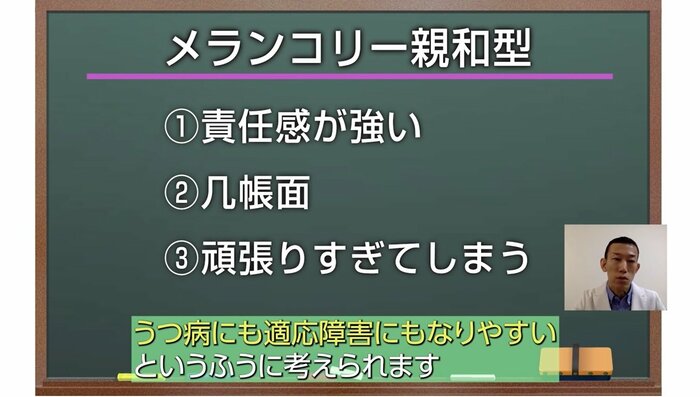

適応障害になりやすい人

精神疾患に対するなりやすさは、どれも適応障害のなりやすさにつながるのですが、代表的なのはうつ病になりやすい性格として、メランコリー親和型と昔から言われています。

責任感が強く、几帳面、何でも自分の責任だと思って頑張り過ぎてしまう。こういった方は、うつ病にも適応障害にもなりやすいと考えられます。

そのほかにも発達障害がここ20年くらいで認知が広がっていますが、ASDやADHDといった人の気持ちを想像しにくくてコミュニケーションに問題がある人や、不注意、計画性の問題があって仕事でミスや遅れてしまうことが多く叱られることが多い人は適応障害も発症しやすいと思っています。

適応障害とうつ病の違い

適応障害の場合は、明らかなストレス源、職場であれば職場から離れて自宅でリラックスしていれば症状は緩和されたり、症状が無くなったりすることも多いです。

うつ病の場合は、診断基準から言って、朝から晩まで毎日落ち込んだり、楽しいことはできない状況が続くことになるので、症状の強さや持続が違うと言えます。

職場における適応障害の3つの原因

原因は大きく分けて3種類あります。

1つは、仕事の量の問題。

月の残業時間が80時間を超えるといった場合、家に帰ってゆっくりしたり、睡眠時間を十分に確保することができないのでストレスが高まって発症してしまう。

2つ目は、仕事の質、内容の問題。

ポジションが上がって仕事の責任が重いだとか、仕事内容が自分に合っていない状況になるとストレスが強くかかって発症しやすいです。

3番目は人間関係の問題。

単純に上司や同僚と人間として合わないとか、上司がパワハラ気質で非常に強いプレッシャーをかけてくる状態は適応障害を発症しやすいと言えます。

適応障害の治療法

1つは環境調整と言っていますが、そもそも適応障害の原因は外的な要因なので、仕事の量、内容、人間関係といった部分を会社の方、上司、人事に相談して心身の負荷が軽くなるような調整をすることです。

一般的には1カ月ほど休職するという話になることが多いのですが、休職するとなかなか戻ることを考えずにずるずると休職が延びてしまう方が一定の割合います。

休職して最初の1~2週間ほどはしっかり休むことも大事ですが、ある程度状態が戻ってきたのであれば、朝は決められた時間に起きて、運動の習慣やエクセルで計算したり本を読むなどして、少しずつ働くのと同じような生活スタイルに休職中から戻していく必要があります。

仕事を調整して最低限毎日仕事をして働きながら治療することが可能であれば、仕事の量を減らしたり、向いてない仕事は他の人に任せるなどして、残業を禁止して仕事を続けていく調整も可能だと思います。

2番目は薬です。

適応障害に対する薬物治療は特にエビデンスがあるわけではありませんが、睡眠の問題が良く出てきます。お薬を短期間でも使ってしっかり眠れるようにすることが治療にとって大事になります。

薬の種類はベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系が出ることが多いですが、依存性の心配があるので、どうしたら薬無しにできるかという出口を見据えながら、できるだけ短期間に止める使い方が必要になります。

最近では依存性の問題が少ないとされるオレキシン受容体拮抗薬・デエビゴという薬が出ていて、こういった薬や漢方薬でご自身の体に合う薬を使うことで副作用や依存性を少なく治療することも可能です。