朝食を食べた方が健康なのか、それとも、食べない方がいいのか…。

答えの出ない論争が続いているが、こうした中、名古屋大学大学院の小田裕昭准教授らの研究グループが3月23日、マウスを使った実験で、朝食を抜いた食習慣を続けると、体重が増えやすくなり、筋肉量も低下しやすくなることを明らかにした。

研究グループは2018年、“ラット”に「高脂肪食」を与え、朝食を抜いた習慣を続けると、体内時計に異常が生じ、その結果として、体重が増加することを明らかにしていた。

今回の研究では、“マウス”に「普通食」を与え、朝食を抜いた食習慣を続けると、どうなるかを実験した。

活動期の最初の4時間は餌を与えず、朝食欠食(=習慣的に朝食を食べないこと)にした結果、2週間後、脂肪組織の重量が増えて、体重が増えたことが分かった。

また、筋肉の量の低下も初めて確認された。

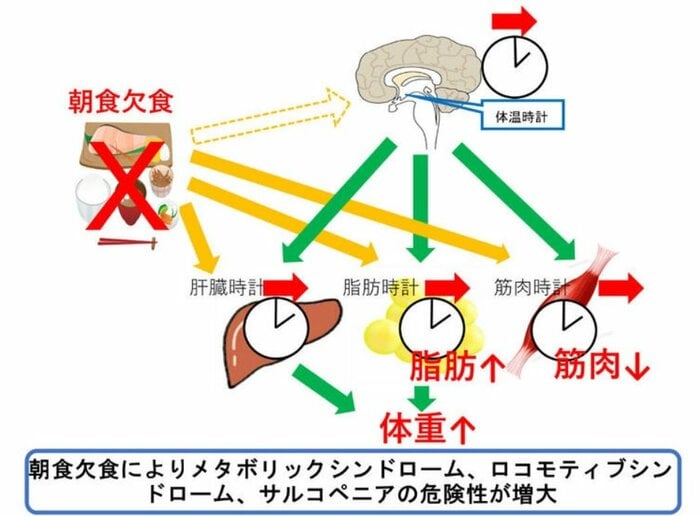

今回の研究結果について、研究グループは「朝食欠食の習慣が、メタボリックシンドロームの危険性を増加させるだけでなく、ロコモティブシンドローム(=運動器の障害が起こり、移動機能が低下すること)やサルコペニア(=加齢に伴い、通常以上に筋肉の萎縮が起きる現象)の危険性を増大させることを明らかにした」としている。

「朝食を食べることの効果を遺伝子レベルから解明しようと思いました」

今回の研究結果、とても興味深いものなのだが、朝食を食べない習慣を続けると、体重が増えて筋肉の量が低下するのはなぜなのか?

研究に携わった、名古屋大学大学院の小田裕昭准教授に理由を聞いた。

――今回の研究を行った理由は?

朝食を食べた方が良いのかどうなのか、長年、議論になっています。実は、ヒトで朝食を食べた方が良いという観察研究は、たくさんあります。多くの研究が食べた方が痩せるという結果になっています。

しかし、朝食を食べさせる「介入研究」では、その効果は見られないという結果が多くあります。全体を評価した論文では、朝食の効果には懐疑的です。「介入研究」で、普段、朝食を食べない人が食べるようになると、太ることも確認されています。

このようなことから、ヒトでは、しっかりと条件を制御する実験が組みにくい状況にあります。そこで、動物を使って、しっかりと条件を制御した状況で、朝食を食べることの効果を、遺伝子レベルからメカニズムも含めて解明しようと思いました。

――「介入研究」とは何?

ヒトでの研究は、大きく分けて、「観察研究」と「介入研究」に分かれます。

「観察研究」は、調査研究で、例えば、アンケートを取ったり調べたりして、朝食を食べているヒト、コーヒーを飲んでいるヒトは、どのような病気になりやすいとか、関係を調べるものです。

一方、「介入研究」は、まさにヒトに介入する実験です。動物実験をするように、ヒトに薬剤を打ったり、食事を食べてもらったりします。実際には、入院させて、すべて制御する実験から、自由な生活をしてもらって、ある時間に何かを飲んでくださいというものまであります。

いずれにしても、なかなか大変です。

朝食の場合、これまで食べていなかったヒトに、「毎日、朝食を食べてください」とか、食べている人に「食べないようにしてください」というような実験をして、その後、その効果を検証する研究を「介入研究」といいます。

――2018年の研究では“ラット”、今回の研究では“マウス”と、実験対象を変えたのはなぜ?

まずは、動物の「ラット」と「マウス」の違いですが、「ラット」に比べて「マウス」は10分の1ぐらいの大きさで、小さいです。

そのため、代謝が速く、いろいろな効果が早く出る傾向にあり、その差も大きくすることができる可能性があります。

――では、2018年の研究は「高脂肪食」、今回の研究では「普通食」と、与える食事を変えたのはなぜ?

2018年には欧米の脂肪が多い食事として「高脂肪食」を与えた実験を行いましたが、日本人はそれほど脂肪が多い食事をしていないので、「普通食」でも同じようなことが起きるか、検証しました。

――ラットとマウスに与えた「高脂肪食」と「普通食」はどのような食べ物?

「高脂肪食」は、現在、アメリカ人が食べている脂質の量の平均値に合わせたものです。

「普通食」に関しては、何が普通かというのは難しいのですが、ラットやマウスの標準飼料というものがありまして、栄養素が過不足なく入っていて、脂肪の量も多くないものです。

「体内時計のズレによるものと考えています」

――「朝食を食べないと、体重が増えるだけではなく、筋肉量も低下する」。この理由としてはどのようなことが考えられる?

体内時計のズレによるものと考えています。体内時計は、全ての細胞が時計を持っていまして、その細胞が集まった臓器も独自の時計を刻んでいます。それぞれの臓器の時計がバランスよく協調している場合、「健康」と考えられます。

脳の時計がズレると、睡眠障害が起きます。肝臓の時計がズレると、脂質代謝異常が起きます。同じように、筋肉の時計がズレると、筋肉を十分に維持できなくなると考えられます。

――今回の研究結果、どのようなことに活かされる可能性がある?

今回の結果を受け、朝食習慣が健康体質を作ったと考えています。また、筋肉の維持にとっても、朝食が重要であることを示していますので、「メタボリックシンドローム」の予防だけでなく、「ロコモティブシンドローム」の予防にも朝食が役に立つと思われます。

通常、食事では、何を食べるかに注意が向きますが、同じものを食べていても、タイミングや時間を変えることで大きな影響が出ることが分かります。

食事のタイミングを研究するのが「時間栄養学」ですが、この研究により、新たな食材(健康とされる食材など)のために支出をしなくても、時間だけ変えれば、健康になれる可能性があります。

ヒトが食べる「普通食」は?

――朝食を食べる時間は毎日、同じ時間に統一した方が良い?

ある程度、同じ時間に起きるような生活であれば、できるだけ合わせたほうが良いと思います。

一方で、シフトワーカーや夜勤などの方は、どうしたら良いかという疑問もあります。そのような方が、どのようなタイミングで何を食べたら良いかは、現在、研究が進められているところです。

――食べる時間は何時ぐらいにすれば良い?

起きてしばらくしてから、という感じでしょうか。もちろん、起きてすぐにお腹が空かないかもしれませんが、食欲が湧かない人は夜食などを食べている可能性があります。こういう方は、朝食を食べるよりも、まず、夜食をやめる方が先かもしれません。

――朝食に食べるものは「普通食」の方がよい?

「朝食には、体内時計を同調、リセットさせる作用があるので重要」と、今回の研究でも明らかになりました。

私たちは、食後に出るインスリンが、肝臓を始めとする臓器の時計をリセットさせる作用があることを示してきました。糖質(炭水化物)とタンパク質にインスリンの分泌効果がありますので、大体、「普通の食事」をしていれば大丈夫です。

一方で、脂質にはリセット効果がほとんどないことが分かっています。「高脂肪食」をあえてとる必要はないように思います。

――ヒトが朝食に食べる「普通食」、具体的には?

日常的に食べる食事ということで、「普通の食事」と書きましたが、炭水化物、脂質、タンパク質が含まれている食事のことです。

長年の「朝食論争」に決着をつけるかもしれない今回の研究結果。あくまでも、マウスでの実験ではあるが、体重の増加、筋肉量の低下を防ぎたい人は、朝食を毎日食べる生活を続けてみてはいかがだろうか。