いわゆる“ブラック校則”が問題になる中、生徒が先生や関係者と対話しながら、校則・ルールを見直していく取り組みが学校現場で行われている。「みんなのルールメイキングプロジェクト」を取材した。

“ブラック校則”で先生を叩いても変わらない

「この数年でいまの時代にピントが合っていなかったり、理不尽とも言えるような厳しい校則が“ブラック校則”と呼ばれ、世の中に認知されるようになってきました」

こう語るのは認定NPO法人カタリバ代表の今村久美さんだ。様々な環境下にいる子どもや若者を支援しているカタリバは、経済産業省が推進する教育改革プロジェクトの一環として、全国の学校に「みんなのルールメイキング」を呼びかけ取り組んできた。

2019年度から始まった「みんなのルールメイキング」の狙いを今村さんはこう語る。

「『学校の先生は世間知らずで、校則が時代錯誤なのに気づけない』など、先生や学校を批判するような雰囲気で語られていることも少なくありません。しかし外野から正論を振りかざして『vs学校』の構図で叩いていても変わらないのです」

先生も生徒も“あたり前”を疑い校則を変える

「一般的に校則は、学校が設立されてからずっと続いている」と今村さんはいう。

「多少の見直しや付け足しがあっても、すべての校則づくりに関わった現職の先生はほとんどいません。配属された学校で『うちの学校の校則はこういうものです』と引き継ぎを受けて前例を踏襲する。厳しく取り締まることで一人前の先生と認められるような雰囲気があるという話を聞くこともあります」

そして今村さんは「先生を批判しても根本的な解決には至らない」と続ける。

「先生方は自分の職務を全うしようと一生懸命で、そんな先生を批判しても根本的な解決には至りません。むしろ『本来自分たちが理想とする学校とはどのようなものなのか』と対話して考える材料にしてはどうかと。そうすれば先生も生徒も既存のルールという“あたり前”を疑いながら、みんなが納得できる校則に変えていけたり、そのプロセスや経験自体が貴重な学びや気づきになるんじゃないかと思うんです」

「配属当初はここまでやる必要があるのかなと」

当初実験的に取り組みを行った3校の中に岩手県立大槌高校があった。当時大槌高校にはカタリバのメンバーが駐在し、コーディネーターとして働いていた。今村さんはいう。

「当時大槌高校には服装や髪形について厳しい指導がありました。スカートの丈が膝上になっていないかの厳密なチェックをしたり、男子生徒はツーブロック禁止だったり。先生の中からも『なんでこんなに厳しく取り締まらないといけないのか。息苦しいとさえ思ってしまう』という声が挙がっていたそうです」

大槌高校に常駐していたカタリバのメンバーは、生徒指導の中核になっている先生に話を聞いてみた。するとその先生も「配属当初はここまでやる必要があるのかなと思った」と語り始めたという。

「その先生は『配属されたときは、この厳しい校則を生徒たちに守らせるのは不条理だなと思っていましたが、そうやって生徒指導をしているうちに“立派な教員”と扱われるようになっていったんです。自分の意思でそうしているというよりも、“こうふるまわないといけないのではないか”という気持ちでそうしている部分が大きいと思います』とおっしゃっていたそうです」(今村さん)

「毎日通いたい学校にしよう」からスタート

ツーブロック禁止の校則見直しを始めた生徒が、先生たちに『なんでこのルールがあるんですか?』と聞くと、『就職的に不利にならないように』という答えが返ってきたという。

そこで大槌高校の生徒たちは、就職先になる地域の企業に“就職に不利にならない格好”についてインタビューして回った。

すると返ってきた答えは『ツーブロックかどうかは選考に関係ありません。むしろ爽やかでいいんじゃないですか』だった。生徒たちは企業へのインタビュー結果をまとめて、学校に提出すると、そこから少しずつこれまでの形が変わっていった。

生徒たちも校則見直しについて議論するメンバーになり、先生と生徒が対話しながら、『毎日通いたい学校にしよう』と校則を見直す動きがスタートしたのだった。

校則見直し後、職員室の雰囲気が変わった

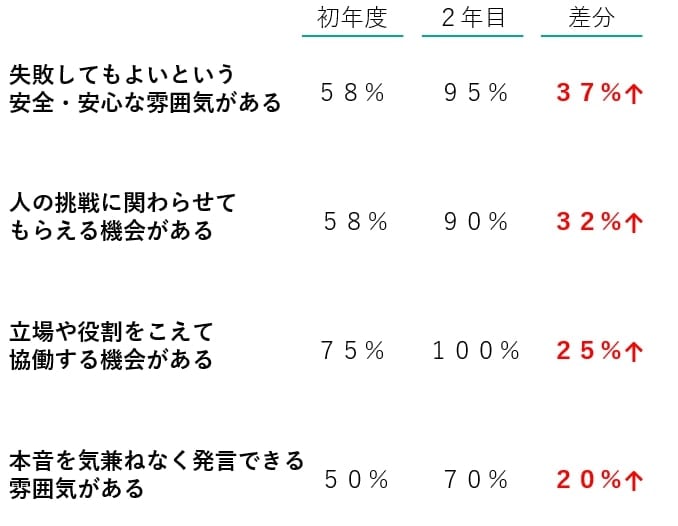

ここにルールメイキングの前と後に大槌高校の先生たちに行ったアンケート調査結果がある

「失敗してもよいという安全・安心な雰囲気」「人の挑戦に関わらせてもらえる機会」などの項目のポイントがいずれも上昇し、職員室で意見しづらいといった雰囲気が変わり、自由な発想が許容され、生徒と自由に議論できる環境がつくられたことが伺える。

その後、この「みんなのルールメイキング」プロジェクトに参加する学校や教育委員会は増え、2021年度には全国の中学・高校42校と2つの自治体に広がっている。

そもそも校則の目的は何だったのか考える

「私たちがルールを作って変えていけるんだったら、やってみる価値があるなと思って」

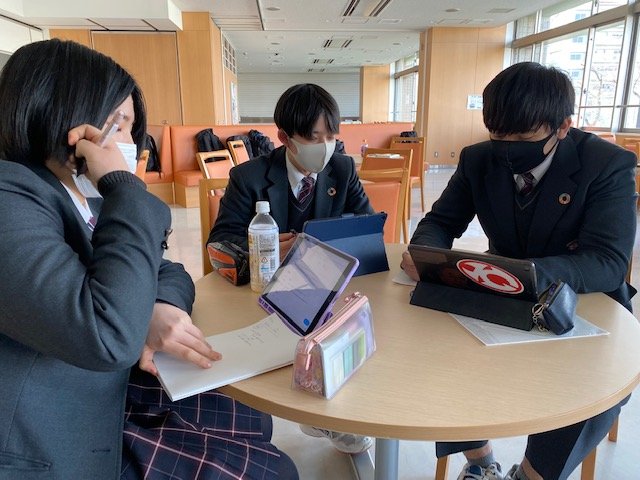

都内にある駒場学園高等学校。「みんなのルールメイキングプロジェクト」に参加した生徒は、その理由をこう語った。

この学校では「表層的な校則見直しではなく、本質的な探究活動としてルールメイキングを実践しよう」と、生徒たちが校則やルールを「残したいもの」「検討の余地を感じるもの」「新たに作る必要を感じるもの」に分類することから始め、生徒の“なりたい姿”を達成するための宣誓文作成を目指した。

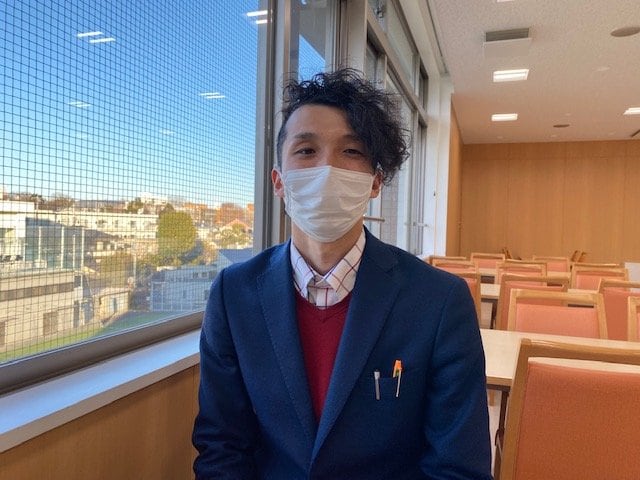

担当した星野真宏先生は、プロジェクトの狙いをこう語る。

「たとえばツーブロックはよいのかダメなのかと考えたときに、では『そもそもその校則の目的は何だったのだろう』とか、『もし変えたらどういう変化があるのだろう』と考える。そういう問いを続けた結果、生徒の中で視座が高くなったり視野が広がったりしています。一方で先生たちにも変化があって、当初は関心がなかった先生たちも徐々に参加するようになりました」

校則見直しは先生と生徒の対話と学び

前述の今村さんは「いま正解主義の管理型で教育するより、自己決定できる子どもを育てる必然性がじわじわ伝わっている」という。

「問題意識をもった先生たちが出てきていますが、何から始めたらいいかわからないというのが現在地だと思います。だからその課題意識をもった先生たちを点と点でつないで、一緒に汗をかきながら変えていく、そのタイミングにきていると考えています」

そして今村さんは、このプロジェクトについてあらためてこう語る。

「学校によって校則見直しのスタイルはさまざまですが、『自分が立っている現在地の前提や枠組みを疑う』学びの機会になっているのは、どのステージの学校でも感じます。大事なのは『校則が変わったか、変わっていないか』ではなく、そのプロセス。ルールメイキングを行うこと自体に価値を感じています」

校則を見直すのは、“ブラック校則”を無くすことだけではない。先生と生徒が対話しながら、ともに“あたり前”を疑い学び続けることが大切なのだ。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】