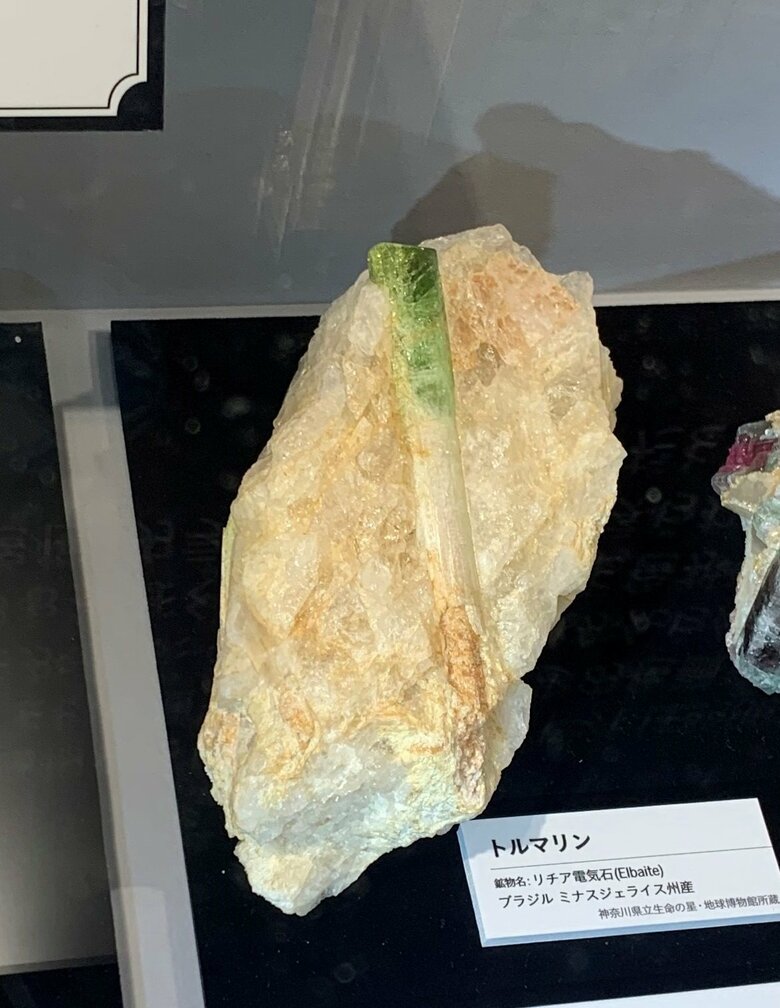

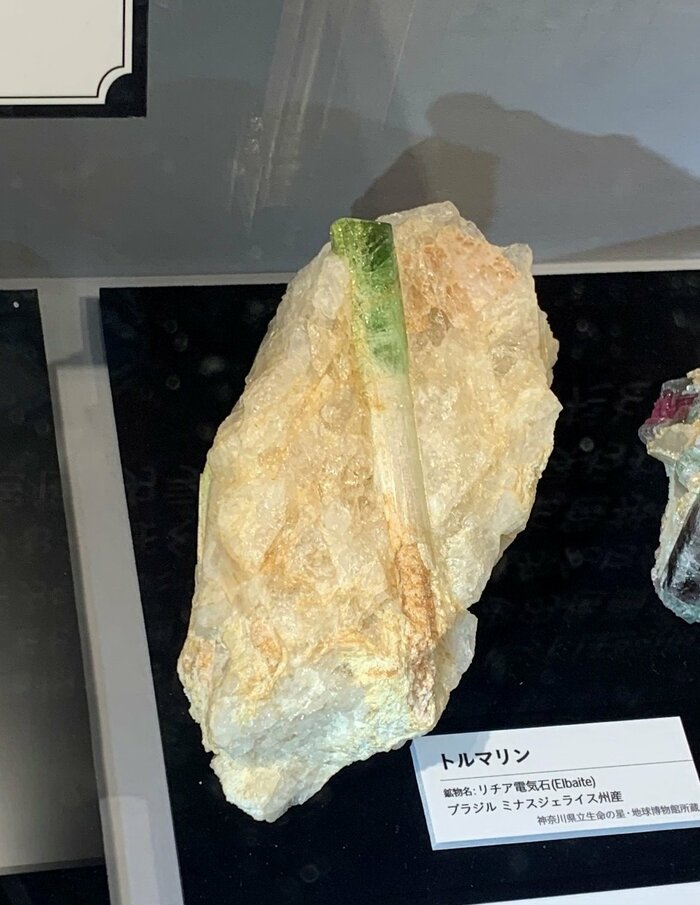

長ネギにそっくりな宝石の画像がTwitter上に投稿され、25万6000件の「いいね」がつくなど、話題になっている。(3月17日時点)

宝石のはずなのに、どう見てもネギにしか見えない… pic.twitter.com/lY4jWQCmAN

— ひきこうもり (@Hikikomori_) February 19, 2022

ツイートの投稿者は、ひきこうもり(@Hikikomori_)さん。長ネギにそっくりな宝石の画像と共に、「宝石のはずなのに、どう見てもネギにしか見えない…」と投稿したのだ。

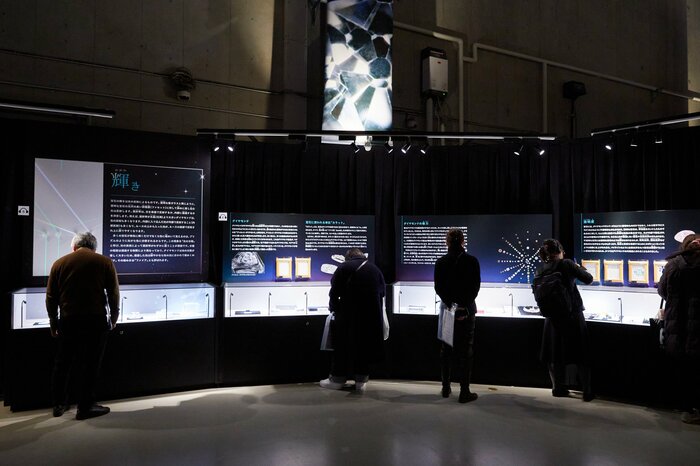

ひきこうもりさんによると、この宝石が展示されているのは、東京・上野の国立科学博物館で2月19日から開催されている特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」。

取材に対し、「国立科学博物館の宝石展で撮った写真です。たまたま初日の予約に空きがあったので行ってみたら、思った以上に拡散されて驚きました」とコメントした。

この長ネギにそっくりな宝石の説明を見ると、「トルマリン」と書かれているのだが、「トルマリン」とはどのような宝石なのか? また、なぜ、長ネギにそっくりな形・配色になったのか?

国立科学博物館・地学研究部の研究主幹、門馬綱一さんに話を聞いた。

加熱すると静電気を帯びる宝石

――この宝石の説明には「トルマリン」と「リチア電気石」と2つの名称が書かれている。それぞれ何を示している?

「トルマリン」は宝石名、「リチア電気石」は鉱物種の名前です。

――「宝石名」と「鉱物種の名前」の違いは?

「鉱物種の名前」は、科学的な分析に基づく名称です。一方、「宝石名」は見た目による名前、あるいはブランド名のようなものですね。

色々な人が好き勝手につけた名前のなかで、有名になったものだけが「宝石名」として定着したものもあれば、鉱物種や鉱物グループの名前がそのまま宝石名として使われることもあります。

トルマリンは後者で、鉱物グループの名前です。

時には、同じ宝石が違う名前で呼ばれることもありますし、区別が曖昧な名前が色々あったりします。

――「トルマリン」はどのような宝石?

加熱したり圧力をかけたりすると、静電気を帯びることが特徴の宝石で、和名の「リチア電気石」も、その特徴に由来します。

――長ネギにそっくりな、この宝石、大きさはどのぐらい?

長さ、15センチ前後です。

――どこで、どのような状態で、いつ頃、発見された?

ブラジルのミナスジェライス州の石英(=二酸化ケイ素からなる鉱物)の中に埋没した状態で産出し、石英が割れた際に「トルマリン」の結晶が顔を出しました。

いつ頃、採取されたかは分かりません。

――「ブラジルのミナスジェライス州」は、トルマリンのような鉱物がたくさんとれる場所?

ブラジルのミナスジェライス州には花崗岩という岩石が広く露出しており、その中にトルマリン、トパーズ、アクアマリンなどが産出します。

したがって、この地域はそれらの宝石の一大供給源です。

――ブラジルのミナスジェライス州には花崗岩が広く露出。これはなぜ?

花崗岩は大陸の主要な構成岩石(=大陸地殻を構成する一番基本となる岩石)ですので、大きな花崗岩体は世界各地にあります。

その中に宝石がたくさん見つかるかどうかは、その地域の花崗岩の成り立ち(歴史)によっても変わります。

長ネギにそっくりな形・配色になった理由

――長ネギにそっくりな形・配色になった理由としては、どのようなことが考えられる?

「トルマリン」は結晶成長の途中で、含まれる微量の成分が変わり、結晶の根元と先端、あるいは中央と周辺部で色が異なるものが少なくありません。

今回の長ネギにそっくりな宝石も、そのようなものの一つで、“白い部分”は鉄やマンガンなどの含有量が少なく、“緑色の部分”は鉄の含有量がやや増えていると思われます。

また、“白い部分”は細かなひび割れが多く、そのために無色透明ではなく白濁しています。

――「結晶成長」とは何?

結晶を構成する成分の原子が、次々と結晶の表面に結合することで、大きな結晶になることです。塩水を非常にゆっくり乾燥させると、大きな塩の結晶ができるのと同じです。

――このトルマリンは舐めたら味がする?

溶けないので、もちろん味はしません。

ニュースで話題になると価格は吊り上がる

――このぐらいの大きさのトルマリン、販売価格はいくらぐらい?

長ネギにそっくりなトルマリンの価格は分かりませんが、一般的な価格としては数万円〜数十万円くらいだと思います。ただし、ニュースで大きな話題になったものだと、その後の価格は吊り上がるでしょうね。

――宝石の販売価格は、どんな基準で決まる?

「宝石品質」であること、結晶の形が完全で欠けがないこと、内部の透明度だけでなく、そのままでも輝きの美しい結晶であること、珍しい色であること(緑色より濃いピンクや赤の方が産出が少ない)、大きいこと、などの条件のうち、満たす条件が多いほど、価格が上がります。

――「宝石品質」とは何?

磨いた時に、美しい宝石になるかどうか、ただそれだけです。たとえば、「透明で色がきれいなもの」など。

基準は、宝石の種類ごとに異なりますが、その種の宝石として、「宝石市場で値がつくかどうか(人々が欲しがるかどうか)」が判断基準のため、科学的な定義はありません。

――長ネギにそっくりなトルマリンは、今回、話題になったことを受け、どのぐらいまで値段が上がると思う?

一般的な市場原理から外れますので、全く予測不能です。

なお、宝石なのに長ネギにしか見えない「トルマリン」。2月19日(土)から 6月19日(日)まで、国立科学博物館・地球館地下1階、特別展示室で開催されている特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」で見ることができる。

実際に足を運び、どのぐらい長ネギに似ているのか、その目で確かめてみてはいかがだろうか。

ただし、入場する際はオンラインでの日時指定予約が必要。詳しくは公式サイトを確認してほしい。