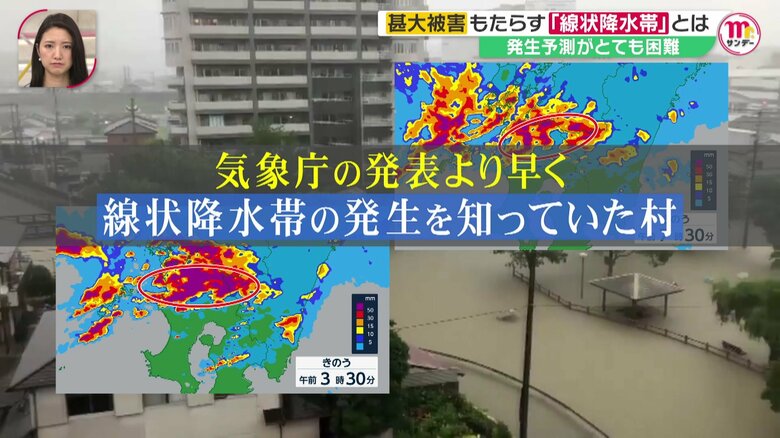

記録的な大雨被害をもたらす…予測困難な「線状降水帯」とは?

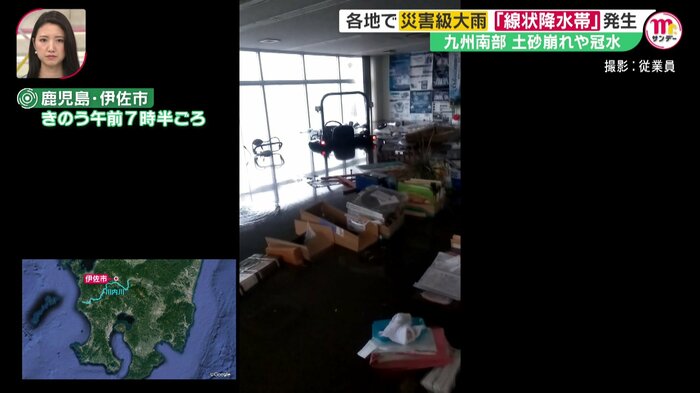

これは、10日午前7時半ごろ、鹿児島県・伊佐市の農機販売店で撮影された映像。店内が完全に浸水。男性従業員が腰高窓のサッシに腰掛け、水に浸かっている。

従業員:

機械ももうどうしようもなく…ほぼ全滅

腰のあたりまで浸水した店内にいたのは2人の従業員。

従業員:

朝5時すぎには30cm。水位が上がるのが早かった。あっという間だった。

その2時間後には、机に座って救助を待つしかなかったという。

9日夜から、激しい雨が降り続いた九州南部。各地で土砂崩れや冠水などの被害が相次いだ。鹿児島県の1級河川、川内川流域では・・・

撮影者:

「今ちょうど一番深くて、すねの中間ぐらいでしょうか、水が来ています」

薩摩川内市内では、至る所で道路が冠水し川のようになっていた。その被害面積は、東京ドームおよそ5個分。こうした被害をもたらした最大の要因は「線状降水帯」。

10日、鹿児島県には、気象庁から午前3時29分と午前7時39分の2回にわたって「顕著な大雨に関する情報」が出された。これは「線状降水帯」が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害発生の危険度が急激に高まっていることを示す情報。

最近よく耳にするこの「線状降水帯」とは…。暖かく湿った空気が積乱雲を生み出し、そこへさらに湿った大量の水蒸気が流れ込むことで次々と積乱雲が発生。雨雲が線状に連なる状態になること。 同じ場所で雨雲が発生し続けるため、長い間、激しい雨が降り続く。

去年7月には、熊本県の球磨川が氾濫し大きな被害を出している。そして4日前、島根・鳥取を襲った大雨も「線状降水帯」によるものだった。

この「線状降水帯」・・・やっかいなのは

樋口康弘気象予報士(日本気象協会):

「気温の予測・風の予測・水蒸気の量の予測が少しずれることで、位置もかなり大きくずれてしまうことがあるんですね。予測困難なのが線状降水帯の特徴と言っても差し支えないのかなという感じはしていますね」

現状では、ある程度の雨量は予測できても、雨雲が次々と発生し、どれほど留まって降り続くかを事前に察知するのは至難の業だという。

だが実は、気象庁が発表した「顕著な大雨に関する情報」よりも早く、鹿児島県での“線状降水帯”の発生を知っていた村があった。

「線状降水帯」を迎え撃つ、新たな発生予測システムの取り組み

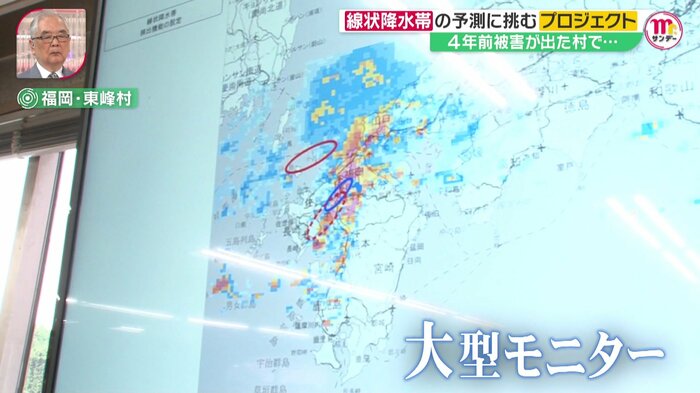

「Mr.サンデー」が向かったのは、福岡県の中南部にある、人口2100人ほどの東峰村。 いったいなぜ、この山間の静かな村が「線状降水帯」の情報を知り得たのか?

役場に入って目についたのは縦型の大型モニター。何やら日本地図が映し出されている。

阿波康成防災管理官(福岡・東峰村):

「線状降水帯を予測できる。青い楕円形の方は、線状降水帯が発生する恐れっていうので…」

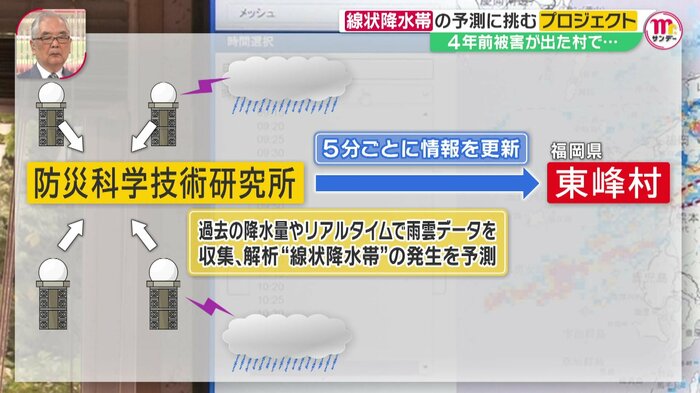

そう、このモニターには、どこに「線状降水帯」が発生するか予測する印が表示されるというのだ。赤い線に囲まれる地域が発生中。赤い点線が、発生のおそれが高い。青い線が、発生のおそれがある地域を示す。これは、防災科学技術研究所などが開発したシステムで、過去の雨量やリアルタイムの雨雲データなどから「線状降水帯」の発生を予測。その情報が5分ごとに村に届くというモノ。

阿波康成防災管理官(福岡・東峰村):

「平成29年に水害がありまして。研究機関の方で研究したものを私たちは見せていただいている」

4年前の7月に起きた「九州北部豪雨」。東峰村は、線状降水帯によって激しい雨が降り続いた。川が濁流と化し、多くの家屋が浸水。土石流も発生し、3人が犠牲となった。その経験から、線状降水帯を予測する実証実験に加わり、3年前からデータを受け取っているという。

こうした自治体は、現在、全国に14カ所あるという。

では今回の大雨で、“線状降水帯”の予測は出ていたのか?

阿波康成防災管理官(福岡・東峰村):

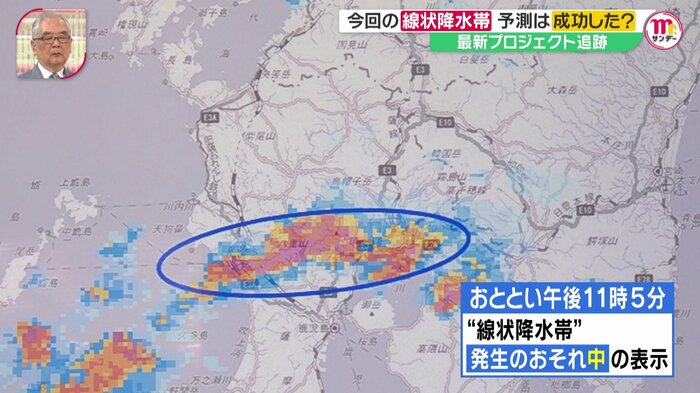

「23時には一度出ていますね。発生するかもって」

9日の午後11時に、表示を戻してもらうと、確かに鹿児島北部に青い楕円、つまり線状降水帯の発生を予測する線が表示されていた。この地域の実際の雨雲データを見てみると、「顕著な大雨に関する情報」が出た午前3時半頃、確かに大量の雨雲による大雨が・・・。

つまり青い線は、気象庁が最初に出した情報よりも、およそ4時間半も早く、線状降水帯ができる予測を知らせていたことになる。また2回目の午前7時半頃にも、青い線の地域には線状降水帯が発生し、激しい雨を降らせていた。

だが、あくまでも現在は「実証実験中」で精度の低いデータもあるという。実際9日、宮崎県内にも青い線が表示されたが、強い雨は降ったものの、線状降水帯によるものではなかった。精度が上がれば、将来、災害情報にとって重要な役目を担うことになるという。

阿波康成防災管理官(福岡・東峰村):

「避難にも役立ちますし、この時は非常に危ないから学校に子供こさせない方がいい、とかそういう予測ができてくると思います」

発生予測を支える「水蒸気ライダー」「観測船」? 人命を守るためのカギ

線状降水帯の発生予測に必要なデータ収集に、一役買っているのが長崎県と鹿児島県に設置されている「水蒸気ライダー」という特殊な機器。大気中の湿った空気の量を測ることが可能だという。

吉田智主任研究官(気象庁気象研究所 気象観測研究部):

「水蒸気の入っていった量が雨になってるんで、これが多ければ多いほどいっぱい雨が降るわけですね。この流れている水蒸気の量を正確に計りたい」

さらに、気象庁の海洋気象観測船・凌風丸が、東シナ海などから流れ込む水蒸気の量や動きを観測してデータを集め、予測に活かしているという。

吉田智主任研究官(気象庁気象研究所 気象観測研究部):

「(実験の成功が)最終的には国民の安心安全に資することだと思って進めていますので。少しでも精度を上げたいと思っております」

毎年のように起きる大雨による災害。少しでも早く避難できるよう、「線状降水帯」の発生予測の実用化が急務となっている。

(「Mr.サンデー」7月11日放送分より)