年度末から新年度にかけて高まるリスク

「新規陽性者数の減少傾向が鈍化している。今後、感染力が強い変異ウイルスによって感染拡大のスピードが増すリスクがある」

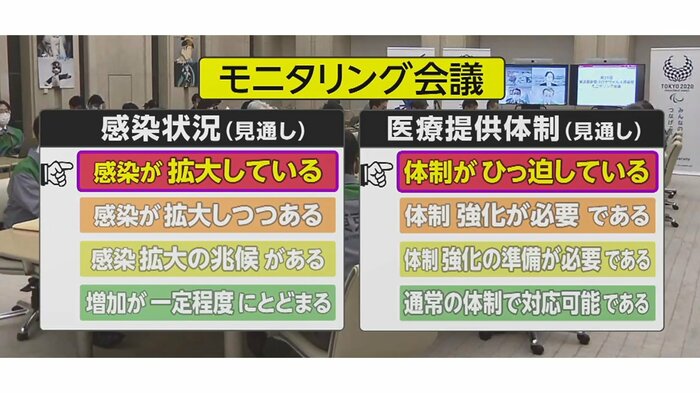

3月4日に開かれた東京都のモニタリング会議。国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長はこのように述べ、変異株や季節的要因により、鈍化どころか“再拡大の恐れ”についても警戒感を示した。

「年度末から新年度にかけて、花見、歓送迎会や卒業旅行等の行事により、再度増加に転じることが危惧される」

「7割に削減」ほど遠く…増加比も上昇

感染状況については、新規陽性者数の7日間平均が約288人から約272人と依然として高い数値で、増加比も前回の84%から93%に上昇しているとの分析が示された。

下げ止まりどころか“横ばい”で、小池知事が言ってきた「7割に削減」はほど遠くなっている。

「第2波ではピーク時の346人から十分に減少せず、150から200人の間の増減を繰り返した後、急速に感染が再拡大して第3波を迎えた」

大曲国際感染症センター長は、第3波の前の感染者数についてこう述べた。

ということは、4日に示された7日間平均の約272人では、再拡大した場合の“第4波”はさらに大きな波になるということなのかもしれない。

変異ウイルスで医療対応不可の恐れ

「病床の逼迫が解消されないまま感染が再拡大する可能性がある。変異ウイルスの増加を念頭に置きながら、病床確保の戦略を早急に検討する必要がある」

東京都医師会の猪口正孝副会長は、変異ウイルスへの警戒感を示した上で危機感もにじませた。

「減少傾向にあるものの、通常医療への影響が長期間続いている。現在の医療提供体制では、変異したウイルスによる急速な感染再拡大には対応できなくなる危険性がある」

繁華街に人が増えると数週間後に感染者数増加

「夜間滞留人口がリバウンドすると、数週間後に感染者数のリバウンドがついてくる」

東京都医学総合研究所社会健康医学研究センターの西田淳志センター長によると、実効再生産数が下がりきらないうちに繁華街に遊びに出かける人=夜間滞留人口が増えると、その数週間後に感染者数が増えるというのだ。

大阪と札幌の2020年10月3日から2021年2月27日までの人流でも検証されている。

そして、東京都も依然として厳しい感染状況が続いており、こうした状況で繁華街夜間滞留人口が増加し続けるとリバウンドに至るリスクが十分にある、と警鐘をならした。

皆さん、よーくご理解頂いている通り

「今さらにここでもう一段、感染防止策をとことん徹底することがリバウンドを防ぐ 」「昼、夜、平日、休日、どちらも外出を控えて頂いて、とことんステイホーム」

「とことん」を繰り返して対策を呼びかける小池知事。そして、少し顔をしかめ苦しそうな表情でこう言った。

「1年間以上に渡ってなかなか厳しい毎日を続けてきた。これに対してストップをかけていくことにつながる。もう皆さん、よーくご理解頂いている通りでございます」

(執筆:フジテレビ都庁担当 小川美那記者)