小学4~6年生の15%に「うつ症状」

新型コロナウイルスの感染が収束しない中、子どもの心の健康が悪化している。

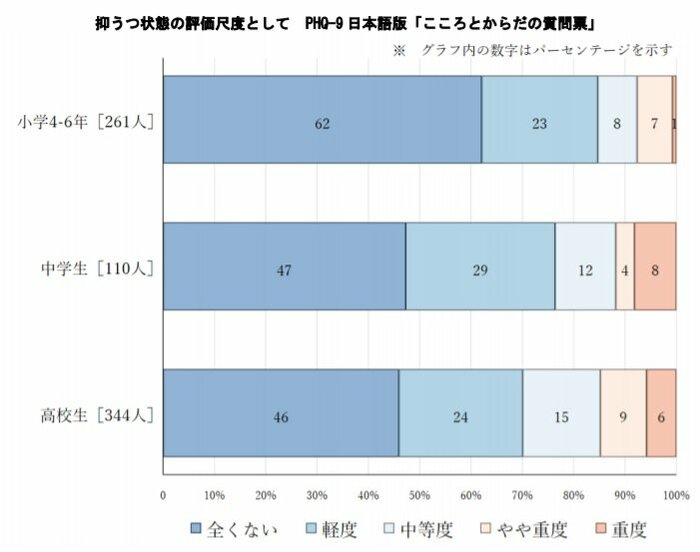

新型コロナウイルスの流行が子どもたちの心に与える影響について、国立成育医療研究センターがアンケート調査(「コロナ×こどもアンケート」第4回調査)を行ったところ、小学4~6年生の15%に「うつ症状」が見られたことが分かった。

調査の対象は、小学4~6年生(261人)、中学生(110人)、高校生(344人)。昨年11~12月にインターネットで実施した。

「食欲がなく体重が減る」「寝付きが悪い」など9項目について、「ほとんど毎日」「半分以上」「数日」「全くない」の4段階で回答してもらった結果、小学4~6年生の15%、中学生の24%、高校生の30%に、「中等度以上のうつ症状」があったことが分かった。

学年が上がると、中等度以上のうつ症状の割合が増えている。

具体的な不安などを聞いたところ、小学6年生の男児からは「学校でコロナをテーマにポスターを作ろうとか、今年1年の思い出を聞かれて、『やっぱりコロナだね!』って叫ぶヤツ、どんだけコロナのことばっか考えてるんだよって思う。もっと大事なことあるだろ、コロナコロナうるさい」といった声が寄せられているという。

新型コロナウイルスの感染拡大後、中等度以上のうつ症状の子どもは増えているのか? また、自分の子どもがうつなのではと感じたら、どのように対処すればよいのか?

国立成育医療研究センター「コロナ×こども本部」の半谷まゆみ医師に話を聞いた。

うつの重症度の判定法

――うつの症状「全くない」「軽度」「中等度」「やや重度」「重度」について。何を基準に判定した?

うつ症状の重症度の尺度「PHQ-A」を使用して、調査しました。

「PHQ-A」は、成人用のうつ症状の重症度を評価する尺度「PHQ-9」を改訂して作られた、思春期のこどもを対象とした、うつ症状の重症度を評価する尺度です。

過去7日間について、「気分が落ち込む、 憂うつになる、いらいらする、または絶望的な気持ちになる」、「物事に対してほとんど興味がない、または楽しめない」など、9項目の質問から構成されています。

9項目は以下になります。

<1>気分が落ち込む、ゆううつになる、いらいらする、または絶望的な気持ちになる

<2>物事に対してほとんど興味がない、または楽しめない

<3>寝つきが悪い、途中で目が覚める、または逆に眠りすぎる

<4>あまり食欲がない、体重が減る、または食べすぎる

<5>疲れた感じがする、または気力がない

<6>自分はダメな人間または失敗者だと感じる、または自分自身あるいは家族をがっかりさせていると思う

<7>学校の勉強、読書、またはテレビを見ることなどに集中するのが難しい

<8>他人が気づくくらいに動きや話し方が遅くなる、あるいはこれと反対に、そわそわしたり、落ち着かず、普段よりも動き回ることがある

<9>死んだ方がいい、または自分を何らかの方法で傷つけようと思ったことがある

各項目は、4点スケール(0:全くない、1:数日、2:半分以上、3:ほとんど毎日)で評価され、総合点が高いほど、重度のうつであることが示唆されます。

5~9点が「軽度」、10~14点が「中等度」、15~19 点が「やや重度」、20点以上は「重度」と評価されます。

――小学生より中学生、中学生より高校生の方が「中等度」以上のうつ症状の割合が多い。この理由として考えられることは?

新型コロナウイルスとは無関係に、思春期以降になると、うつ症状が増加します。

理由としては、「身体・心が変化する時期だから」、「自我が強くなるから」、「友人関係・恋愛・進路選択のことなどで悩みやすいから」など、様々なことが言われています。

――「小学4~6年生の15%、中学生の24%、高校生の30%にうつ症状」。この結果はどのように受け止めている?

今回の調査結果が、日本の子どもや保護者全体を表しているとは言えないかもしれないことを、あらかじめ、お断りさせていただきます。

しかし、小学4~6年生の15%、中学生の24%、高校生の30%に「中等度以上のうつ症状」があるという結果に、調査を実施した私たちも大きな衝撃を受けています。

さらに詳しい調査研究とともに、早急な対策が必要と考えています。

コロナ禍でうつの子どもは増えている?

――新型コロナウイルスの感染拡大後、中等度以上のうつ症状の子どもは増えている?

新型コロナウイルスの感染拡大前に、同じ対象に調査を行ってはいないため、私たちのデータで「増えているかどうか」は言及できません。

新型コロナウイルスの流行前から継続して調査されている、他の研究グループのデータを参照すると、今回の私たちのデータの方が中等度以上のうつ症状の割合が多くなっていますが、調査対象が異なるため、単純な比較はできません。

一方で、教育機関や医療機関から、ストレス症状を抱えているこどもが増えている印象がある、といった声があがっており、実際に増えている可能性は十分あると考えています。

――増えているとしたら、その理由としてはどのようなことが考えられる?

ストレスの要因は様々と思われますが、これまでの「コロナ×こどもアンケート」に寄せられた声から、感染に対する不安、周囲との意識の違いへの戸惑い、学校行事や部活の縮小・中止への不満や失望、勉強の負荷増大による困難などが挙げられます。

――「子どもの心の健康は悪化し、事態は深刻になっている」と捉えてよい?

子どもたちみんなの心の健康が悪化している、とは考えていませんが、心への負担が大きくなっている、それが続いてしまっている子どもが少なからずいる、と捉えています。

今回の調査結果が、日本の子ども・保護者全体を表しているとは言えないかもしれないことをお断りしたうえで、それでもやはり、これだけの子どもたちが中等度以上のうつ症状を抱えていることは深刻と考えています。

子どもがうつなのでは…と感じたときの対処法

――子どものうつを早い段階で気付くためにはどうすればよい?

子どものうつは、大人のうつとは違う症状で表れることが多いと言われています。たとえば、腹痛などの身体の不調がうつのサインということがあります。

イライラや攻撃性など外に向かうもの、あるいは不登校や引きこもりなど内に向かうものがサインのこともあります。

――自分の子どもがうつなのではと感じたら、どのように対処すればよい?

大人も子どもも、嫌なことがあると憂うつな気分になり、先ほどのような症状が出ることはありますが、うまくやり過ごすうちに自然と気分が晴れるのであれば問題ありません。

しかし、ストレスが強すぎたり本人が弱っていたりすると、その状態が長く続き、心身のエネル ギーを消耗してしまいます。

そうなってしまうと、自力で回復するのが困難で、無理に頑張らせるのは逆効果です。周囲が気づいてあげること、早めに専門家へ相談することが重要です。

また、「自分を傷つけたくなる気持ち」「死にたいという気持ち」は否定せず、でも、それほどしんどい気持ちに寄り添いながら、心配していることを伝え、安全を確保してあげてください。

症状が強い場合、長引く場合には、専門家に相談してください。

保護者の約3割に「中等度以上のうつ症状」

――今回の調査では、保護者も約3割に「中等度以上のうつ症状」があったことが分かっている。こちらはどのように受け止めている?

育児・家事に仕事にと、保護者にも大きな負担がかかっていることと思います。きっと学校の先生方も同じでしょう。

子どものSOSに気づいて対処するためには、まず大人の心に余裕が必要です。みんなが大変な今こそ、支え合いが求められます。

――コロナ禍で保護者(大人)が、うつなのではと感じたら、どのように対処すればよい?

症状が強い場合、長引く場合には、専門家に相談してください。

ただし、症状が重い場合には、当の本人は自身の状況を客観的に分析したり、他者に助けを求めたりするのが難しくなっている場合があります。周囲がSOSに気づくことも大切です。

また、今週(2月15日~の週)の後半に「コロナ×こどもアンケート」第5回調査を開始予定です。

アンケートに回答する体験自体が、子どもにとっても保護者にとっても一種のストレスケアになり、実際にこれまでのアンケートにもそのような声をたくさんいただいています。

もちろん、多くのこどもたち・保護者の回答が集まることで、子どもたちを守るために必要な予防や対策の動きが生まれることも期待されます。

国立成育医療研究センターは、18歳までの子どもたちからの相談をメール(メールアドレス: kodomo-liaison@ncchd.go.jp)で受け付けている。

期間は3月31日までの土曜・日曜・祝日。時間は15時~22時で、メールをもらった当日22時までに、まず1度返信がある。あくまでも相談で、病院での診察は行っていない。

「国立成育医療研究センター こころの診療部」の医師や心理士などが対応してくれる。ちょっとでも辛いと感じていることがある18歳以下の方は、メールで相談してみてはいかがだろうか。

【関連記事】

“ウィズコロナ”時代に必要な子供たちの心のケア。今学校生活はどうなっているか