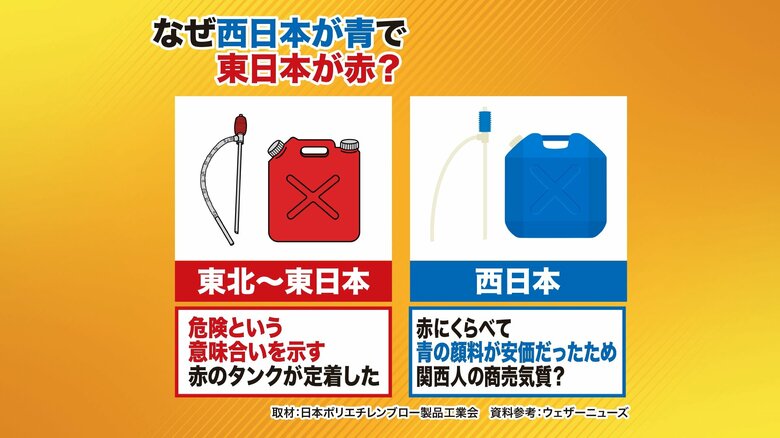

寒冷地では、暖を取るのに欠かせない灯油。灯油ポリタンクの色は、東日本では“赤”がスタンダードだが、西日本では“青”が使われている。この色の違いには、地域性が関係しているという。

灯油・ガソリン価格に新型コロナが影響

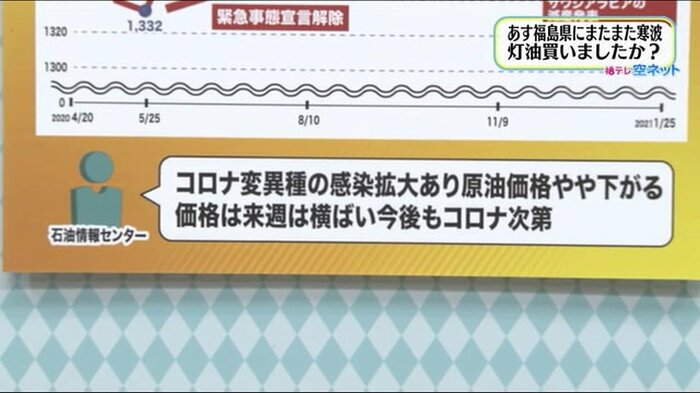

1月下旬、福島に再び寒波がやってきた。灯油価格が気になるが、じわじわ上昇している。

Twitterより:

なぜこの時期に灯油が高くなるの? 寒さはこれからなのに

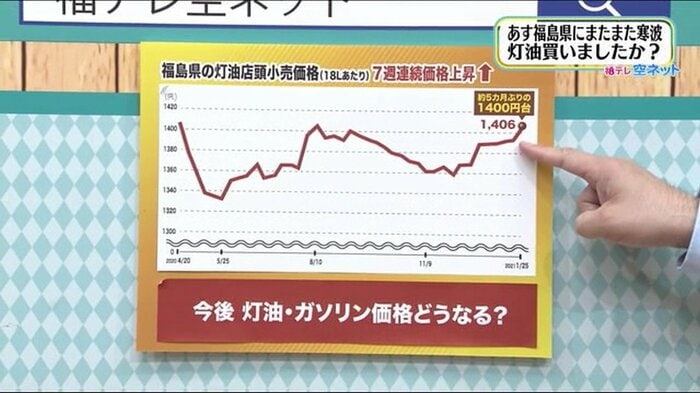

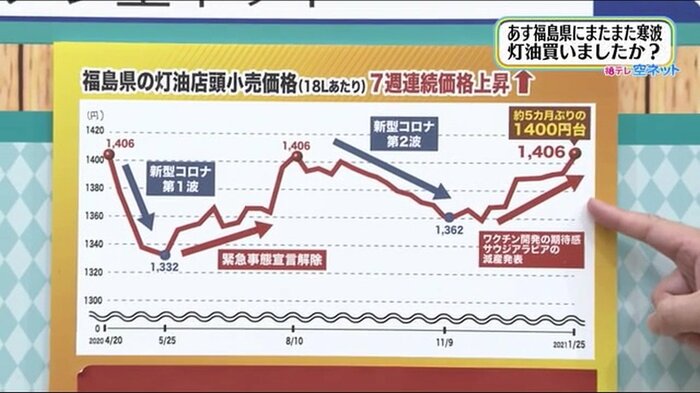

福島県の灯油価格は、7週連続で上昇していて、ガソリン価格も上がり続けている(2021年1月28日時点)。

2020年4月から上がったり下がったりを繰り返しているが、これは新型コロナウイルスが影響している。

石油情報センターによると、新型コロナ第1波で需要が減り、2020年4月以降は価格が下がった。2020年5月からは、緊急事態宣言解除により上昇し、その後は、新型コロナウイルスの第2波で下がった。そして第3波で、さらに下がるかと思いきや…、ワクチン開発の期待感やサウジアラビアの減産発表などを受け、価格が上昇しているという。今後の灯油・ガソリン価格もコロナ次第だという。

石油情報センター:

変異ウイルスの感染拡大があり、原油価格がやや下がった。価格は、来週は横ばいだが、今後もコロナ次第

ポリタンクの色 昔は“白”も

よく見かける灯油のポリタンク。福島県や千葉県では赤色だという。ところが、こんなご意見が届いた。

Twitterより:

昔は白のポリタンクと一斗缶でした

昭和51年(1976年)の映像を見てみると…、白のポリタンクに灯油を入れている。なぜ白のポリタンクなのか? ポリタンクを製造するコダマ樹脂工業に話を聞いた。

コダマ樹脂工業:

白いポリタンクは“水”用のもので、赤や青が普及する前に使用されていましたが、誤飲の恐れがあったので、使用されなくなりました

灯油ポリタンクの色の違い 鍵は“地域性”

また、灯油缶は、東日本では“赤”がスタンダードだが、西日本では“青”を使っている。

ウェザーニュースが調査した「灯油のポリタンクMAP」を見ると一目瞭然。

なぜ、このように分かれているのか? どうやら色の違いには、地域性があるようだ。

東北から東日本では、“危険”という意味合いを示す意味で、赤のタンクが定着した。

では、なぜ西日本では青なのか。それは、「赤に比べて青の顔料が安価だったため、関西人の商売気質が影響したのでは?」という見解があるという。

地域で色の違いがあるポリタンク。安全に正しく使いたいが、皆さんは、ポリタンクの寿命をご存じだろうか?

ポリタンクの側面には、製造年月が書かれていて、だいたい5年が交換の目安だという。

灯油はもちろん、ポリタンクの劣化にも注意し、使用することが大切となる。

(福島テレビ)