いま霞が関だけでなく地方自治体からも俄然注目されているのが、デジタル庁設立に向けた動きだ。コロナ禍で顕在化した国のデジタル化の遅れ、“デジタル敗戦”の挽回のカギを握るのがデジタル庁だからだ。

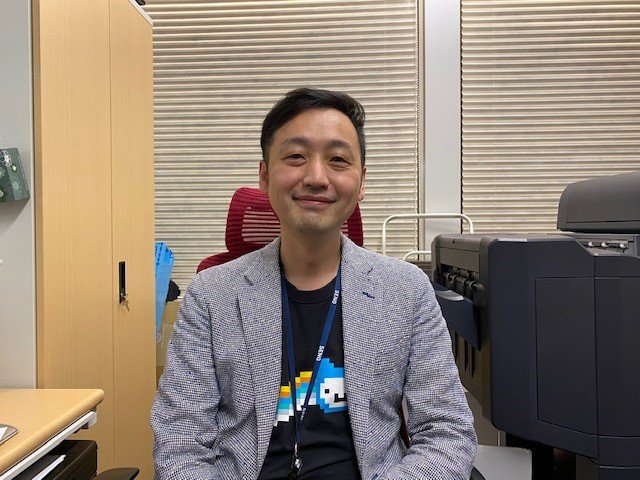

デジタル庁新設の際は、民間からIT人材を採用し知見を生かすことになる。11月に内閣官房のCIO補佐官として民間から起用されたのが、東京都のコロナ感染対策サイトをつくり、日本のシビックテック(※)を牽引してきた一般社団法人コード・フォー・ジャパン(以下コード・フォー・ジャパン)代表理事の関治之氏だ。関氏に国のデジタル化とシビックテックについて聞いた。

(※)市民がテクノロジーを使って行政と連携しながら社会課題を解決する取り組み

ITシステムは現場主義が大事

――関さんは東日本大震災の後、コード・フォー・ジャパンを立ち上げたシビックテックの草分け的な存在ですが、今回CIO補佐官の一般公募に応募した理由は何だったのですか?

関氏:

自治体と政府の間の風通しをもっと良くしたいなというのがありました。ITシステムは現場に近いところで考えたほうがいいものができるのですが、これまでは政府が決めて自治体に従わせるため、現場が疲弊することが多かったのです。

関氏:

システム開発は国がコンセプトを決めてもいいのですが、現場が試行錯誤してフィードバックするプロセスであるべきです。システムを作ろうと思ったら小さく作って、試して修正して良くしていくのが重要だと考えて、何かお手伝いができないかと思ったのです。

――いわゆる“永遠のβ版”の考え方ですね。CIO補佐官としてどのような仕事をされているのですか?

関氏:

僕が申し込んだ時はデジタル庁の話はまだなかったのですが、いまはデジタル庁準備室と僕が配属された情報通信技術総合戦略室(IT室)が一体となって進んでいる感じです。いま僕が担っているのは、データ戦略タスクフォースという部署で、「ベース・レジストリ」という国が使っているデータを標準化して、オープンデータとして使いやすくしていきましょうというものです。

デジタル庁の成否は「仕様策定を握れるか」で決まる

――コード・フォー・ジャパンでは今年2月に、自治体のものとは思えない利便性が話題になった東京都のコロナ感染対策サイトの立ち上げを行いました。

関氏:

同じヤフージャパンで働いたことがある宮坂学さん(東京都副知事)が都庁に入った際、2019年9月から「DXフェロー」としてアドバイザー的にお手伝いをしていました。

そこに新型コロナ感染が急拡大し、2020年2月に宮坂さんが新型コロナ対策本部の広報を担当することになって、サイトをとにかく早く立ち上げなきゃいけないと。宮坂さんにはオープンデータやオープンソースの考え方があったので、コード・フォー・ジャパンに声がかかったという感じですね。都庁のような大きな組織があの新型コロナ感染対策サイトを作り上げ、あれだけ変化したのは1つの希望だと思っています。

――都庁の場合は宮坂さんのような副知事がいたので民間のスピード感でできたと思いますが、国ではそう簡単ではないですね。

関氏:

そうだろうと思いますね。デジタル庁の成否は「仕様策定をどこまで握れるか」だと思います。いま各省庁がバラバラにやっているシステム調達の仕様を統一する。システムは全体最適を考えないとデータ連携ができないので、デジタル庁はそこに口を出せる能力と権限が必要ですね。

DXの本質は“デジタルありきの働き方”

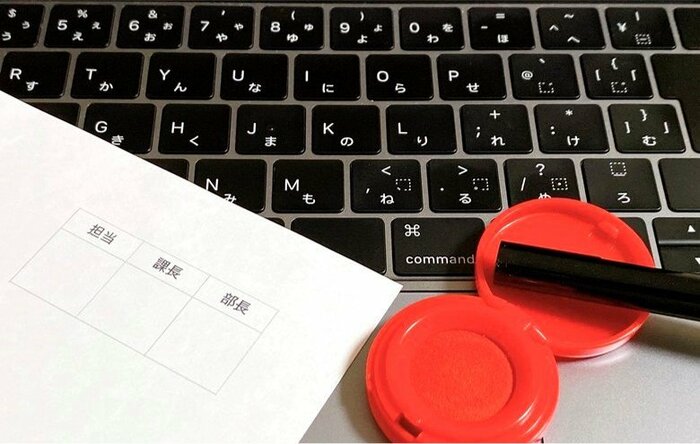

――国のデジタル化が始まりましたが、まずは印鑑廃止でしたね。

関氏:

そういうのはビフォーアフターが誰でも分かりやすいので話題になりやすいのですが、デジタル・トランスフォーメーションは、ただデジタル化すればいいのではなくて、デジタルありきの仕事のやり方に変えるというのが本質だと思います。

いま一部の企業では、印鑑をなくしたけど結局用紙をプリントアウトして署名するとか、業務が余計面倒になったという話も聞いています。本来ならば電子署名に変えるなど、ワークフロー自体を見直さないといけないのですが。

――国の業務をデジタルありきのワークフローに変えるとすれば、具体的にどんなイメージがありますか?

関氏:

究極的には国民が「申し込まなくていい」「窓口に行かなくていい」ということだと思います。例えば、子ども・子育てに関する給付金のようなものがあると、国民は自分で名前や年齢、子どもの年齢などを申請書に書いて、証明書をつけて窓口に持っていきますよね。ああいうことをやらなくても行政がプッシュ型で給付金を口座に振り込んでくれるみたいなイメージですね。

行政任せではなく市民自ら動く

――最後に国や自治体に民間がどうやって関わっていくべきか、シビックテックという考え方を改めて教えてもらえますか?

関氏:

「ともに考えともにつくる」と言っていますが、我々市民1人1人がいろいろな社会課題に直面した時に「行政がやるべきだ」と思うのではなくて、自分たちが手を動かしながら変えていくという姿勢が大切だと思っています。

ITによって行政とうまくコラボレーションを進めていく。そのためのツールをみんなで作っていくというのがシビックテックだと思います。いま行政側にはIT人材を育てる仕組みがないので、やはり民間の知恵に頼らないとダメだという空気になっていますね。

――CIO補佐官という立場も含めて、今後、国や自治体とどう関わっていきたいですか?

関氏:

僕はいま政府ではCIO補佐官ですし、東京都でDXフェロー、神戸市でチーフイノベーションオフィサーの肩書きを持つなど様々な自治体でお手伝いをしていますが、ITも行政のこともわかる架け橋が大事だなと思います。

そういう存在がいると様々な人がつながるんですね。例えば岡山県に西粟倉村という小さな村がありますが、そちらではCIOとして再エネや林業のIT化をやっています。人と人とを適切な形でつなぐような役割に今後も挑戦していきたいですね。

――ありがとうございました。

【インタビュー後記】

関さんに筆者が初めてお会いしたのは5年ほど前。当時、シビックテックの話を伺った際、筆者はどこか遠い世界のように感じていた。

しかし、コロナ禍のいま、国・地方・民間のデジタル化は喫緊の課題であり、民間のIT人材の育成と活用は急務である。関さんが目指すITと行政の懸け橋となるシビックテックは、今後益々重要になるだろう。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】