2月22日は島根県が定めた「竹島の日」。

日本固有の領土でありながら、韓国による不法占拠が続く島根・隠岐の島町の「竹島」の領土権を確立し、この問題についての国民の理解を広げることを目指し、2005年、島根県が制定した。条例制定から20年の節目を迎え、「竹島」をめぐる問題について改めて考える。

竹島問題の歴史と条例制定から20年の歩み

2005年3月、島根県議会本会議。議員35人が提案した「竹島の日を定める条例」が賛成多数で可決された。2月22日を「竹島の日」と定め、領土権の早期確立、世論への啓発、解決に向けた機運醸成を目指す条例だ。

「本当に変わってきたなと。県議会がああいう形でやらなかったら、たいしたことにはならなかった」と20年前の条例制定当時を振り返るのは、隠岐の島町の松田和久前町長だ。

韓国によって竹島が不法占拠されてから、当時すでに50年余りが経過し、隠岐の住民の間でも竹島について語られることが少なくなる中、条例制定が停滞していた問題解決への取り組みを前進させるきっかけになると期待した。

松田前町長は、2003年に町長に就任。直後から竹島問題の解決を県や国に働きかけていた。

その第一歩ともいえる「竹島の日」条例制定に、松田前町長は「竹島の名をみんなが語ってくれるようになれば」と希望を託した。

江戸時代から日本人が漁業 竹島領有の根拠に

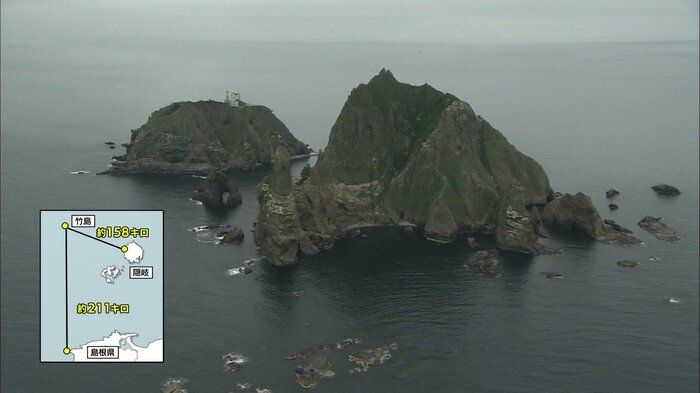

隠岐諸島から約158キロ離れた日本海に位置する竹島。

すでに江戸時代から島やその近海で日本人が漁を行っていた記録が残されている。明治になると、隠岐の島町久見地区から船が出て、アシカやアワビなどの漁が行われていた。

こうした事実を背景に、1905年1月に政府は竹島を島根県所属とすることを閣議決定。同年2月22日に、島根県は竹島の編入を告示した。

戦後の1951年に結ばれたサンフランシスコ平和条約でも、竹島は「日本の領土」であることが認められたが、領有権を主張する韓国は、条約発効の約3か月前に「李承晩ライン」を宣言。竹島はその韓国側に含まれると強硬手段を用いて竹島を不法に占拠した。

日本やアメリカは、国際法の原則に反するとして抗議したが、今もその状態が続き、日本の漁船は近海で漁をすることもできない。

「竹島の日」記念式典に首相や閣僚の姿なく

条例制定後、島根県は毎年2月22日の「竹島の日」に合わせて記念式典を開催し、啓発に努めている。

しかし島根県の丸山知事は、「竹島の日」を目前に控えた2025年2月18日の定例記者会見で「こういうこと(記念式典)を島根県がやっていること自体が問題。政府の判断だけでできることなので、(政府主催の式典などが)実現されていないのは大変残念に思う」と、竹島問題への政府の対応を批判した。

政府は、2025年の式典に今井絵理子政務官の派遣を発表。県や隠岐の島町が望んできた首相や閣僚の出席は、今回も叶わなかった。

石破内閣で竹島問題を担当する坂井領土問題担当大臣も「政府による『竹島の日』の制定や式典の開催については、様々な意見があることは承知をいたしておりますが、諸般の情勢を踏まえて適切に対応していく」と述べ、歴代大臣の見解を繰り返すにとどまった。

「竹島問題」国は“見て見ぬふりの半世紀”

「竹島の日」が制定された後も、日韓両国間で竹島問題をめぐる協議は行われず、平和的解決手段のひとつ国際司法裁判所(ICJ)への提訴も韓国側が同意せず、実現していない。

「竹島の日」が制定されても、この20年間、何ら進展が見られないのが実情だ。

こうした状況に、隠岐の島町の松田前町長は「国や県に対してもいろんなこと言いました。“かえれ竹島”じゃなくて“かえせ竹島”だろうと。国は“見て見ぬふりの半世紀”だとも言いました」と憤る。

「領有権」裏付けへ島根県独自に調査研究

“見て見ぬふり”の政府をよそに、“当事者”の島根県は、竹島が日本固有の領土であることを客観的に示すため、独自に「竹島問題研究会」を立ち上げ、竹島での漁の体験者の証言の記録や関連する古地図や資料の収集、分析などに取り組んできた。

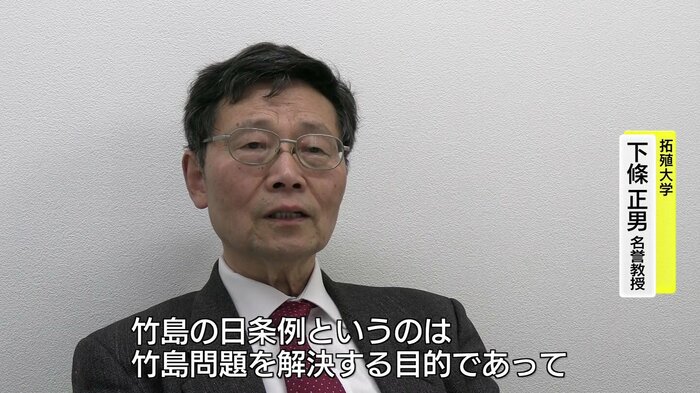

研究会の発足時から座長を務めてきた拓殖大学の下條正男名誉教授は、「竹島の日」制定後の政府の対応について、“一歩前進、二歩後退”でどんどん悪くなっていると指摘、「国民を教育してどうするのか。一番教育が必要なのは国会議員だ」と厳しく批判、問題解決に向け、政府の主体性を強く求めた。

そして、「竹島の日」制定条例の意義について、「竹島問題の解決が目的であって、(問題を解決して)『竹島の日』の条例をなくすのが目的。今は『竹島の日』を維持すること、式典を開くことが目的になってしまっている」と危機感を示した。

竹島の豊かな海に漁業者が戻ることができるのか…

条例制定から20年、「竹島の日」を迎えるたびに問われ続けている。

(TSKさんいん中央テレビ)