プレスリリース配信元:株式会社DeltaX

株式会社DeltaX(本社:東京都千代田区、代表:黒岩 剛史)が運営する塾選びサービス『塾選』は、「中学受験のストレス」について調査しましたので概要をお知らせいたします。

中学受験は子どもにとって大きな挑戦であると同時に、保護者にとっても心身の負担が大きいイベントです。

今回、塾選ジャーナルでは中学受験を経験した保護者100名に、中学受験期間中に感じたストレスについて調査を実施。調査結果から保護者のストレス要因を分析したところ、単に成績への不安だけでなく、日常の生活や役割分担に関する複合的なストレスが上位を占めていました。

この記事では、先輩保護者の声をもとに、ストレスを感じた背景と、それを乗り越えるための具体的な対処法を詳しく解説します。

詳細はこちらをご覧ください。

中学受験にストレスを感じた親は約7割、ピークは小6の2学期

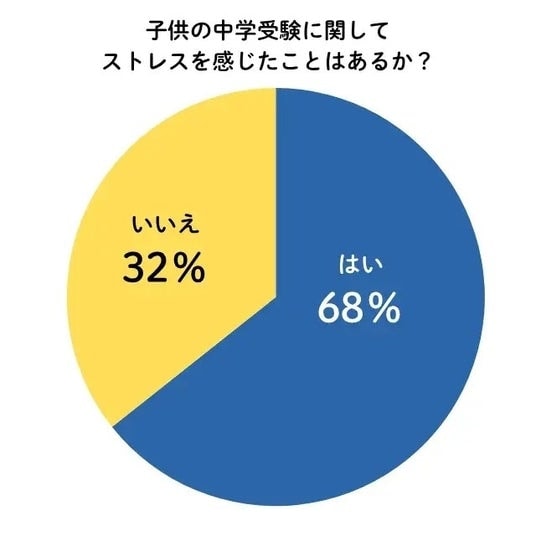

中学受験期間中にストレスを感じたことがあるかを聞いたところ、68%が「ストレスを感じたことがある」と回答しました。

この数字からは、中学受験が子どもにとって大事な挑戦の機会であると同時に、保護者にとってはストレスマネジメントが不可欠なイベントであることがわかります。

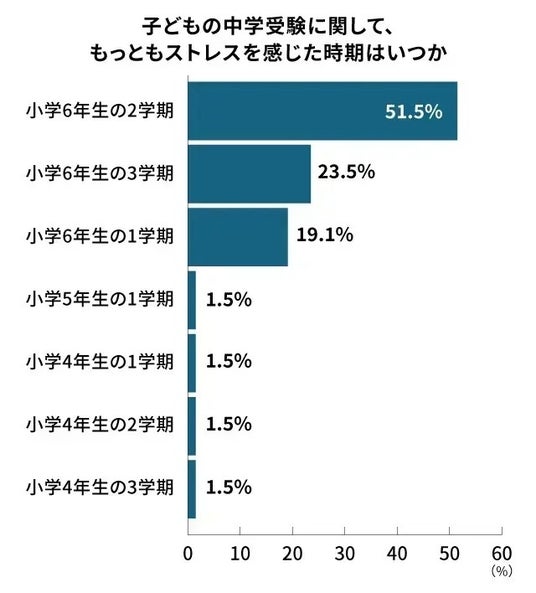

ストレスのピークは小6の2学期にやってくる

n=68

「中学受験に関してストレスを感じたことがある」と回答した保護者がストレスのピークを感じたのは、小学6年生の2学期でした。

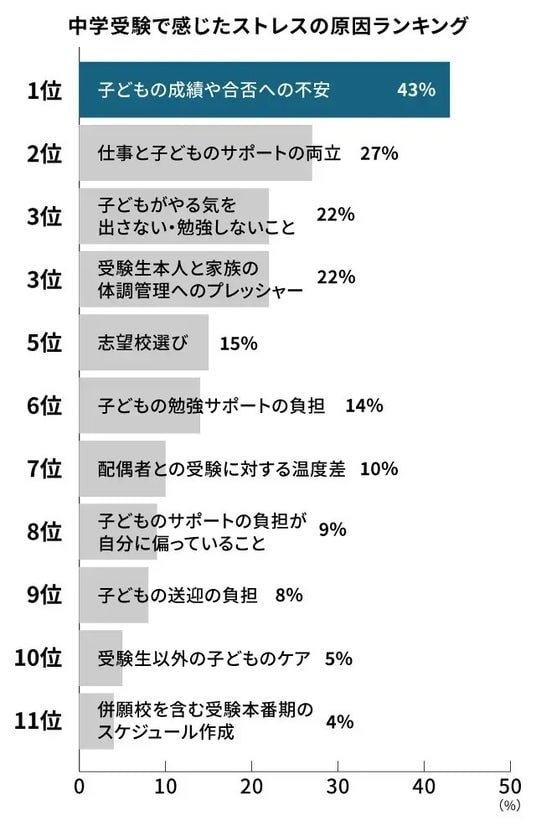

中学受験における親のストレス1位は「子どもの成績や合否への不安」

保護者が感じたストレスの原因を調査したところ、最も多い原因は、「子どもの成績や合否への不安」でした。

43%が回答しており、2位以下の項目に大きな差をつける結果となりました。このことから、保護者のストレスは、サポートの労力よりも、結果への不安に起因していることがわかります。

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

1位:「子どもの成績や合否への不安」背景と対処法は?

43%の保護者が「子どもの成績や合否への不安」をストレスと回答しました。

この不安の背後には、「頑張りが報われてほしい」という切実な願いと、「自分自身のサポートが足りないのではないか」という焦りが存在しています。

背景(1) 志望校合格への確信が持てないことによる慢性的なプレッシャー

最も多かったコメントは、合格ラインがギリギリであったり、成績が不安定であることによる「合格できるのか」という根源的な不安です。保護者は、その不確実な状況の中で、常に心配と期待の板挟みになっています。

- 「余裕で合格する状態ではなかったので、子どもは頑張っているけど不合格だったらどうしようと、とても不安でした。」(みいさん 北海道在住 中2女子 保護者)

- 「模試の結果が思うように伸びず、志望校の合格可能性が低いと判定されるたびに不安が募りました。」(みどりさん 福岡県在住 高1男子 保護者)

背景(2) 努力が成績に直結しないことによる焦燥感と自己嫌悪

子どもが懸命に勉強しているにもかかわらず、成績が思うように伸びない状況は、保護者に強い焦燥感を与えます。「自分のサポート方法が間違っているのではないか」という自己嫌悪に陥ったという声もありました。

- 「子どもは学校や家で勉強を頑張っているのに、なかなか成績に繋がらず、どうしたら成績が上がるのだと考え過ぎてストレスになり、急性胃腸炎になってクリニックで診療してもらうことになりました。」(チャリオさん 大阪府在住 中3女子 保護者)

- 「本人が必死に頑張っているので、どうしてもその努力が報われて欲しいという親としての切なる願いが、自分にとってはかなりのストレスになった。」(はなはなさん 神奈川県在住 中2女子 保護者)

背景(3) 受験が親子関係にもたらす負の影響への苦悩

成績や合否の不安は、保護者自身の心の問題に留まらず、親子のコミュニケーションにも影響を及ぼします。不安から一喜一憂したり、子どもを追い詰めてしまうことへの罪悪感も大きなストレスとなります。

- 「成績が少しでも下がると、親子で険悪な雰囲気になったこともストレスでした。」(ひなたの昼寝さん 静岡県在住 高1男子 保護者)

対処法(1) 親が冷静さを保つために「自己管理」する

アンケートによると、平常心でいることが、子どもへの安心感につながる最大のサポートだと多くの保護者が実感していました。

親が不安を抱えすぎると、それが子どもに伝播し、悪循環を生んでしまうことも。読書や趣味といった自分の時間を意識的に確保したり、「なるようになる」と割り切る気持ちを持つなどで、保護者自身が冷静さを保つことが大事だと考えているようです。

- 「自分は自分の趣味や推し活をひっそりと楽しんであまり考えないようにした。」(れーなのママ 大阪府在住 中1女子 保護者)

- 「あまり子供の受験のことを考え過ぎないように、自分なりのリラックスできるような読書の時間を持つようにした。」(はなはなさん 神奈川県在住 中2女子 保護者)

対処法(2) 客観的な情報を得て冷静な判断を心がける

漠然とした不安を和らげるため、塾の先生など、第三者の客観的な意見を積極的に取り入れることで、精神的な安心材料を確保している保護者の意見が見られました。

また、模試などの結果に慌てたりせず、今できることを冷静に判断するためにも、親子で、そして夫婦で話し合うことも有効なようです。

- 「塾の先生と面談し、不安な点などを聞いていただきアドバイスしてもらった。」(箕町葉月さん 岩手県在住 高2女子 保護者)

- 「子どもと一緒に模試の結果を冷静に振り返り、できたことや改善点を前向きに話すようにしました。」(みどりさん 福岡県在住 高1男子 保護者)

対処法(3) 一喜一憂せずに「子どもの努力」を信じる

アンケートに寄せられた声からは、「一喜一憂しすぎない」という姿勢が、ストレスを抱えないための心構えであることが分かりました。

- 「結果に一喜一憂しすぎないように、子供と一緒に、今できることに集中するようにしました。塾の先生の言葉を信じて、親としては安心感を伝えるように心掛けました。」(澄んだ青さん 兵庫県在住 高2男子 保護者)

- 「あまり必要以上に心配しないで子供を信頼して任せるような考えにした。」(あかさん 東京都在住 中3男子 保護者)

2位:「仕事と子どものサポートの両立」背景と対処法は?

背景(1) 限られた時間で心身ともに余裕がなくなる

仕事が終わったあとの時間や休日が、受験サポートのために完全に消費されてしまうことが、保護者にとってストレスとなっています。塾の送迎や学習計画の管理といった実務的な作業が、保護者の自分の時間や休息を奪い、心身の疲弊を招いていることが分かります。

- 「自分の仕事も大変ななかで子どもの塾の送り迎えなどがかなり大変だった。」(ぴんこうさん 東京都在住 中1女子 保護者)

背景(2) 職場への配慮と子どもへの罪悪感に苦しむ

- 「仕事を優先すると子どもに負担がかかり、家では申し訳なさと疲労が入り混じった気持ちになって特にストレスを感じました。」(ゆきだるまさん 愛知県在住 中2女子 保護者)

- 「仕事が繁忙期と重なっていたため、塾の送迎や面談、模試の付き添いなどをこなすのが本当に大変でした。職場では理解されにくく、早退や休みを取るたびに肩身が狭い思いをしました。」(みずきさん 福岡県在住 高1男子 保護者)

保護者は、「仕事と受験サポートのどちらもおろそかにできない」という強い責任感を持っています。その結果、疲れた顔を見せないという努力や、早退・遅刻に伴う職場での孤立感が、ストレスを生み出していました。

対処法(1) 仕事と家庭のタスクを効率化し分散する

両立の鍵は、すべてのタスクを一人で抱え込まないことです。先輩保護者は、スケジュール管理を徹底し、家族で協力したり、外食や時短家電で家事を効率化することで保護者自身の負担を軽減させていました。

- 「仕事の効率を上げるためにスケジュールを細かく管理し、無駄な時間を減らすよう心がけました。また、家族とも協力してサポート体制を作り、疲れをためないよう休息の時間も大切にしました。」(KKさん 東京都在住 中2男子 保護者)

- 「夫婦で役割分担し、仕事とのバランスをとりながらサポートするように対処しました。」(エスオカさん 静岡県在住 中2女子 保護者)

対処法(2) 職場・配偶者へ相談し、協力してもらう

職場や家族に相談し、理解を求めることも重要な対処法です。協力を得ることで、仕事の調整や家庭での役割分担が可能となり、ストレスの緩和につながります。

- 「会社の人に理解をしてもらって、残業の量を減らすように調整をしていました。」(みいさん 北海道在住 中2女子 保護者)

- 「職場の上司に事情を説明し、可能な範囲で業務調整をお願いしました。また、家族内でも役割分担を見直し、夫にも送迎や情報収集を一部任せるようにしました。」(みずきさん 福岡県在住 高1男子 保護者)

対処法(3) 完璧を目指さない

先輩保護者は、「できることをできる範囲で」と割り切り、自分自身の休息を確保することを重視していました。

- 「完璧を目指すのではなく「できることをできる範囲で」と考えるようにして、自分を責めすぎないよう意識しました。」(みずきさん 福岡県在住 高1男子 保護者)

- 「仕事の休みの日は家でゆっくりしたり、夜の一人の時間の時に好きなものを食べてストレス解消していました。」(AKIRAさん 神奈川県在住 中2女子 保護者)

3位:「子どもがやる気を出さない・勉強しないこと」背景と対処法は?

「子どもがやる気を出さない・勉強しないこと」には、22%の保護者がストレスを感じていました。この問題は、単なる学習の遅れにとどまらず、親子の温度差を生み、家庭内の雰囲気を悪化させる深刻な原因となります。

保護者は、「なぜ自分で決めた受験なのに頑張らないのか」という疑問や、「このままでは志望校に間に合わない」という焦燥感から、強いストレスを感じるようです。

背景(1) 親の「期待」と子どもの「現実」のギャップ

保護者が持つ「理想的な受験生像」と、子どもの実際の行動とのあいだに大きな隔たりがあるとき、保護者は強いストレスを感じます。特に、スマホやゲームへの集中は、保護者のイライラを募らせる主要因となっていました。

- 「やる気がない子どもに、何度言っても勉強してくれなかったり、計画通りに進まないことにストレスを感じました。」(中学受験を乗り越えた親さん 神奈川県在住 中1女子 保護者)

背景(2) 受験のプレッシャーによる子どもの反発

受験が近づくにつれて、子ども自身もプレッシャーを感じ、それが反抗的な態度やモチベーションの低下として現れることがあります。保護者が声をかければ反発されるという状況は、親子のコミュニケーションを困難にさせます。

- 「受験が近づいているのに、子どもが集中力を欠いていたり、塾の宿題を後回しにしたりする姿を見るたびに、親として焦りや不安を感じました。」(あすみさん 福岡県在住 高1男子 保護者)

- 「やる気がない子どもに、何度言っても勉強してくれなかったり、計画通りに進まないことにストレスを感じました。期待と現実のギャップに悩み、親子関係が悪化するのではないかと不安でした。」(中学受験を乗り越えた親さん 神奈川県在住 中1女子 保護者)

対処法(1):環境とルールを整え、子どもの主体性を尊重する

- 「感情的に怒るのをやめ、子どもと話し合って勉強時間を具体的に決め、その時間だけは集中させるルールを作りました。」(テンテンさん 愛知県在住 中1男子 保護者)

- 「スマホの利用に特に時間制限などは設けませんでしたが、勉強中はスマホはリビングのケースに入れておいて、終わってから利用するというルールを作ってメリハリを付けさせたことです。」(mina-mamaさん 東京都在住 高1女子 保護者)

対処法(2):小さな成功体験とご褒美で学習意欲を高める

やる気は、「成功体験の積み重ね」によって生まれます。保護者は、ご褒美を活用したり、目標を細分化したりして、子どもが「できた」と感じる瞬間を意図的に作っていました。

- 「勉強の計画を親子で話し合って小さな目標を設定して、毎日達成できたら褒めるようにし、成功体験を積ませました。」(あすみさん 福岡県在住 高1男子 保護者)

- 「ゲームや漫画を読む時間をエサに、これだけ終われば今日は好きにしていいと交換条件を出すことで、最低限はできるように持っていった。」(オウヒさん 神奈川県在住 中1男子 保護者)

同率3位:「受験生本人と家族の体調管理へのプレッシャー」背景と対処法は?

「受験生本人と家族の体調管理へのプレッシャー」は、22%の保護者が感じたストレスです。特に感染症が流行する冬場の受験期は、「病気になったらどうしよう」という漠然とした不安が生まれていました。

背景(1) 子どもを病気にしてはならないという「責任感」

保護者は、日々の食事や生活管理に対して、「万全でなければならない」という強い責任感を感じています。保護者の多くが、「体調管理も受験サポートの一部」として捉え、食事の栄養バランスや細かな体調の変化にまで神経を使い、プレッシャーを感じていました。

- 「受験が近づくにつれて子どもの体調を崩さないか心配で、体調管理に細心の注意を払う必要がありました。また、家族全員の健康状態にも気を配らなければならず、精神的に非常に疲れました。」(KKさん 東京都在住 中2男子 保護者)

- 「受験直前に子どもが風邪を引いたり微熱を出したときが一番不安でした。毎朝の検温で平熱より0.5度高いだけでも『当日行けるか』『会場で迷惑をかけないか』と頭が真っ白になり、少しの咳でも過剰に心配しました。」(ゆきだるまさん 愛知県在住 中2女子 保護者)

背景(2) 感染症リスクから逃れられない「緊張感」

- 「コロナが流行っていたので本人や家族も罹患してはいけないのでピリピリしていた。」(なっちさん 千葉県在住 中1女子 保護者)

- 「幼い下の子がよく風邪をひいたり感染症にかかっていたため、それを上の子にうつさないように隔離したり気を配るのがストレスだった。」(はる 北海道在住 中2男子 保護者)

このプレッシャーへの対処は、「不安を予防行動に変える」ことと、「過度な負担を軽減する」という割り切りが鍵となります。

対処法(1) 徹底した予防行動と生活環境の改善

「できることはすべて行う」という姿勢で、予防接種や手洗いうがいなどの基本的な予防策を家族全員で徹底していました。また、食事や睡眠時間を見直し、体調を崩さない環境を築くことに注力していた様子がうかがえます。

- 「とにかく手洗い、うがい、消毒、マスクを徹底した。免疫をあげるようにした。」(なっちさん 千葉県在住 中1女子 保護者)

- 「睡眠と食事を最優先にし、夜は早めに就寝させて朝食はたんぱく質中心にしました。」(ゆきだるまさん 愛知県在住 中2女子 保護者)

対処法(2) 代替案で心の余裕を作る

完璧な体調管理を目指すあまり、保護者自身が疲弊しないよう、家事負担を軽減したり、万が一の代替プランを事前に準備し、精神的な余裕を作ることで、プレッシャーを軽減していました。

- 「毎日こだわりの料理を作っていると疲れ果ててしまうので、時々外食をすることで手抜きをしてストレス発散していました。」(みいさん 北海道在住 中2女子 保護者)

- 「自宅でも楽しめるように家族全員で遊べるテレビゲームを購入し、勉強の合間に家族でコミュニケーションを取る時間を設けた。」(ゆきままさん 広島県在住 中3女子 保護者)

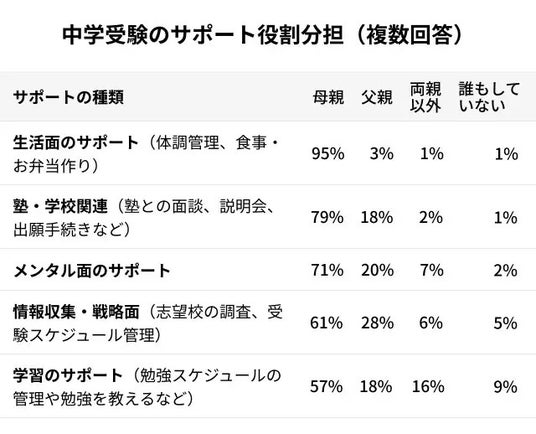

中学受験のサポート役が母親に偏りがちなこともストレスに

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

生活面のサポートは95%と圧倒的に母親が担っており、「体調管理」や「食事」といった生命線に関わる役割が一手に集中しています。また、塾・学校関連(79%)、メンタル面(71%)においても、母親が中心的な役割を果たしています。

- 「夫は受験に関して『よく分からないから任せるよ』と丸投げでした。」(みろきちさん 大阪府在住 中2女子 保護者)

- 「夫が仕事で忙しくて、受験に関するサポートがほぼ私一人に集中してしまっていて、学習管理から塾対応、体調管理まで全てを担うことになって、心身ともに限界を感じることが多かったです。」(澄んだ青さん 兵庫県在住 高2男子 保護者)

中学受験直前期の親子のストレスを和らげる方法

(1) 子どものメンタル安定を最優先して接する

保護者は、子どもに余計なプレッシャーをかけないよう「普段通り」の雰囲気を保つことに注力していました。「いつも通りで大丈夫」という安心できる声かけや、ネガティブな言葉の排除を徹底することで、子どものメンタルを安定させる環境づくりへの工夫が見られます。

- 「できるだけ普段通りに過ごせるよう意識し、家の中では受験の話題を控えるようにしました。食事や睡眠のリズムを整え、安心できる環境を作ることに努めました。」(TYさん 東京都在住 中3女子 保護者)

- 「とにかく変なことは言わないように、家族の中では心がけてました。」(たーにーさん 東京都在住 中3男子 保護者)

(2) 事前準備を徹底し、割り切る

- 「まずは試験当日の流れを事前にシミュレーションし、移動時間や持ち物を一緒に確認しておくことで安心感を持たせました。(中略)親自身も不安を抱えすぎないよう、深呼吸や軽い散歩などで気持ちを落ち着かせるように意識しました。」(みずきさん 福岡県在住 高1男子 保護者)

- 「滑り止めの学校を用意することで、ある程度その不安は解決できたと思います。1つだけでなく2つぐらいは用意しました。」(ぴーすさん 東京都在住 中2男子 保護者)

まとめ:中学受験は完璧を目指さず、できることを一歩ずつ

ここまで、中学受験を経験した保護者が感じた多岐にわたるストレス要因と、それを乗り越えるための具体的な対処法を詳しく解説しました。

中学受験のサポートにおける保護者のストレスは、「仕事との両立」「子どものモチベーション」「体調管理」「負担の偏り」といった、日常の生活基盤に関わる複合的な問題からも生じています。

先輩保護者の経験から得られた教訓は、「完璧主義を手放すこと」と「頼れる人・モノを積極的に頼ること」。

迷いや不安を感じたときは、本記事の先輩保護者の声をあらためて振り返ってみてください。心を軽くする気づきが、きっと見つかるはずです。

詳細はこちらをご覧ください。

アンケート調査概要

調査対象:過去5年以内に中学受験をした子どもを持つ保護者(有効回答数100名)

調査時期:2025年9月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「中学受験における保護者のストレス」についての調査

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、出典「塾選ジャーナル調べ:『中学受験における保護者のストレス』についての調査」と明記し、『塾選ジャーナル』の記事(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/34411/)へのリンク設置をお願いします。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

![[住まいサーフィン]資産性の保たれやすいマンションがわかる首都圏エリア別「沖式儲かる確率上位マンションランキング」2026年2月版公表](https://fnn.ismcdn.jp/mwimgs/b/9/190/img_b9b620195258431e3c6d714ac6396dbe96686.png)