島根県は2024年度の県内の公立学校での暴力行為やいじめ、不登校など生徒指導上の諸課題に関する調査結果を2025年10月28日に公表した。

調査によると、暴力行為の発生件数といじめの認知件数は前年度より増加し、小中学校での不登校児童・生徒数は、9年連続で増加していることが明らかになった。

暴力行為は全体で増加 いじめ認知件数も4年連続増加

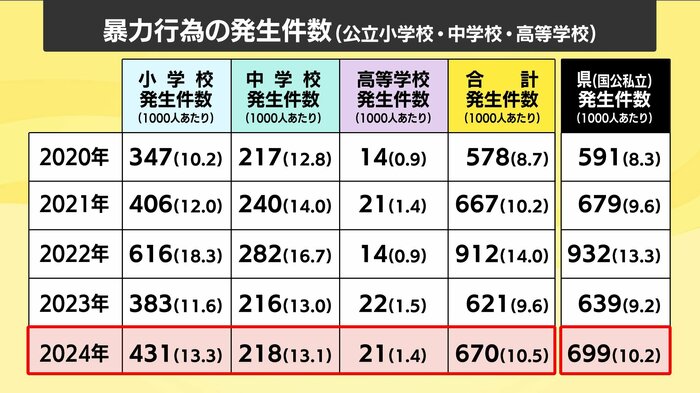

2024年度の公立小学校・中学校・高等学校の暴力行為の発生件数は670件で、前年度と比較して49件増加した。

1000人あたりの発生件数は10.5件となり、0.9件増加している。

校種別では、小学校で431件(前年比+48件)、中学校で218件(同+2件)、高等学校で21件(同-1件)となった。

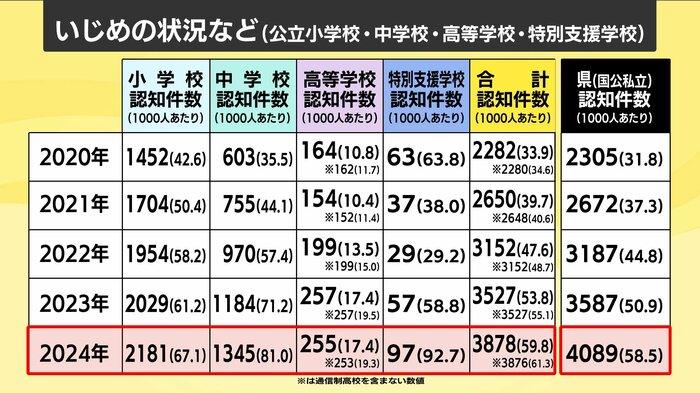

いじめについては、公立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の認知件数が合計3878件(前年比+351件)で、1000人あたりの認知件数は59.8件(同+6.0件)となり、4年連続で増加している。

校種別では、小学校が2181件(前年比+152件)、中学校1345件(同+161件)、高等学校255件(同-2件)、特別支援学校97件(同+40件)となっている。

不登校児童・生徒数は9年連続増加 高校では減少

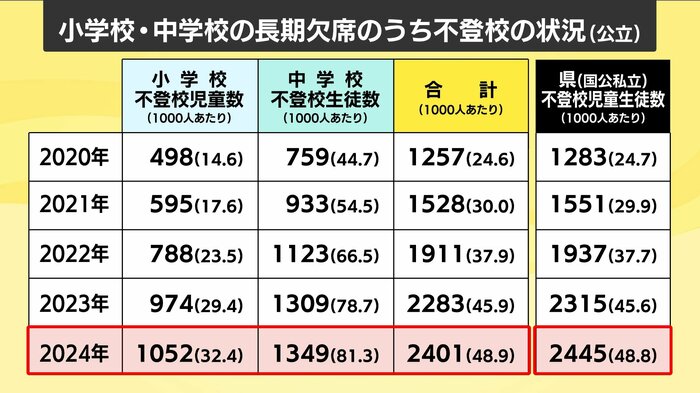

小中学校の不登校児童・生徒数は合計2401人(前年比+118人)で、1000人あたりの人数は48.9人(同+3.0人)となり、9年連続で増加している。

校種別では、小学校では1052人(同+78人)、中学校1349人(同+40人)となった。

一方、高等学校の不登校生徒数は284人(前年比-23人)で、1000人あたりの人数は21.7人(同-1.5人)と減少に転じた。

ただ全日制では減少したものの、定時制では増加している。

「学校生活へのやる気が出ない」が不登校の主な要因

不登校児童生徒について把握した事実としては、小学校では「学校生活に対してやる気が出ないなどの相談があった」が30.2%と最も多く、次いで「不安・抑うつの相談があった」が23.4%、「生活リズムの不調に関する相談があった」が20.9%となっている。

中学校でも「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった」が29.6%と最も多く、次いで「生活リズムの不調に関する相談があった」が23.5%、「不安・抑うつの相談があった」が21.3%となっている。

高校では、全日制で「学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた」が29.9%と最も多く、定時制では「学校生活に対してやる気が出ないなどの相談があった」が65.8%と、突出して高くなっている。

高校中途退学者数は減少

公立高等学校の中途退学者数は82人(前年比-16人)で、在籍者数に対する割合は0.6%(同-0.1%)と減少した。

課程別では、全日制46人(同+4人)、定時制12人(同-9人)、通信制24人(同-11人)となっている。

島根県の対応と今後の取り組み

島根県では、「教育活動全体を通じて児童生徒が他者を思いやり、傷つけない人に育つことを意識した日常の働きかけや校内の雰囲気づくり」を推進しているとしているとしたうえで、様々な取り組みを進めていると説明。

暴力行為については、その背景にある様々な要因を教職員が多面的、客観的に理解し、一人ひとりに応じた指導を行っているとしているとしている。

特に小中学校では、特定の児童生徒が暴力行為を繰り返す状況が見られ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、関係機関と連携した支援を進め、学校全体で共通理解を図り、指導につなげる重要性を教職員で共有するとしている。

いじめについては、『いじめ防止対策推進法』や各学校の『いじめ防止基本方針』に基づいた迅速な対応と、いじめを訴える児童生徒が状況の改善を実感できるきめ細かな支援を重視。

また『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』のチェックリストを活用した学校いじめ対策組織の体制整備や見直しを推進しているという。

不登校対策としては、「すべての児童・生徒が安心して過ごせる魅力ある学校・学級づくり、授業づくりを推進する」とともに、2024年3月に実施した「不登校に関するアンケート調査」の結果を踏まえ、「人間関係の悩みが隠れているかもしれない」という視点を持って支援を進めていくことが重要で、今後も教職員が一人ひとりの状況に応じた丁寧な支援を継続するとしている。

(TSKさんいん中央テレビ)