太平洋戦争で南方戦線に赴いた当時18歳の少年が目にしたのは悲惨な光景だった。戦闘だけではない。マラリアなどの感染症、食糧不足による栄養失調。野戦病院では“重症患者が見捨てられる”まさに地獄だった。

18歳…複雑な気持ちで南方戦線へ

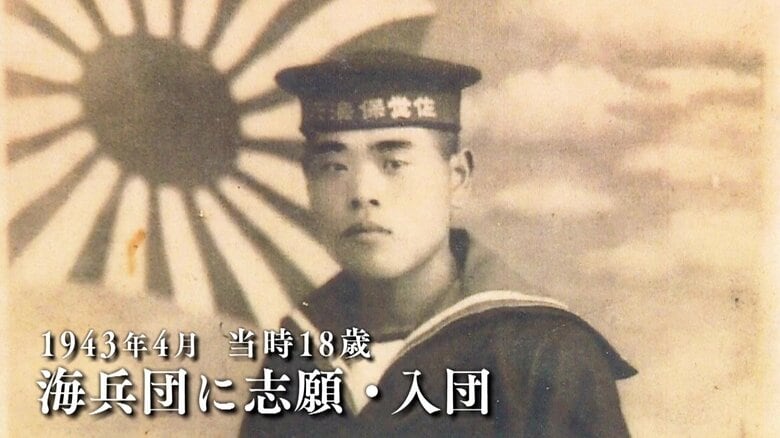

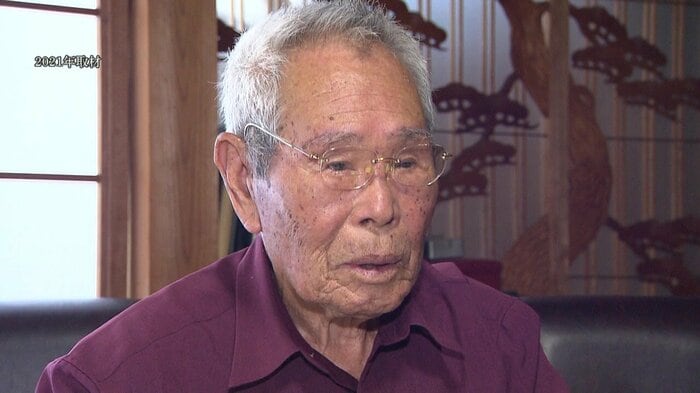

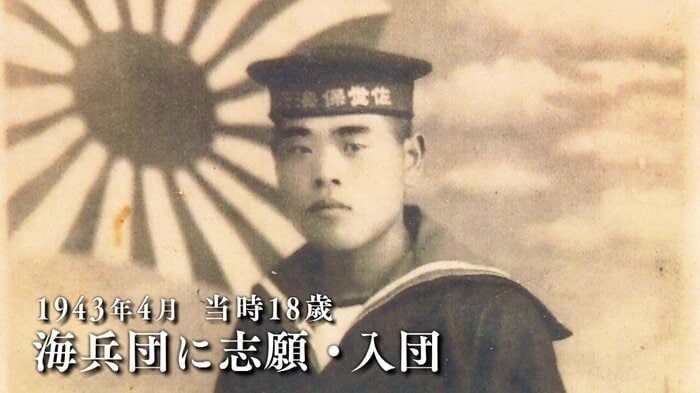

佐賀・伊万里市の川久保好喜さん96歳(2021年取材当時)。

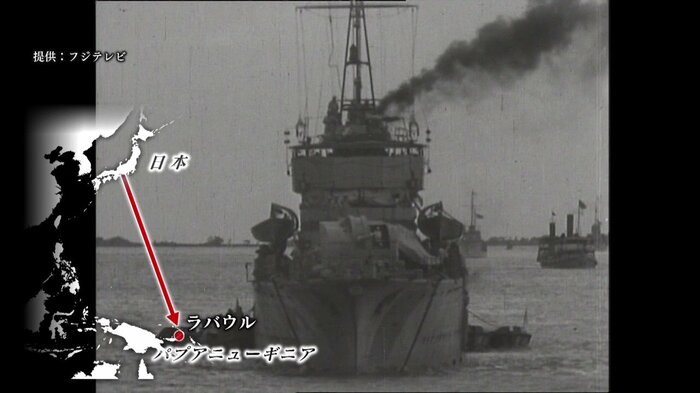

1943年4月、18歳だった川久保さんは海軍の海兵団に志願して入団。その後、陸上での戦闘を行う特別陸戦隊の水陸両用戦車の搭乗員になり、日本から約5千キロ離れた南方戦線、パプアニューギニアのラバウルに行くよう命じられる。

川久保好喜さん:

これで内地(日本本土)を見納めかということと、戦地を知らないので早く南方の部隊に着きたいという2つの複雑な気持ちはありました

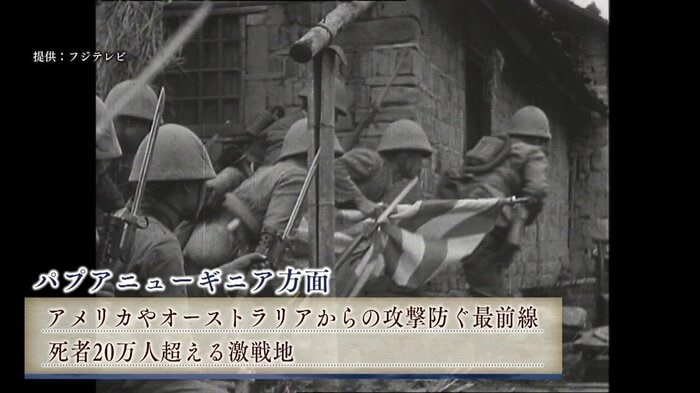

パプアニューギニア方面はアメリアやオーストラリアからの攻撃を防ぐ最前線として、多くの日本兵が投入された。死者は20万人を超えるほどの激戦地だった。

川久保さんの部隊はラバウルからカビエンに向かったが、連合軍の攻撃が激しくなり、1日に何度も空襲を受けた。

戦場での心理を川久保さんは次のように語る。

川久保好喜さん:

うちの部隊の水陸両用戦車。そこに爆弾が落ちたわけですよ。砲弾がどんどん落ちてくる。これは最期だと。このときは、弾はどんどん落ちてくるし、その時は怖いも何もそういう感情はなかった。それが人間の心理ですよ。戦場心理。敵愾心に燃えて、『なにくそ』ということで。もうひとつは、我々は内地に帰らないというひとつの諦めがあった

マラリアや栄養失調で死んでいく

南方戦線ではマラリアなどの感染症も多く、食糧不足による栄養失調も重なり、戦闘によるもの以上に多くの死者が出た。

「パパイヤの実をとってきたり、ヘビやトカゲ、コウモリ、イノシシを鉄砲でとったりしていた」と川久保さんは戦地の深刻な食糧不足を振り返る。

太平洋戦争で、海外で亡くなったとされる日本の戦没者は200万人以上にのぼり、一説では6割ほどが病気や餓死などの戦病死と言われている。

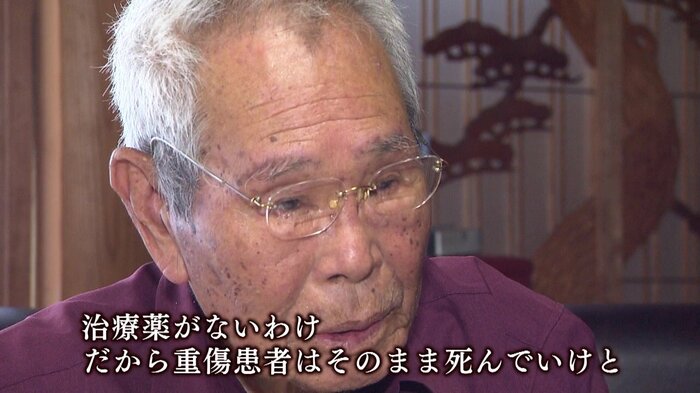

「重傷患者はそのまま死んでいけ」

過酷な環境の中、川久保さんもマラリアにかかり野戦病院へ運ばれた。その時の悲惨な光景はいまでも瞼に焼き付いているという。

川久保好喜さん:

ヨードチンキだけ。あと包帯がない。包帯がないから木の葉っぱで包帯代わり。その間からウジ虫が入って『重傷患者は治療しない。軽傷患者だけ治療する。治療薬がないわけ。だから重傷患者はそのまま死んでいけ』と。

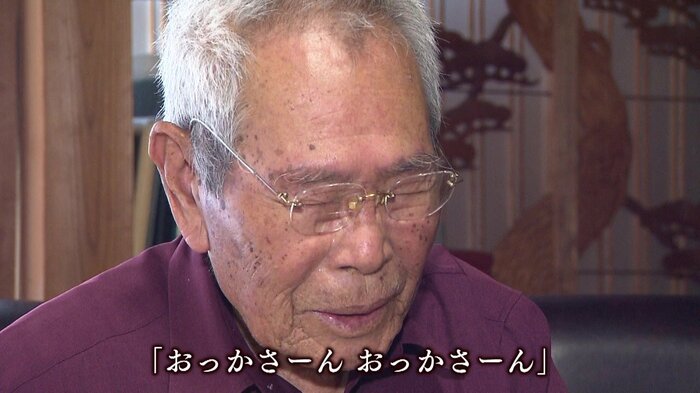

治療されず見捨てられた重症患者の声が今も川久保さんは忘れられない。

川久保好喜さん:

もう『おっかさーん、おっかさーん』と。『天皇陛下』って言う人は全然いない。『おっかさーん、おっかさーん』と…

空襲がさらに激しさを増す中、突然、上官から集合がかかる。1945年・昭和20年8月15日、日本は連合国に無条件降伏したのだ。

川久保好喜さん:

日本は負けてここで終戦になったと。それからがっかり。がっかりと内地に帰れるぞというひとつの楽しみが浮かんだ

戦没者の遺骨を収集 かつての戦地へ

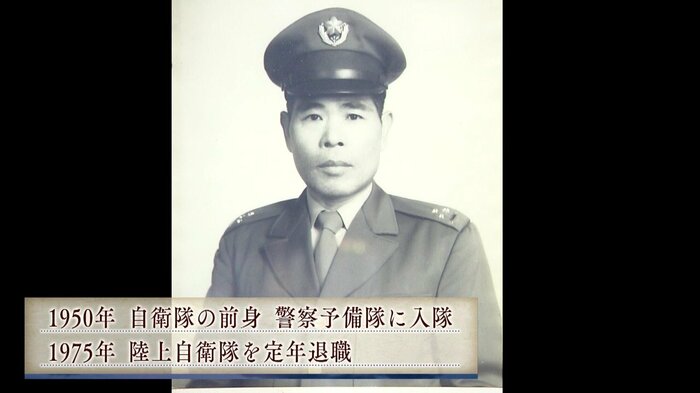

帰国から4年後の1950年、川久保さんは改めて国を守りたいという思いで、今の自衛隊の前身である警察予備隊に入隊。定年を迎えるまで、日本の国防に貢献した。

その後、戦友に誘われるなどして、当時の厚生省が進めていた残留日本兵の捜索や戦没者の遺骨収集派遣団に参加し、再びパプアニューギニアを訪れた。

川久保好喜さん:

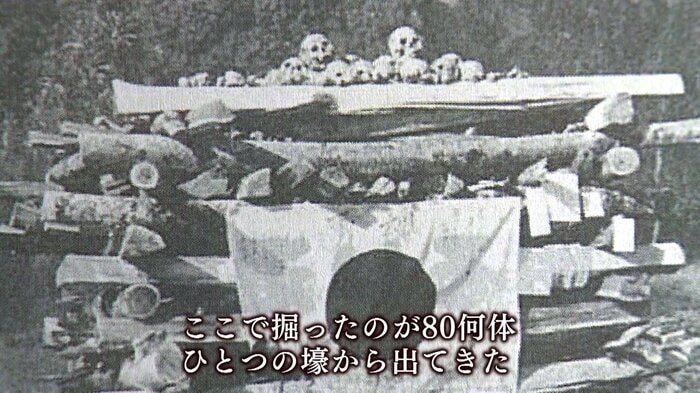

大腿骨2本を1体として、頭蓋骨1つを1体として。ここで掘ったのが80何体、ひとつの壕から出てきた

遺骨は都内にある千鳥ケ淵戦没者墓苑に納められている。川久保さんはいまも戦死した戦友を思いつつ、生きていることに喜びを感じている。

川久保好喜さん:

亡くなった人には申し訳ないけれども、こうやって生きながらえたということは個人としては喜ばないといけない。戦争するということは必ずどっちかが傷つくわけですからね。人種が違えばしきたりも違う。思想も違う。だから戦争も起きることなんだろうけれども、やっぱり争いはしたらいけない

伊万里市山代町 川久保好喜さん

1925年2月14日生まれ 2022年6月死去

(2021年取材)

(サガテレビ)