参院選、自民王国・富山に何があったのでしょうか。

堂故さんは、再選を目指し出馬した前回6年前の選挙では、国民民主党の新人との一騎打ちという構図で、27万票を獲得し、圧勝しました。

しかし、今回の選挙では、得票を大きく減らす結果となりました。

もちろん、今回は5人が立候補し、構図が違うため単純に比較はできませんが、得票を減らした要因を3つのポイントから考えてみたいと思います。

まずは今回の選挙の最大の争点となった物価高対策を巡る政策です。

自民党は、すべての国民に2万円、子どもや住民税非課税世帯の大人にはさらに2万円を追加して4万円を給付する選挙公約を先月発表しました。

しかしこれが、選挙前のばらまきだと批判を浴びました。

今回の出口調査でも、現金給付を支持した人は2割にとどまり、ほとんどが野党が掲げた消費減税を支持したことがわかっています。

そして、要因の2つ目は、去年秋の衆院選から続く、自民離れです。

政治資金パーティーを巡る裏金問題や、田畑裕明衆院議員の事務所による不適切な党員登録問題で、自民離れが進んだことが指摘されています。

党のまとめでは有権者に占める自民党員の割合は全国1位をキープているものの、一連の問題が発覚した去年末の党員の数は、前の年からおよそ10%減少したとしています。

自民党の県連や富山市連は、参院選の公示前に田畑議員を次期衆院選の公認候補となる選挙区支部長に選任しない方針を決めました。

態度をはっきりと示したことで、組織が一つになり戦いやすくなったと話す県連幹部もいますが、離れた有権者が一定数いたものと考えられます。

そして3つ目は、自民党議員によるエラーです。

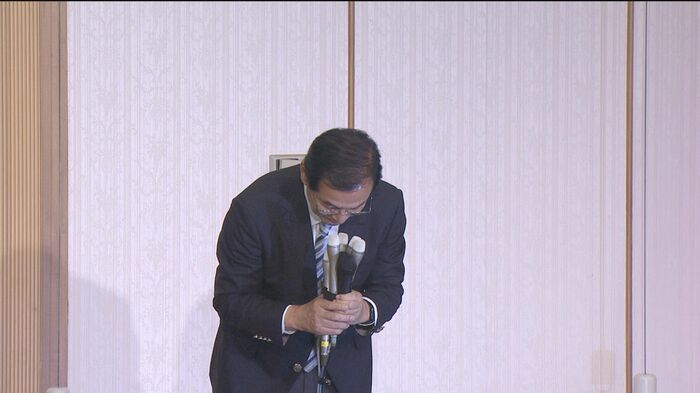

なかでも、今月8日、鶴保庸介参院議員が「運がいいことに能登で地震があった」と発言した問題は、その後、記者会見で発言を撤回しましたが、参議院の予算委員長を辞任する事態にまで発展しました。

これには、堂故さんも「とんでもない発言だと」怒りを露わにしていました。

これら3点、自民党の政策が支持を得られなかったことや所属議員による失策が自民離れに拍車をかけたものと考えられます。

堂故陣営ですが、今回の選挙は、情勢調査などで「接戦」が伝えられていたこともあって、庭田陣同様、大物弁士が続々と入りました。

まずは、選挙戦序盤で盛り上がりに欠けていた県東部で「てこ入れ」を図ろうと、小渕優子組織運動本部長を招いた演説会を開きました。

そして、公示から1週間後の10日、堂故さんとともにマイクを握ったのが、小泉進次郎農水大臣でした。

小泉大臣は、備蓄米の随意契約でコメの販売価格を引き下げた実績をPRした上で、「謙虚に言って自民党が一番マシ」だと独特の言い回しで党への支持を呼びかけていました。