子供の小学校進学をキッカケに、共働き世帯が直面する「小1の壁」。朝に預け先が見つからず、子育てと仕事の両立に悩む保護者は今も多くいる。こうした課題を解消しようと、学校を早朝に開放するなど、自治体による新たな動きも広がっている。

■ 片付け・準備・出発 を“25分”で…「小1の壁」の現実

平日の午前6時半。名古屋市内に住む・まこさん親子の朝は大忙しだ。家には、夫・小学1年のりこちゃん(6)・弟の相馬君(4)の4人で暮らしている。

まこさんは、市内で栄養士として朝から働く“ワーママ”で、りこちゃんの小学校進学を機に、夫と共働きのまこさん家族の朝は変わったという。

まこさん:

「7時半には家を出たいので、あと25分で食べさせる・片付ける・準備をする・出発する。詰め込みすぎだよ」

午前7時半には、相馬君を保育園に預けるため、家を出発する。無事に送り届けたら、今度は隣に住むおばあちゃんにりこちゃんを預け、まこさんは急いで職場へ向かう。

まこさん:

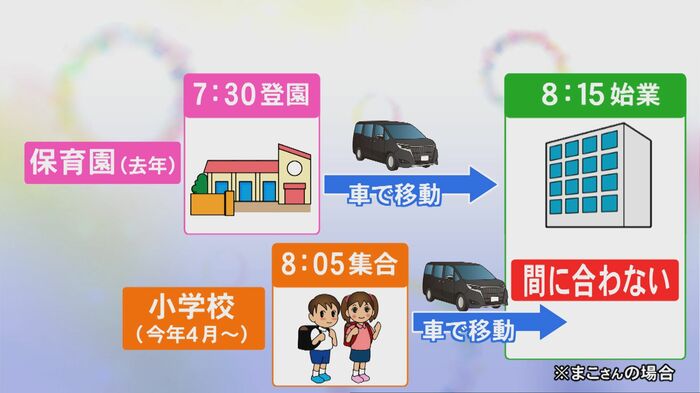

「私の出勤が、勤務開始が8時15分、娘の集合時間が8時5分なので、朝は見送ってあげられない。(りこちゃんが)保育園の時は『行ってらっしゃい』と見送ってあげれていたので、出来るなら小学校も同じようにお家から『行ってらっしゃい』と『おかえり』ができたらいいなと思うけど、なかなか難しい」

2024年までは、午前7時半からの園の早朝保育を利用していた。職場の理解はあるといいうが、分団登校の集合時間を待っていては始業時間に間に合わない。

預かる時間の違いによって、仕事と子育ての両立が難しくなる、いわゆる“小1の壁”が共働き世帯などに高く立ちはだかっている。

名古屋大学大学院の内田良教授:

「学校の子供の預かる時間が保育所に比べると短い。今までは割と午後の受け入ればかりが“小1の壁”として注目されてきたが、『早朝の受け入れをどうするか』ということが新しい議論として今話題に上がっている」

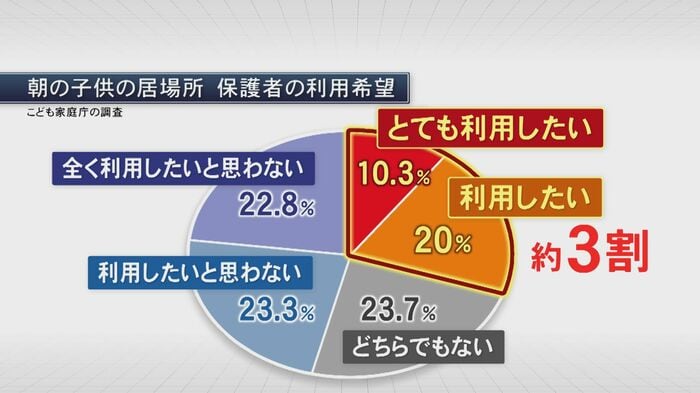

子ども家庭庁が2025年5月に発表した調査結果をみると、朝の子供の居場所について、およそ3割の保護者が「自宅以外で朝の居場所を利用したい」と回答している。

実際に、名古屋に住む子育て世帯に聞いてみると…。

1年生と年少の保護者:

「小学校に上がるタイミングで集合時間が通勤時間よりも遅くなると分かっていたので、小学校に入る1年前くらいに転職して家から近い会社に転職しました」

3年生の保護者:

「保育園だと早くて7時とか7時半に預かってくれていたけど、学校だと分団登校があるので決まった時間までは保護者が見ないといけないという点では、小学校に上がった時の壁を感じたことがあります」

保護者からは悩む声が聞かれる一方で、子供の朝の居場所作りの取り組みを実施・検討していると答えた自治体はわずか3%ほどと、取り組みが進んでいない実態が浮き彫りとなっている。

■午前7時に学校を開放する取り組み 大阪府豊中市

自治体が中心となり、朝の子供の居場所を作った例もある。

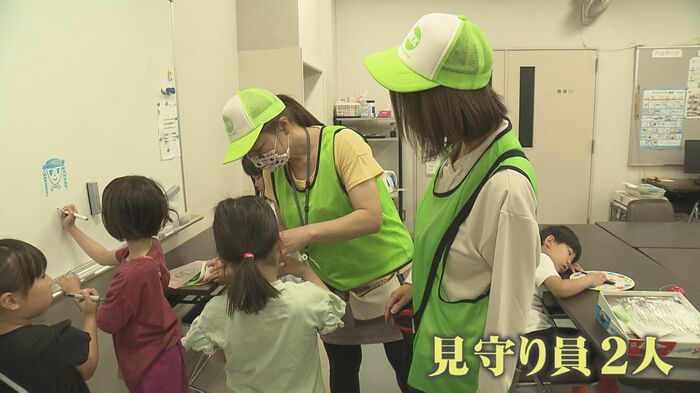

大阪府豊中市では、2024年4月から市内39校全ての小学校を対象に、午前7時に学校を開放する朝の見守り事業を始めた。事前に登録を行えば、学年問わず活用することができ、学校が始まるまでの時間、市から委託を受けた見守り員2人が子供の様子を見てくれる。

豊中市の大池小学校では、午前7時に警備員によって校門が開けられる。すると、仕事に向かう保護者が、子供を連れて次々にやってくる姿が確認できた。

2年生の保護者:

「仕事の時間の調整しなくてそのまま行けるので、あと朝の30分は大切なのですごく助かっています」

2年生の保護者:

「預け先がなくて家で一人で置いていかないといけないという所が、なかなか小学校に上がるときに難しいと思っていたので、それが解消されたのでよかったと思っています」

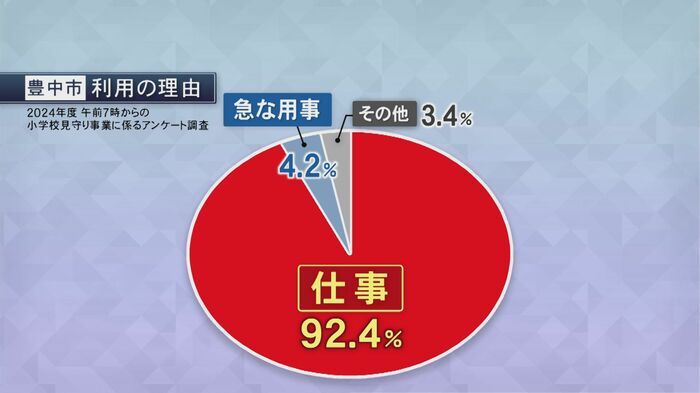

2024年に豊中市が実施したアンケートでは、朝の見守り事業を利用する学年で最も多かったのは「1年生」で、9割の保護者が仕事を理由に活用していることがわかった。

豊中市立大池小学校の沖野勝則校長:

「仕事や通勤の関係で子供よりも家を早く出ないといけない家庭が結構あって、子供を残して出ることにご不安を抱えていたことが解消されたという声を沢山聞きます。(Q教員への負担は?)全くないです。最初はトラブルがあれば学校が介入して一緒に対応しないといけないのかなという心配もあったんですけど、全くそれはなかったです」

この事業を担当するのは、学校現場ではなく、市の教育委員会の学校施設管理課だ。

豊中市教委・学校施設管理課の桑田篤志課長:

「学校現場は使いますが、この事業は我々市教委の責任において実施をする。7時に門を開けてみる施策を舵を切る以上は、行政職において責任を持つと覚悟を決めないと先に進めない」

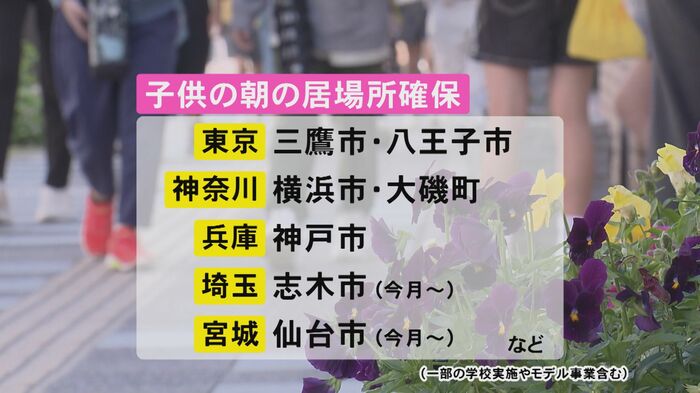

豊中市のように、早朝の学校開放を行う自治体は他にもある。東京都では三鷹市や八王子市などで、また、横浜市、神戸市、2025年6月からは仙台市で始まるなど、徐々にだが全国的な広がりをみせている。

東海地方でも愛知県大府市が市内の2校で、2学期から、平日朝7時から学校を開放し、体育館で子供を預けることができるモデル事業を開始すると発表した。市から委託を受けたシルバー人材センターが運営し、見守り員3人が見守る。

■仕事を辞めたママ「わがまま言いたい訳ではなくて…」

子供の居場所の確保で、目指す「子育てと仕事の両立」。しかし、育児に心の余裕を持てるようにと仕事を辞める選択をしたママもいる。

名古屋市在住の堀部真由美(ほりべ・まゆみ 35)さんは、1人息子で小学1年のようた君と夫の3人家族だ。

堀部真由美さん:

「元々理学療法士で新卒から12年半ぐらい働いていたが、8時45分始業で8時半前ぐらいに着くギリギリという感じでした。オンラインみたいな在宅ワークとかできなくて、必ず自分が現場に行かないといけない仕事なので」

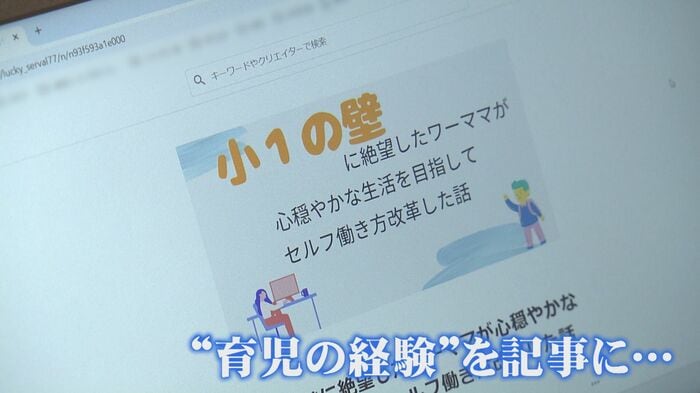

ようた君の小学校進学を前にパートで勤務していた理学療法士を辞め、現在はフリーランスとしてライターの仕事を受け持つほか、自身が育児で感じたことを記事にしている。

堀部真由美さん:

「辛くて考えるのもしんどくなってきて、連絡を取ったり、まず何のサービスがあるのか調べるのが大変でしたし、助けを求めていい相手が分からなくて、相談を誰にすればいいんだろうとか、自分が追い詰められた。すごく不安をずっと抱えていた」

堀部さんは、育児と仕事の両立で不安に押し潰されそうになり、自分と家族を守るために働き方を変える決断をした。働き方を変えた今、心に余裕ができたという。

育児で仕事を辞めるという選択肢をとったからこそ、堀部さんは「辞めなくて済む選択肢」がある社会になることを望んでいる。

堀部真由美さん:

「朝早くから安心できる所に預けられると安心して毎日を過ごせるし、働く場所や企業なども、自分の条件や希望に合ったところで働けると思う。わがままを言いたい訳ではなくて、どうにかして生活を続けていくために、仕事もしたいし、企業にも貢献したいしと思っているはずなので。親が心の余裕を持って、子供と接してあげられる状況があると、たぶん子供にとっても幸せだと思います」

2025年6月13日放送

(東海テレビ)