富山県の人口減少が想定を上回るスピードで進行している。去年4月に100万人を割り込み、この1年でさらに1万人減少して78年ぶりに98万人台となった。この現象が引き起こす人手不足は、私たちの生活に直結する深刻な課題だ。

若者流出が加速させる「労働力不足」の危機

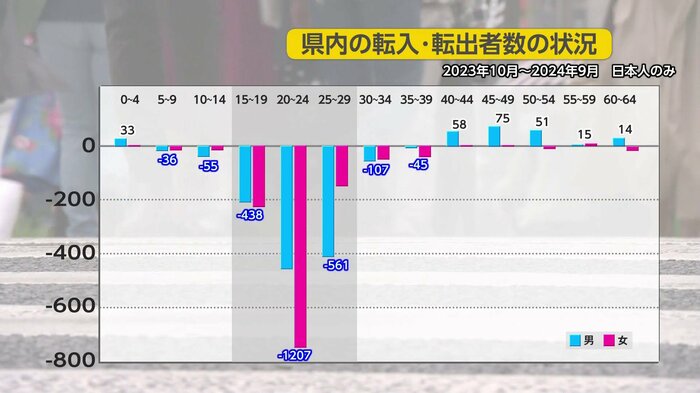

富山県の人口減少は自然減が主な要因だが、人手不足の観点で特に問題視されているのが若者の首都圏への流出である。年齢別の人口移動データを分析すると、15歳から29歳までの若い世代で転出超過が顕著になっている。

将来推計によれば、富山県の人口は35年後の2060年には66万9000人にまで減少する見込みだ。さらに深刻なのは、労働力の中核を担う15歳から64歳の生産年齢人口が、2020年の58万人から2060年には33万人にまで減少すると予測されていることだ。

エッセンシャルワーカーの不足が日常生活を脅かす

人口減少による人手不足で特に懸念されるのが、社会機能の維持に不可欠なエッセンシャルワーカーの減少である。医療、介護、福祉、物流、インフラ、行政などの職種がこれに該当する。

富山県内の有効求人倍率を見ると、建設関連では10.19倍、介護関係では4.35倍、ドライバーなどの自動車運転従事者では3.51倍と深刻な状況だ。

これまでの『当たり前』を維持するのもままならなくなっているというのが現状だ。全国的には、15年後の2040年に富山県の人口の11倍以上にあたる1100万人の労働力が不足するというシミュレーションもある。

解決の鍵を握る「省力化・省人化」と「多様な人材」

この危機的状況を打開するための二つのキーワードがある。一つは「省力化・省人化」だ。AIやロボット技術などの最先端技術を駆使して人手不足を補う取り組みが進められている。自動運転の実証実験や介護ロボットの導入、セルフレジの普及などがその例だ。

もう一つのキーワードは「多様な人材の活躍」である。富山県内では去年10月時点で1万4930人の外国人が働いており、その数は過去最多を記録している。富山に住む外国人の数も3年連続で過去最多を更新し、人口に占める割合は2.4%となっている。国全体では2050年に7%、2070年に10.8%に増加するとの推計もあり、外国人材が活躍できる環境整備が重要となる。

富山県が創出を目指す人材確保の「富山モデル」

県は先月、人材確保に関する新たな庁内組織を立ち上げ、全国に先駆けた「富山モデル」の創出を目指している。リクルートワークス研究所の古屋星斗主任研究員は、富山モデルのポイントを次のように語る。

「富山は新幹線ができたからということもあるが、東京、大都市に出てしまう若者が非常に多くなっている、これを逆にとれないか。つまり、関係人口、関係人材と呼んでいるが、県外在住の県出身者、富山での生活に縁がある魅力を感じているこういった方々とのつながりを強化して、企業の副業や兼業をベースにした新たなイノベーション創出の取り組み、地域同士の人材のサイクルの仕組みをつくれないかを考えている」

富山県は多くの若者が大都市に流出している反面、関係人材を大量に生み出しているともいえる。古屋氏は「働き手不足によって、前例がないけど猫の手も借りたい、何でもやってみようという機運が高まってきたことが、私は日本社会が30年ぶりに迎えようとしている新しい次の30年の最初のチャンスなのではないか」と話す。

人口減少社会においては、関係人材の活用や新たなテクノロジーの導入、外国人材の活躍など、あらゆる手段を組み合わせた一体的対策が求められている。富山県の挑戦は始まったばかりだ。