プレスリリース配信元:学校法人明治大学

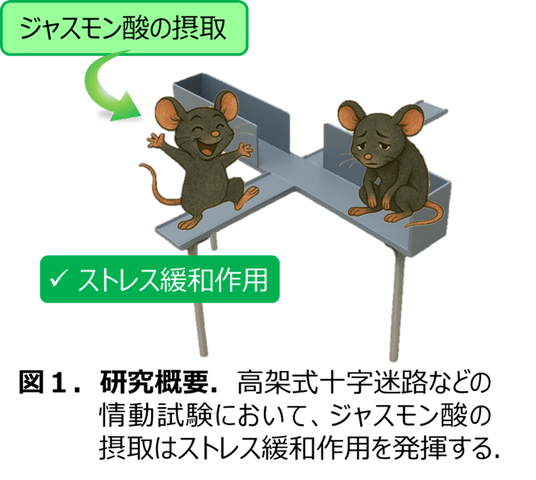

明治大学農学部 農芸化学科栄養生化学研究室 金子 賢太朗准教授と神崎 華子(大学院農学研究科博士前期課程2年)、明治大学農学部 植物制御化学研究室の瀬戸 義哉 准教授らの研究グループは、植物ホルモンであるジャスモン酸をマウスに経口摂取させることにより精神的ストレス緩和作用を発揮することを発見しました(図1)。ジャスモン酸は植物が虫害や病害に対する防御応答のために生成する物質ですが、従来の研究では植物ホルモンが動物で効果を発揮することは想定外でした。本研究成果は、植物ホルモンを介した動物と植物のコミュニケーション機構という新しい概念の提示につながることが期待されます。また本成果を展開させることにより、植物ホルモンを標的とした抗不安薬開発につながることが期待されます。また、“植物を用いた新しい食育”につなげていきたいと考えています。

本成果は2025年4月3日にSpringer Nature社の発行する国際学術誌『Scientific Reports』に掲載されました。

論文タイトル:Plant hormone jasmonic acid reduces anxiety behavior in mice

本研究は、明治大学科学技術研究所重点研究A、JST FORESTプログラム、科研費基盤研究(B)および三島海雲記念財団の一部支援を受けて実施されました。

研究の背景

植物ホルモンは、植物体内で生成されるシグナル伝達分子であり、化学的メッセンジャーとして作用することで植物の成長を調節し、生物的ストレスに対する応答を媒介することが知られています。また植物は、昆虫の食害や物理的損傷によるダメージに対して、植物ホルモンを介した独自の防御機構を持っています。植物ホルモンとしてアブシシン酸、インドール-3-酢酸(IAAまたはオーキシン)、サイトカイニン、ジベレリン酸、エチレン、ジャスモン酸、サリチル酸などが知られています。最も有名な植物ホルモンの一つであるオーキシン(インドール-3-酢酸)は1930年代にヒトの尿から発見された歴史がありました。

本研究で着目しているジャスモン酸は傷害反応において中心的な役割を果たしており、植物が傷害関連ストレスにさらされると、傷害部位で直ちにジャスモン酸が生合成され、防御応答関連遺伝子の発現が誘導されます。この応答は、傷害を受けた葉だけでなく、傷害を受けていない葉(健全な葉)でも観察されることから、傷害シグナルが植物体内で伝達されていることが示唆されます。

これまでの研究では、主に植物エストロゲンやポリフェノールといった他の植物由来の生理活性化合物に焦点が当てられ、ジャスモン酸などの植物ホルモンが動物個体において生体調節機能を発揮しているか否か、についてはほとんど報告例がありませんでした。

研究の成果

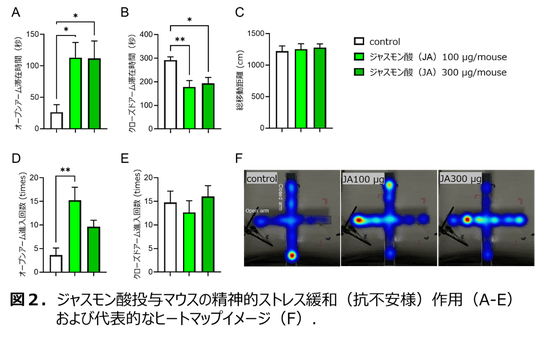

本研究では、ジャスモン酸がマウスにおいて精神的ストレス緩和作用(抗不安様作用)を発揮するかどうか、代表的な不安様行動※1(情動行動)の試験系として知られている高架式十字迷路試験(EPM)※2、オープンフィールド試験(OFT)※3、新奇環境摂食抑制試験(NSFT)※4を用いて検証しました。EPMを用いた試験ではジャスモン酸をマウスに腹腔内投与した結果、オープンアームでの滞在時間と滞在頻度を増加させることを明らかにし、ジャスモン酸には抗不安様作用があることを見出しました(図2)。さらにOFTおよびNSFTにおいても同様に、ジャスモン酸を腹腔内投与したマウスではセンターエリアでの滞在時間と滞在頻度が増加することを見出しました。さらに私たちは、ジャスモン酸をマウスに経口投与および脳室内投与することによっても高架式十字迷路試験においてオープンアームでの滞在時間が増加することを明らかにしました。したがって、私たちはマウスの不安を評価する複数の評価系を用い、ジャスモン酸が抗不安様作用を発揮することを明らかにしました。

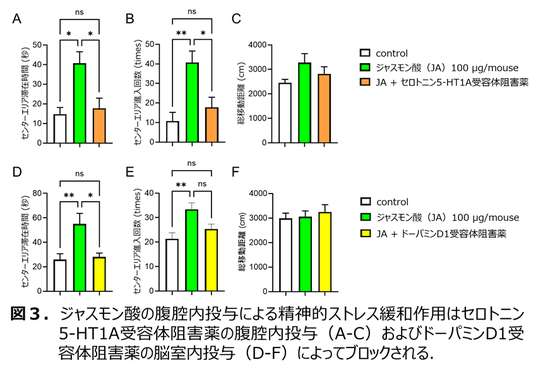

中枢神経系において情動行動制御に関わる神経伝達物質※5として、セロトニンおよびドーパミンが知られています。そこでジャスモン酸の抗不安様作用の基礎となるメカニズムを調べるため、ドーパミン系とセロトニン系に注目しました。

高選択的セロトニン5-HT1A受容体拮抗薬であるWAY100135を腹腔内投与した結果、ジャスモン酸によるセンターエリアでの滞在時間と進入回数の増加が明らかに阻害されることを確認しました。また、ドーパミンD1受容体アンタゴニストであるSCH23390をマウスの脳室内に投与することによってもジャスモン酸によるセンターエリアでの滞在時間の増加が阻害されることを見出しました。したがって、私たちはジャスモン酸による抗不安様作用は中枢のドーパミンおよびセロトニン系が関与していることを明らかにしました(図3)。

今後の展開

本研究では、マウスにジャスモン酸を経口投与し抗不安様作用が誘導されることを初めて明らかにしました。つまり、本成果は、植物ホルモンの一種であるジャスモン酸と動物の相互作用の一つのメカニズムを解明したことになります。本研究では、ヒトの調理での破砕や破断、スムージー化といった葉野菜を摂取する際の食事過程においてもジャスモン酸などの植物ホルモンが生成されているのではないかという仮説を立て検証しています。実際に市販のホウレンソウを破砕することによってジャスモン酸内生量が増大することを確認しています。実は、経口摂取された植物ホルモンが動物で生理機能を示したという報告はほとんどありません。本研究から、本来植物に作用する植物ホルモンをターゲットとした新しい抗不安薬開発戦略を提示できることが期待されます。また本研究成果を活かし、「植物×砕く」ことにフォーカスした新しい食育の実現可能性について検討を進めていきたいと考えております。さらには、本研究を含む一連の研究を更に発展させることにより、食物連鎖の下位に位置する植物性資源の持つ新しい健康機能を解明することができれば、環境負荷が低く持続生産可能な新しい機能性食品開発が可能となるものと考えています。

論文情報

雑誌名

Scientific Reports

論文タイトル

Plant hormone jasmonic acid reduces anxiety behavior in mice

著者

Hanako Kanzaki, Shiho Suzuki, Tomotaka Tabata, Taiki Suzuki, Yoshiya Seto & Kentaro Kaneko

DOI 10.1038/s41598-025-95689-1

用語説明

※1 不安様行動

無侵襲な条件下で、マウスにとって潜在的に危険を感じる環境での行動。切迫していない潜在的な危険への忌避行動を観察することでマウスの不安の程度を評価しています。ヒトの不安症状と類似点があり、市販されている抗不安薬の開発にも使用されています。しかし、ヒトが感じる不安(精神的ストレス)を完全に再現しているかどうかは立証が難しいため、一般的に不安様行動と呼ばれています。

※2 高架式十字迷路試験

マウスの不安様行動を評価する代表的な試験。迷路は高所にある2つの壁のないアーム(オープンアーム)と、2つの壁のある閉じたアーム(クローズドアーム)で構成されています。この評価系は、新しい環境において動物は壁の近くを好む(囲まれた空間に滞在する)という自然な性質を利用し、かつ、高所に対する無条件の恐怖に依存しています。オープンアームでの滞在時間が長ければ不安様行動が減少しており、短ければ不安様行動が亢進していると解釈する実験になります。

※3 オープンフィールド試験

マウスの活動量や不安様行動を評価する試験の一つ。正方形の箱の中をマウスに探索させる評価系となり、マウスが新しい環境では壁の近くを好む性質を利用しています。壁から離れた箱の中心領域(センターエリア)での滞在時間が長ければ不安様行動が減少していると解釈しています。

※4 新奇環境摂食抑制試験

オープンフィールドを利用した不安様行動を評価する試験。マウスが新しい環境(新奇環境)下でエサを探索できるかを観察しています。正方形の箱の中心にエサを置き、空腹を感じているマウスが壁から離れた箱の中心領域(センターエリア)でエサを探索できるのか、その滞在時間の長さで不安レベルを評価しています。

※5 神経伝達物質

シナプス(神経細胞間や神経細胞と他種細胞間に形成される神経活動に関わる接合部位)において、情報伝達(シグナル伝達)を媒介する物質。セロトニンやドーパミンは代表的なモノアミン神経伝達物質。セロトニンはトリプトファンから脳内で合成され、気分や不安、攻撃性、恐怖といった行動を制御しています。また、ドーパミンはチロシンを材料として合成され、幸福感、意欲、運動機能、ホルモン調節、学習などの行動の制御に関わっています。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。