踏切ではないのに、地元住民が生活道路のように線路を横断する、いわゆる「勝手踏切」。この1年で2件の死亡事故が起きた広島市のJR可部線の勝手踏切の実態を取材すると、その隠れた危険性、そして危険とわかっていても渡ってしまう理由が浮き彫りになった。

コンビニ、バス停へのショートカット

2024年4月に死亡事故が起きた広島市安佐南区のJR可部線、七軒茶屋駅の近くにある「勝手踏切」を取材すると、日中の時間帯、多くの住民が線路を渡る姿が見られた。

ここは線路の両側に人ひとりがやっと通れるほどの細い道がある。なぜ、ここを多くの住民が勝手踏切として使うかというと…

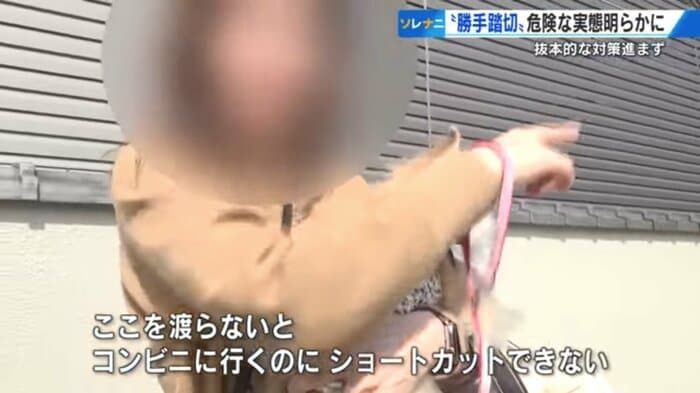

「ここを渡らないとそこのコンビニに行くのにショートカットできない」と線路を渡った人がいう。勝手踏切を渡った先には、コンビニやバス停があり、日常的に利用する場所への“最短ルート”となっているからだ。

この勝手踏切では、2024年4月に高齢の男性が列車にはねられ死亡、その半年後の10月にも可部線の別の勝手踏切で死亡事故が起きている。

現場には「危険です。立ち入らないでください」と書かれた看板が設置されているにもかかわらず、線路を渡る人の姿が絶えない。

線路を渡った人に話を聞いてみると「危険なことは認識しているが、通ってしまう」「怖いけど、右左をよく見て渡っている」という声が聞かれた。

電車が来るのがわかりにくい

住民の話を聞くと、この勝手踏切特有の危険性もあることがわかる。

勝手踏切を使わないという女性は「見たらわかるように、ブロック塀で左から電車が来るのが見えない」と語る。

画面左から来る列車はブロック塀で死角となり、直前まで接近に気づく事ができない。また、離れたところにある踏切の警報音も聞こえにくい。

勝手踏切廃止には住民の同意も必要

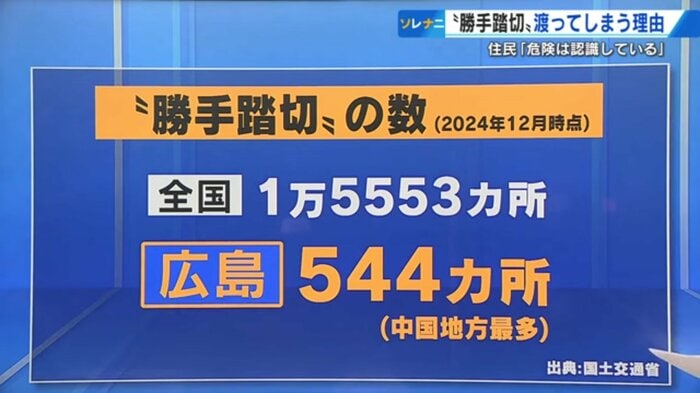

取材した竹内研二記者によると、国交省の調べで2024年12月時点の全国の勝手踏切の数は1万5553カ所。広島県は544カ所で中国地方では最多だ。

4年前の調査から全国的には1割、広島では2割程度と若干減ってはいるものの、抜本的な対策は進んでいないのが現状だ。対策が進まない理由には、勝手踏切ができた経緯に関係があるようだ。

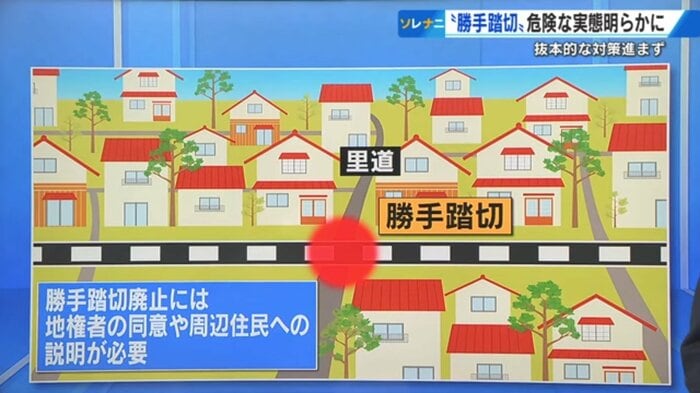

古くからあった生活道路は「里道(りどう)」と呼ばれるが、ここに、あとから線路が敷かれて交差したところが、勝手踏切となったケースが多い。そのため、勝手踏切の廃止には、土地の権利者との交渉や周辺住民の同意が必要となる。

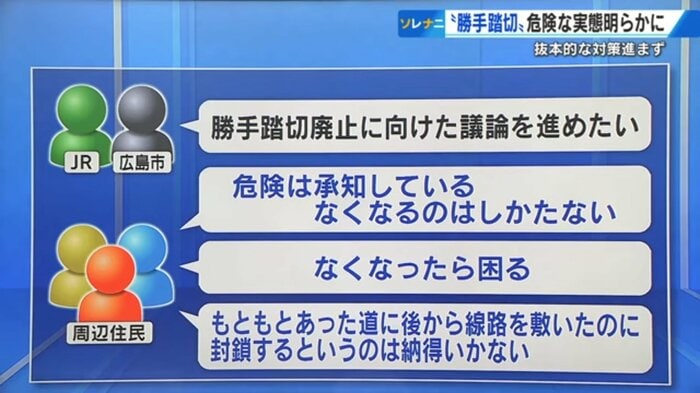

国交省は立体交差以外の新たな踏切の設置を原則、認めていないほか、線路を渡ることは「鉄道営業法」で禁止されており、JRと広島市は、住民らと勝手踏切の封鎖に向けた議論を進めたいとしている。

しかし、住民に話を聞くと「危険は承知。なくなるのは仕方ない」という声がある一方で、「なくなったら困る」「もともとあった道にあとから線路を敷いたのに、封鎖するというのは納得いかない」と話す人もいた。

安全対策と住民の利便性をどう調整するか、丁寧な話し合いによる解決が求められている。

(テレビ新広島)