色をつけた粘土を練り上げ、表と裏が同じ模様の焼き物に仕上げる全国でも珍しい「練上げ技法」。この技法を極めた女性陶芸家が生み出す作品には、多彩な色の粘土が織りなす他に類を見ない魅力がある。

手間を惜しまない「練上げ技法」

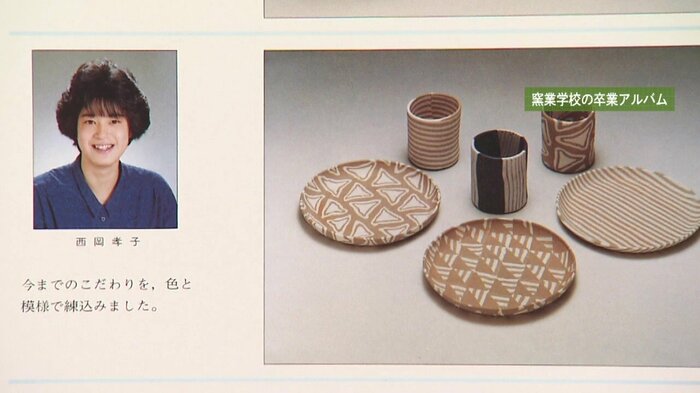

「練上げ技法」で作品を作り続けているのは佐賀市の陶芸家、西岡孝子さん(58)。

土をこねること三十数年。佐賀市に開いた「八戸窯(やえがま)」で、西岡さんは毎日工房に入り、年間数百点の作品を生み出している。

西岡さんが極めた「練上げ技法」。全国でも珍しく、“気が遠くなる”くらい手間がかかるため陶芸家が敬遠する技法とも言われている。

その「練上げ技法」とは一体どのようなものなのか。西岡さんは特別に工房での作業を見せてくれた。

“色つき粘土”をミリ単位で加工

この技法では「顔料」が命だと西岡さんは言う。

顔料を使って色つきの粘土を作る。要する時間は約1時間。表面だけではないため普通の何十倍もの顔料を使う。

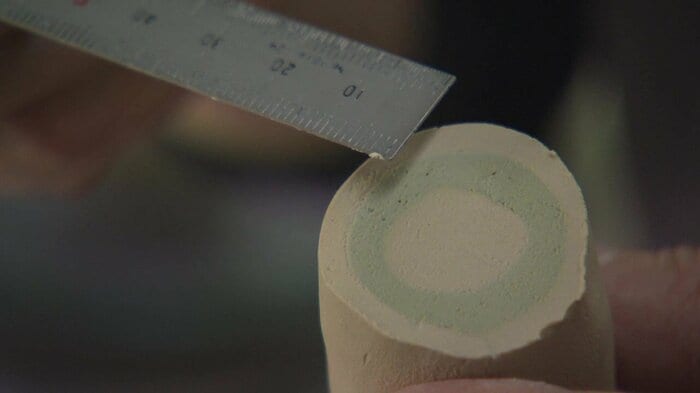

顔料が馴染むまで3カ月待ち、ようやく作品の肝となる模様作りに入る。今回は、練上げ技法では基本となる“丸”を作ってもらった。色の違う粘土を巻いて模様を作っていく。

取材記者が試しに作らせてもらったものと比べると、当然のことながらその出来の違いは歴然。西岡さんはミリ単位で粘土の色を組み合わせて緻密な模様を作っていく。

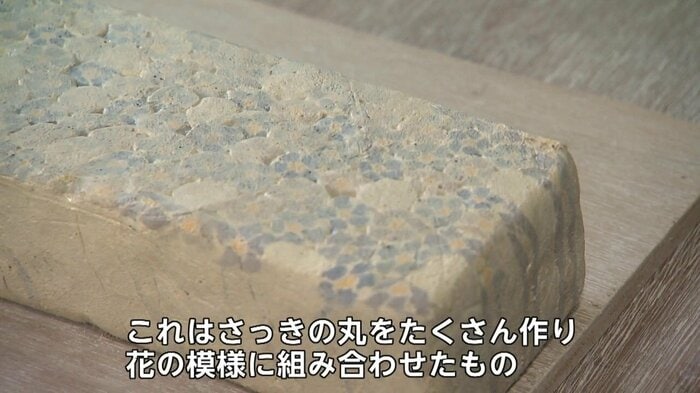

このような粘土の“丸”を数多く作り、花の模様に組み合わせ3カ月ほど寝かせる。

機が熟し、この粘土を切り出すその時が「練上げ技法」の極意を見ることができる瞬間だ。

表と裏に“同じ模様”を作りだす

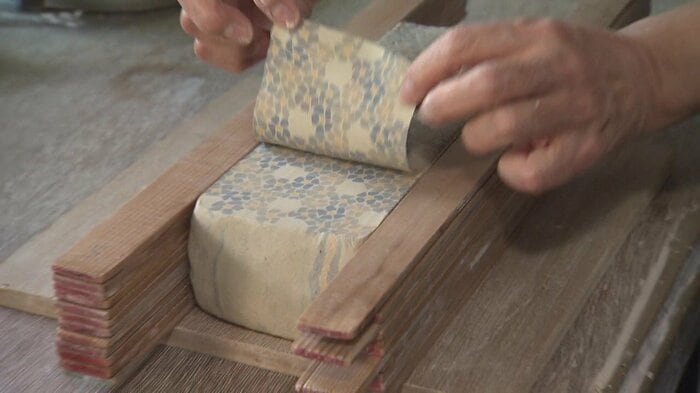

長方形の棒状の粘土。その表面を薄く切り取っていくと、粘土の多彩な色が織りなす花の模様が姿を現した。

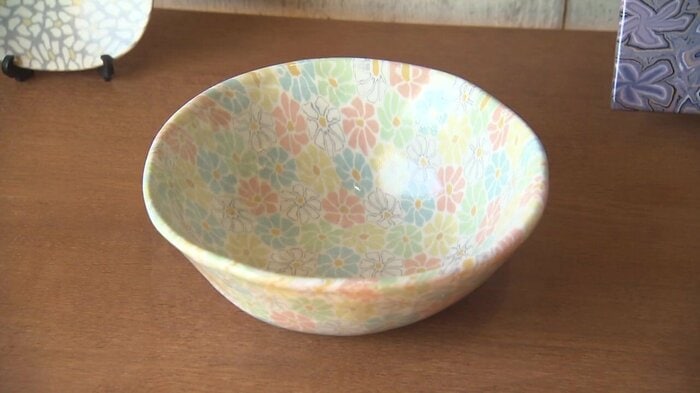

この切り出した粘土を丁寧に整えて成形し、作品を作り上げていく。色のついた粘土を重ね合わせたり巻いたりして表と裏に同じ模様を作り出すのが「練上げ技法」の最大の魅力だ。

一般的なろくろの作品は通常1カ月ほどかかるというが、練上げでは色や模様が土に馴染む時間が必要なため約6カ月かけてようやく完成する。

“気が遠くなる”くらい手間がかかるため、陶芸家から敬遠される技法というのもうなずける。

他に類を見ない作品の魅力

練上げ技法を極めた西岡さんは様々な作品を制作。他に類を見ないその魅力に取りつかれたファンも多い。

料理に彩りを添えるため西岡さんの作品にこだわっている飲食店もある。

むとう店主 武藤孝志さん:

(八戸窯の西岡さんの作品は)女性に喜ばれますし、店をする時に彼女のお皿を使いたかった

「使い勝手がいいような、飲み口にしても飲みやすいような、テーブルに置いても楽しめて使えるオールマイティな器作りを目指しています」と西岡さんは語る。

多様なニーズに応じた作品作りも西岡さんの「八戸窯」の魅力のひとつだ。

練上げ技法との出会いは「ぐい吞み」

西岡さんが練上げ技法に出会ったのは、窯業学校に入学したばかりの頃。有田陶器市で買った「ぐい呑み」がきっかけだった。

「たくさん(の作品が)陶器市にある中で、これに出会えたのはすごくラッキーだった」と西岡さんは当時を思い出しながら語る。

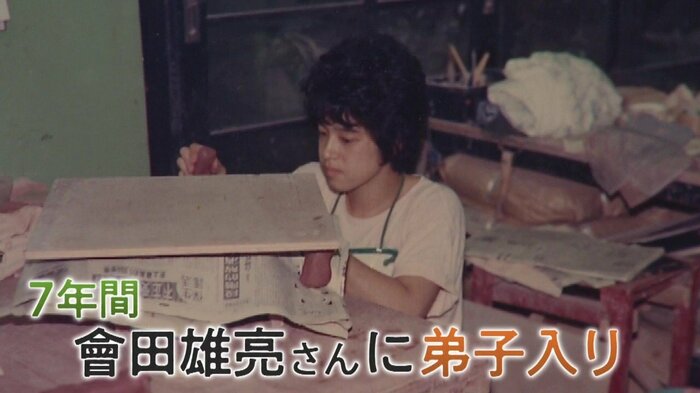

練上げの魅力に惹かれ、のめり込んでいった西岡さんは、練上げの代表的陶芸家・山梨県の會田雄亮さんに7年間弟子入りする。

その後、「八戸窯」を開き独立し、30年間にわたり作品を作り続けてきた。

練上げ技法は、陶芸家の企業秘密のためか、ほとんど公開されていないが、西岡さんは「真似されてもそれ以上のことをやればいいと思っている」と話す。

八戸窯 西岡孝子さん:

この技法をもっといろいろな人に知ってほしい。器を見ただけで八戸窯・西岡の作品とわかってもらえるところまでいきたいと思っています

(サガテレビ)