障がいのあるなしに関わらず、ともに学ぶ「インクルーシブ教育」への関心が高まっている。

ともに学ぶ現場を見つめた。

注目される「インクルーシブ教育」 現場を見つめる

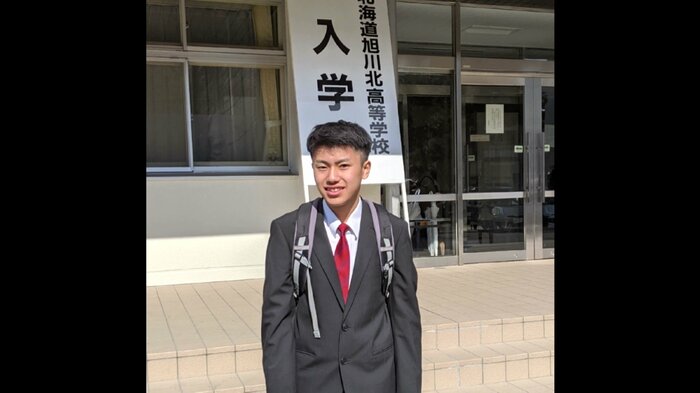

2024年10月、旭川市。

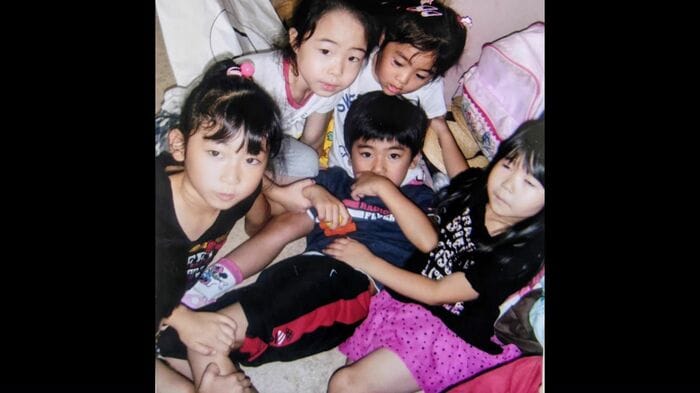

少し緊張した様子の平田和毅さん。みんなは「カズ」と呼ぶ。

カズを囲んでいるのは、中学の同級生たちだ。

重度の知的障がいと自閉症があるカズ。

中学の3年間、普通学級で仲間とともに学んだ。

障がいのあるなしに関わらず、ともに学ぶ「インクルーシブ教育」について考える集会に登壇した。

「平田和毅です。よろしくお願いします」

「カズって面白いんだ、カズってこうなんだって知るきっかけがたくさんあって、一緒のクラスになって知ることができた」

一緒に過ごした時間がもたらしたもの

5歳のころ、カズは障がいのある子を対象にした幼稚園と、地域の幼稚園の両方に通っていた。

ある日、両親はカズの行動に衝撃を受けた。

「絵カードでその日に行く幼稚園を指し示して、きょうはこっち、あしたはあっちという形でやっていたが、和毅が地域の幼稚園の絵カードを私たちの方に持ってきて、『こっちに行きたい』と意思を示した」(和毅さんの父親)

地域の幼稚園に通ううちに、カズの表情に変化が出てきた。

「すごく楽しそうだった」(和毅さんの父親)

小学校は特別支援学級に通ったが、両親は中学校では普通学級で学ぶことで地域との交流を持ってほしいと考えた。

しかし、入学前に教育委員会からこう伝えられた。

「和毅くんのような障がい特性のある子は、配慮を提供できない。彼のような特性のある子は、特別支援学校に行って、しっかりとした個別のニーズに基づいた支援、もしくは指導を受けることが大切だと」(和毅さんの父親)

学校側にも戸惑いがあった。

担任を務めた曽我部昌広さんはこう振り返る。

「入学前は会議も何度かあり、ムリだろうとか、大変なことになるという否定的な意見が大半だった。(自分も)どうなるのかなと思っていたが、同じ生徒としてやっていこうという気持ちだった」(担任の曽我部 先生)

初めは行動に戸惑ったものの、クラスメイトは次第に理解を深めていった。

「ペンを机に並べたり、授業中に立ち上がったり、歌いだしたりとか。通常では起こらないことをどうするか考えることが多くなった。一緒にいる中で、障がい特性でできないことや、カズでもできることなんだな、など毎日一緒に生活する中で見極めていった」(曽我部 先生)

カズの変化

ともに学ぶうちに、カズにも変化が出てきた。

1年生の時には感情を見せることが少なかったものの、年々、表情が豊かになっていった。

修学旅行にも一緒に行くことができた。

卒業間近には、普通高校進学を希望する和毅さんに、友達が面接試験の練習を買って出た。

結果は見事、合格だった。

3年間同じクラスで過ごした、大学2年生の狩野はなさん。

教師を目指し、教育大学で「インクルーシブ教育」を学んでいる。

「カズと過ごした貴重な経験を生かし、自分が教師になって、それを広めることができたら、いい社会になると思った」(和毅さんの同級生・狩野はなさん)

インクルーシブ教育の意義

狩野さんを指導する戸田竜也准教授は、インクルーシブ教育は障がいのある子だけでなく、ヤングケアラーなど多様な背景のある子にとっても大切だと語る。

「障がいのある子を含む学校、学級というのは、結果として『誰にとっても安心する居場所』と考えている」(北海道教育大学釧路校・戸田 竜也 准教授)

一方で、現場には教員の数や予算が不足しているという課題もある。

「学校の先生や学校に半ば丸投げのような状況で進められている」(戸田 准教授)

20歳の節目に

1月12日、カズを訪ねてくれたのは、担任だった曽我部さんだった。

「成人おめでとう!」(曽我部 先生)

この日、成人を祝う集いが開かれた。

お祝いのために駆けつけた先生が、久しぶりにネクタイも締めてあげる。

そして──。

卒業後は別々の道に進んだカズと仲間たち。

ともに過ごした3年間のつながりは、今も続いている。

「静かな時に(整髪料が気になり)シャワー入ります、まだよと言ったから、面白かったです。昔に戻ったみたいで」(狩野さん)

その夜、中学の同期会が開かれた。

カズが乾杯の発声を務めた。

「乾杯」(和毅さん)

「まてまて!」(みんな)

「乾杯~!」(和毅さん)

ともに学ぶことで、子どもたちはどう変化するのか。

20歳を迎えた若者たちの表情が、その答えを教えてくれる。