「買い物」の在り方に大きな変化が起きている。

ここ数年で急成長しているのが、「ネットスーパー」の市場。企業の参入も相次ぐ中、大阪にある大型倉庫にメディアとして初潜入。

取材によって“買い物”文化が抱える大きな課題が見えてきた。

■【動画で見る】食料品アクセス困難人口900万人!”買い物弱者”救う「ネットスーパー」の巨大倉庫にメディア初潜入

■重たいペットボトルも「ネットスーパー」なら楽々

滋賀県や兵庫県などに展開するスーパー「平和堂」。毎日のようにする買い物って意外と大変ですよね。

買い物客:お茶とコーヒーと豚。1人で買い物するときは、極力量が少ないときに、重たいものを買う。近いんですけどやっぱり重たいですよね、ペットボトル。

そんな悩みを解消すべく、こちらの店舗でスタートしたのが「ネットスーパー」だ。

平和堂ネットスーパー担当 葛田達哉さん:先月からこちらの店舗でもネットスーパーのサービスを開始いたしました。

ほしい商品をスマホアプリやウェブサイトから、昼12時までに注文すると、夕方には自宅に届けてくれる。まとめ買いなどによる割引はないが、商品価格は店舗で買うのとほぼ同じで、購入金額によって配送料が変わるということだ。

■コロナをきっかけに広がった「ネットスーパー」

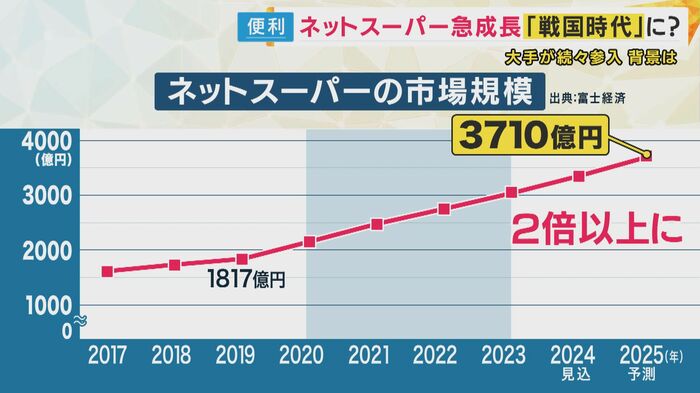

新型コロナをきっかけに認知が広がったネットスーパー。

その市場規模は拡大を続け、予測も含めると、コロナ禍前より2倍以上となっている。

平和堂ネットスーパー担当 葛田達哉さん:非常に多いのが飲料。もしくはトイレットペーパーなどの大きなもの。あとお米。重たいものの注文が多く入っております。今後ほかのエリアにも広げていきたいと思っています。

そんなネットスーパー業界には現在、大手企業が次々と参入。まさに“戦国時代”が到来している。

流通経済研究所 池田満寿次上席研究員:ネットスーパーをやらないと他社に(お客さんを)取られてしまう。そういったリスクも意識しながら、他社も参入するので、自分たちもネットスーパーに参入しないといけない。

■甲子園球場約1.5個分「楽天マート」の巨大倉庫

関西にも大手企業によるネットスーパーの巨大施設がある。メディア初公開の施設に潜入した。

楽天マート株式会社 荒木淳シニアマネージャー:こちらが常温商品を保管している自動倉庫になります。

天井まで積み上げられた無数のコンテナ。ここはネットスーパー「楽天マート」の茨木倉庫。広さは延べ5万8000平方メートルで、甲子園球場のおよそ1.5個分だ。

(Q.在庫はどれぐらいあるんですか?)

楽天マート株式会社 荒木淳シニアマネージャー:在庫量に関しては非公表になるのですが、(1日の)出荷はスーパーマーケット35店舗分の規模。

2024年9月からサービスを開始し、アプリなどから約1万4000点の商品を購入できる「楽天マート」。

その倉庫には常温の商品はもちろん、卵や果物、肉などの生鮮食品もある。通常のネット通販とは異なり、商品の鮮度が求められますが、一体、どのように管理されているのだろうか。

楽天マート株式会社 荒木淳シニアマネージャー:こちらが要冷の出荷エリアです。お客さんの注文を受けたデータがAGVという機械に飛んできまして、AGVが自動で商品を取りに行きます。

商品の管理から発送までほとんどの作業は「自動」。商品を入れるコンテナの組み立ても、商品を運ぶのも、仕分けるのも自動。約1キロの距離を縦横無尽に商品が動き回る。注文した人の元に商品が届く時間は、なんと最短5時間だ。

楽天マート株式会社 荒木淳シニアマネージャー:スーパーマーケットですと陳列という概念があるので、在庫数も限られてくるんですけど、我々倉庫型で高さを利用して、全部データ管理することで、中身が見えなくても大量の在庫を保管できます。

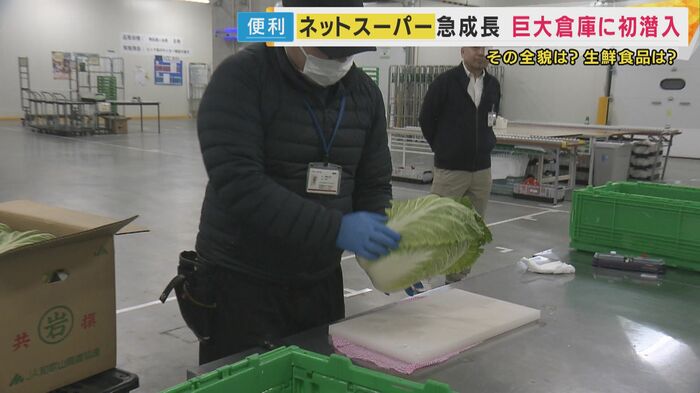

■生鮮食品は手作業や目視確認もしながら管理

肝心の生鮮食品はどのように取り扱われているのか、「要冷庫ゾーン」へ行ってみると…。

白菜のカットは意外にも手作業。届いた野菜をカットして、消費期限などを管理。さらに、担当者が商品の状態を目視で確認していた。

ただ、鮮魚については、肉と比べても消費期限が短く、緻密な管理が必要なことから現段階では、取り扱っていないということだ。

楽天マート株式会社 荒木淳シニアマネージャー:お客さんが直接手に取らない商品ですので、我々が責任をもってピックするのが大事かなと考えています。

一方、2024年問題などの影響で、配送コストが増加傾向にある中、ネットスーパー業界は簡単にもうけがでる業界ではないともいわれている。

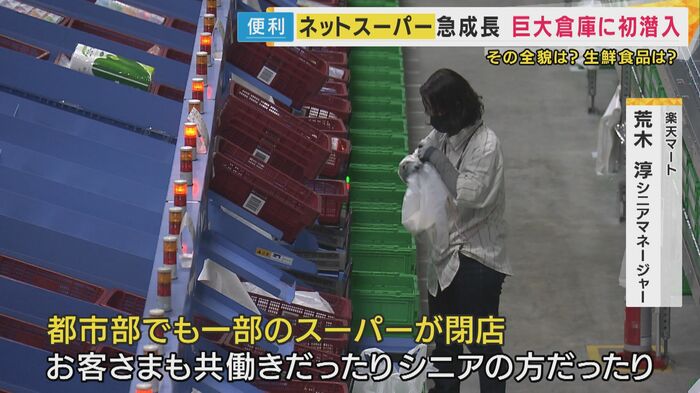

それでも各社が大規模な投資を続ける背景には、「買い物」のあり方そのものへの危機感がある。

楽天マート株式会社 荒木淳シニアマネージャー:都市部でも一部のスーパーで閉店されたりしているところがあって、お客様も共働きだったりシニアの方だったりというところで、スーパーマーケットの方も多様化していかなければならない。

■「ネットスーパー」変化する顧客を早いうちに囲い込む狙いか

スーパーの閉店や、高齢化の影響もあり、徒歩での買い物が不便となる「食料品アクセス困難人口」は全国で900万人を超えていて(推計)、今後も増えるとみられている(2020年・農林水産政策研究所による) 。

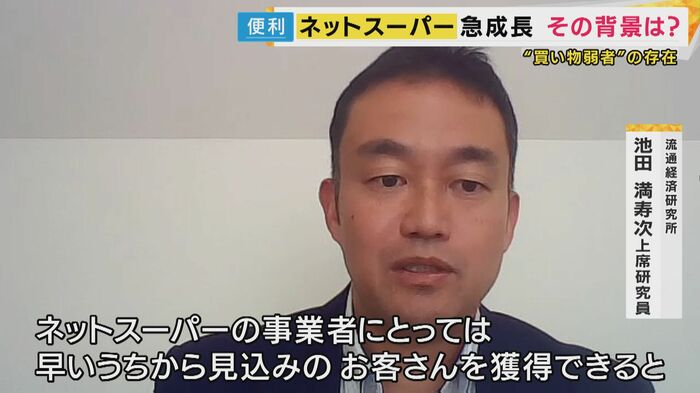

専門家は、こうした“買い物弱者”たちの囲い込みがネットスーパー側の狙いのひとつだと指摘する。

流通経済研究所 池田満寿次上席研究員:ネットスーパーの事業者にとっては、早いうちから見込みのお客さんを獲得できていると、長い期間にわたってリピーターになってくれるチャンスもあったりするので、中高年のうち、60代あたりから顧客化したいと考えているスーパーは多いのかなと見ています。

「買い物」の在り方が変化する中で、「ネットスーパー」はその主流になるのだろうか。

■ネットスーパー増加の背景に“買い物弱者”の存在

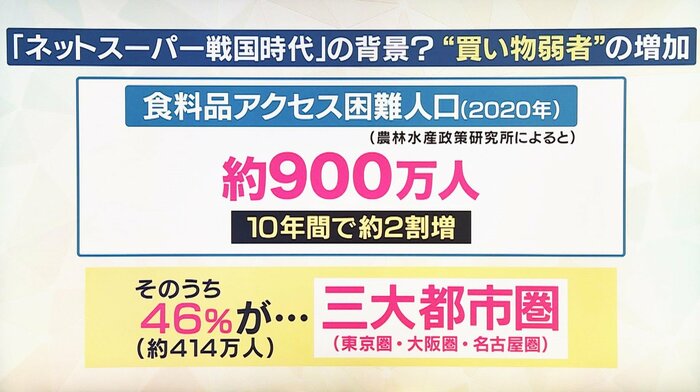

ネットスーパーが増えている背景として、“買い物弱者”の増加があげられる。その指標となるのが「食料品アクセス困難人口」だ。

「食料品アクセス困難人口」とは店舗まで500メートル以上離れた場所に住んでいて、かつ自動車利用が困難な65歳以上の高齢者の方の数。

その数約900万人(2020年・農林水産政策研究所による)。10年間で約2割増えています。 そのうちの46パーセントが東京・大阪・名古屋などの三大都市圏の方ということで、過疎地や高齢化地域だけの問題ではない。

関西テレビ 神崎博報道デスク:都会の真ん中の人口がすごく減っていた時期があり、家賃が高額になっていて比較的価格帯の低いスーパーなどは家賃に耐えきれなくて閉店に追い込まれたりする状況がある。この先、どんどん都心部のスーパーがなくなっていく状況は加速するんじゃないかとみられます。

ネットスーパーはこれからも増えていくのだろうか。

大阪大学大学院 安田洋祐教授:今いろんな業者が参入していて、一時的に過当競争かなという感じはしなくはないです。恐らく狙いとして、需要面では買い物弱者が今後増えていくだろうと。

大阪大学大学院 安田洋祐教授:供給面に関していうと、足元では輸送費の高騰とかありますが、例えばいま人がやっている野菜の切断や確認は機械に置き換わるかもしれませんし、長い目で見ると輸送自体も無人運転とか進むかもしれない。そうすれば長い目で見ると供給面のコストも下がるかもしれないです。

大阪大学大学院 安田洋祐教授:そういった形で将来性のあるビジネスに、いろんな業者がいま参入している状況だと思います。

私達の買い物のあり方はこれから大きく変わっていきそうだ 。

(関西テレビ「newsランナー」 2025年2月18日放送)