2月、視覚障害者の団体、不動産会社や日本橋のまちづくり団体を中心に日本橋の街全体を使った“視覚障害者用歩行支援ツールの実証実験”が行われた。

実証実験には、ツールの開発メーカー8社と11人の視覚障害をもつ参加者らが参加した。日本橋で初めて行われた取り組みの裏側とICTを活用したツールの可能性や課題を見ていく。

「信号横断は命がけ」死亡事故がきっかけで…

今回の実験のきっかけを作ったのは、視覚障害者の団体「視覚障害者信号機横断プロジェクト(代表:谷田妙子氏)」だった。

プロジェクトの広がりの一つのきっかけになっているのが、2018年に起きた東京・豊島区駒込の事故だ。

通勤中に横断歩道を渡っていた視覚障害者の男性が、車にはねられて死亡した。事故が起きたのは早朝、「音のなる信号機」が設置されていたものの、近隣住民への配慮からその時間帯は音が止められていた。

こうした問題に関心をもつ視覚障害者や支援者などが参加したオンラインサロンは、コロナ禍の2020年に始まった。20名程度で始まったオンラインサロンの輪はみるみる広がり、今では50~80名が参加するまでになった。

「信号横断は命がけで怖い」「なぜ問題が解決されないのか」など抱えていた、それぞれの疑問や怒り、悲しみがサロンを通して共感し合い、運動につながっていった。

サロンでは当事者同士で情報を共有し、まとめた要望書を行政や警察に提出するほか、信号機メーカーとも意見を交換する。

そんな「視覚障害者信号機横断プロジェクト」が今回、 不動産会社や日本橋のまちづくり団体、メーカー8社や大学の研究室を巻き込んで今回の実証実験に至った。

不動産会社が協力「街歩きをもっと楽しいものに」

会場は、日本橋の一区画。これだけの規模での実証実験は、まれなケースだ。 大規模での開催が実現した背景には、不動産会社の協力がある。

不動産会社の協力で多く施設を活用でき、公共トイレや横断歩道、エレベーター、お土産ショップ、レストランなど街に点在する様々な障害を一つのコースにつないでリアルな「街歩き」のシチュエーションを作り出した。

不動産会社の担当者は、理由について「『街歩きをもっと楽しいものに』との思いから、不動産施設の提供などの協力に至った」と話す。

多種多様な歩行支援ツール

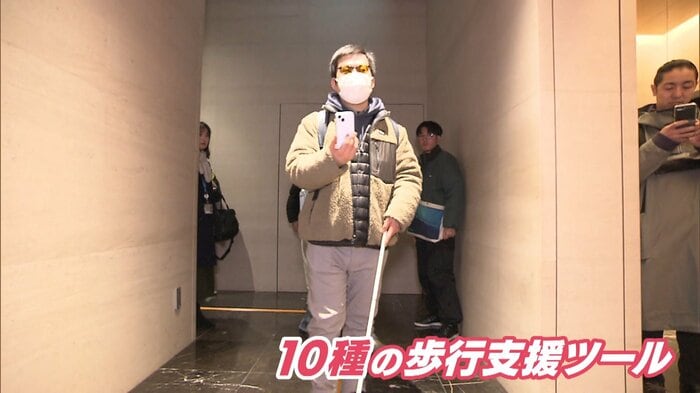

参加した歩行支援ツールのメーカー8社は、街歩きを音声ガイドで支えるアプリや足に装着して道案内するデバイス、 点字ブロックに貼り付けられたQRコードをスマホで読み取り、 目的地まで音声誘導するシステムなどそれぞれの切り口でツールを開発している。

今回の実験では、コースの中で視覚障害者が ツールを単体で、または組み合わせて利用し、 それぞれの使い心地や安全性などについて評価を行った。

今回実験したツールのいくつかを紹介する。

(1)あしらせ(株式会社Ashirase)

両足の靴に装着し、振動で道案内をするデバイス。GPS(衛星利用測位システム)とセンサーで体の向きを把握し、目的地へと案内する。

(2)アイコサポート (株式会社プライムアシスタンス)

スマホアプリを通して、オペレーターが遠隔で歩行をサポートする。オペレーターがスマホのカメラや位置情報から周囲の状況を把握し、音声でサポートする。看板・標識や値札の読み取りなどが1人で可能になるほか、点字ブロックや音響式信号などの既存のバリアフリー設備がないエリアでの歩行を実現する。

(3)shikAI ~シカイ~(リンクス株式会社)

スマホカメラで点字ブロックに貼り付けたQRコードを読み取ると目的地への移動ルートを音声で案内してくれる。都内の地下鉄駅構内で導入されていて、ホームから出口までの経路を案内している。

(4)アイナビ(株式会社コンピュータサイエンス研究所)

今回の実験最大のテーマ「信号機横断」に向き合うアプリ。スマホカメラを活用し、AIが歩行者信号の色を判別。音声で歩行者に知らせるほか、障害物を知らせる機能や目的地までの経路を案内する機能もある。

「1人でできること」増やして心的負担削減へ

実験後のフィードバックでは、ツールを使用した視覚障害者やツールの開発担当者、大学教授などがひざを突き合わせ、車座対話を行った。

参加者からは 「GPSの精度に課題を感じた。少しでもずれていたら、車道に出てしまう危険がある」 「案内の頻度が少なく、遅いと感じた。歩くスピードを落とす必要がある」 「(AIによる歩行者用信号の色識別で)青点滅を「よし」としていた。これは危ないと感じた」 「途中でGPSが切れてしまうことがあり、もし一人でいたら途方に暮れていたと思う」 などの声が上がった。

視覚障害者が街を歩く際、これまでは、点字ブロックや音の鳴る信号機を頼りに普段から歩き慣れた道を選ぶ必要があり、買い物などの際は介助者を頼ったり、店員に依頼して商品を説明してもらったりする必要があったが、これらのアプリの登場によって、視覚障害者が「1人でできること」の幅が広がり、 人に頼る心的負担を軽減される。ツールの登場で「街歩き」は、より楽しいものになるだろう。

一方で、今回のツールには、スマートフォンのカメラやGPSを活用するものが多かったが、 アプリケーションの立ち上げ作業やバグや不具合から復旧する作業などの必要がでてくる。

彼らが使用するアプリは、音声読み上げ機能や、スワイプ、ダブルタップといった簡単なタッチ操作で操作できるよう工夫されているが、GPSの不具合などトラブルが起きたときのリカバリー操作には困難も伴いそうだ。

また、アプリには安定性の面でも課題がある。

実験中、危険を管理するスタッフが、 視覚障害者がフェンスに当たりそうになるのを制止する場面やアプリのトラブルを開発担当者が確かめ、立ち上げる場面がみられた。 「アプリの不調が事故につながった」なんてことは絶対に避けなければならない。

ツール活用で「ひとつなぎの歩行支援」

まだ課題もあるが、ICTを活用した歩行支援ツールは、既存のバリアフリー設備の「断絶」を「つなぐ」効果があるといわれている。

既存のバリアフリー設備、例えば点字ブロックは、歩道から店舗の敷地に入る「境目」などで設備が途切れてしまうことがある。当事者からすれば、急にはしごを外されるような事態。

点字ブロックを設置する「地面」管轄の違いによるもので、バリアフリーにおける大きな課題だった。こうした課題に対して、今回の実験で登場したツールを活用すればどうなるか。

例えば、点字ブロックが途切れた先での歩行をオペレーターが支援することで、「境目」にとらわれない「ひとつなぎ」の歩行支援が可能になる。

ツールと既存のバリアフリー設備を組み合わせることで、安心して楽しく歩くことができる場所が格段に広がることが期待される。

当事者たちの輪がきっかけとなり、多くのツールが集まったこの実証実験。恐怖を乗り越え「楽しい街歩き」を実現すべく、当事者たちとツール開発者たちの試みは続く…。

【取材・執筆:フジテレビニュース制作部 頃安悠希】