東日本大震災から14年、甚大な被害を受け、苦闘の中で復興を進めてきた宮城・気仙沼市。

同市にある株式会社気仙沼商会は、震災復興においても重要な役割を果たしてきた。

ガソリンなどを販売するサービスステーション事業を展開し、地元の“エネルギー源”として人々に貢献してきた気仙沼商会は、震災復興の過程で「生活者の多様なニーズに対応できる『よろずやのような拠点が必要』だ」と痛感した。

そこで、気仙沼市を中心に地域の生活支援拠点づくりを進める気仙沼商会と、「スマートよろずや構想」の実装へ向けて気仙沼商会をサポートしている出光興産株式会社が目指す「よろずや」を、フリーアナウンサーの佐藤里佳さんが取材した。

震災の教訓を今につなげる

1920(大正9)年に設立した気仙沼商会の歴史は、100年を超える。

当時はエネルギー源の主役が石炭から石油に変わる時期で、「漁業にもいよいよ石油が必要」と言われ始めた頃だった。その声に応える形で「石油屋」として生まれたのが気仙沼商会だ。

設立当初から「地域のニーズに応える」というDNAが刻まれている気仙沼商会。以降、戦争や震災などを経験しながら、会社は成長を続け、その過程でサービスステーション事業も手がけるようになった。

そんな中、起こったのが2011年3月11日の東日本大震災だ。当時の気仙沼市には、サービスステーションを含む事業所が15あったが、震災や津波により13が全壊、社員も被災したという。

気仙沼商会の高橋正樹・代表取締役社長は、当時をこう振り返る。

「津波で押し潰されたサービスステーションを見た時は、正直ダメだと思いました。ところが、気丈に振る舞う社員たちが言うんです。みずからも被災しているのに、『寒い中、エネルギー不足で暖も取れず、お客さんも大変だ』『この街もどうなるかわからない。けれど、できることをやろう』と。

大正時代から受け継がれてきたDNAがそうさせたと感じました。地震の翌朝、私たちは津波の被害を免れた2つのサービスステーションに行き、手動で石油をくみ上げ、エネルギーを求める人たちに供給し始めました」

このとき高橋社長は、サービスステーションが、災害時にも人が集まる「拠点」になることに気づいたと語る。

「車で移動、暖を取る、あるいは亡くなった方々を火葬するためにも、石油は必要です。エネルギーの大切さを痛感しました。 そして、別の気づきもありました。

夜になると、街は真っ暗になりますが、サービスステーションだけ業務のために最小限の明かりを灯していた。すると、人が集まってくる。

石油を買うためだけではなく、ちょっとした相談のために、誰かと語らうため、明かりに人が集まってくる。それを見て思いました。『人が集まる“拠点”があれば、みんなの心の支えになるのだ』と。供給すべきエネルギーは、石油だけに限った話ではないということです」

「人のつながり」が地域の支えに

この経験から、「心のエネルギー」の供給源となるような拠点が地域には必要だと感じた高橋社長。

気仙沼商会はその後、復興に向け、地方創生に向けて、「よろずや」のような存在を目指す事業を推し進めてきた。

現在は、石油エネルギーの供給や車の整備などに加え、「地域でエネルギーをまかなえる環境を作る」というSDGsに取り組む意識の高まりもあり、木質バイオマス発電(=製材に使えない木材などを資源にして発電を行う仕組み)事業を開始。

また、「サービスステーション行くときに、ごみを捨てられたら」という地域住民の声を受けて生まれた、資源ゴミ・粗大ゴミの回収システム「リサイクルモア」も展開している。

「地域の方々からしたら便利なことですね」とうなずく佐藤さんに、「震災復興という面でいえば、津波で流されてしまった重油タンクも整備しました。加えて、高齢化が進む現在は、訪問の介護サービスも手がけています」と高橋社長。

佐藤さんは「事業の幅は、想像以上に広いですね。まさに『よろずや』です」と納得する。

サービスステーションが地域の拠りどころとなり、すべての事業が各方面から寄せられる相談に応じてきた結果、生まれた事業ばかりだという。

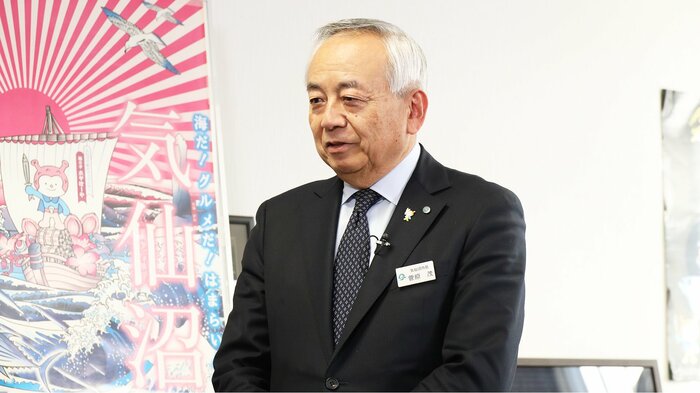

気仙沼市の菅原茂市長は、地域に寄りそう気仙沼商会についてこう語る。

「復興時のガソリンの供給はもとより、地域の中心産業である水産の復興のためにも、燃油の調達に奔走してくださいました。復興の過程は長く、厳しいものでしたが、気仙沼商会がリードし、先鞭(せんべん)をつけてくださった。

今は、サービスステーションだけでなく、生活産業全般に関わる事業を展開しておられます。気仙沼商会さんの事業が広くなることで、気仙沼の生活も向上します。市民のみなさんからすると“頼りになる”会社だと感じています」

出光興産と共に進める「スマートよろずや構想」

直近では、エアコン・クリーニング事業も開始した気仙沼商会。それも「地域のニーズに応える」というDNAからだ。

このクリーニング事業は、出光興産株式会社と気仙沼商会の灯油・ガス部門が協働して始まったもの。

出光興産のapollostation(アポロステーション)は「サービスステーション」と呼ばれ、地域のニーズに寄り沿い、多様なエネルギーの供給をはじめ、暮らしを豊かにするコミュニティー作りに貢献できる「よろず(=多様、無限)」の進化を目指しているという。

「スマートよろずや構想」と呼ばれるこの構想を、高橋社長は「まさに弊社のDNAに共鳴するもの」と、顔をほころばせる。

この構想について、出光興産の比留間悠さんはこのように説明する。

「『スマートよろずや構想』は、各サービスステーションをぞれぞれの地域課題を解決する「生活支援基地」、つまり「よろずや」へと変革し、地域のインフラ維持と脱炭素社会の実現を目指していく構想です。気仙沼商会さんは創業以来、地域の要望に応えながら、先駆的に『よろずや』化を進めてこられました。出光興産と軌を一にするその取り組みを、弊社としても精一杯サポートしていきます」

気仙沼商会のDNAは、確かに「スマートよろずや構想」によってその働きを加速させそうだ。先に触れた木質バイオマス発電や「リサイクルモア」などは、同構想のひとつ「脱炭素社会の実現」とも符合する。

地域の老舗×全国的な企業の協働でメリット生かす

気仙沼商会と出光興産が進めるサービスステーションの「よろずや」化は、地域の「老舗」がハイブリッドで行う事業といえる。この「協働」ついて、高橋社長は“利点”があると語る。

「私たちは『気仙沼を元気にしよう』と真剣にやってきました。100年間培ってきた地域との信頼関係がここにあります。だから、みなさんからの相談も受けます。そして、安心とエネルギーを求めて、人が集う。私たちのような老舗がサービスステーションを展開する意義がここにあります。

また、出光の看板を掲げてサービスステーションを運営する利点もあります。全国的な規模でエネルギーの安定供給を行ってきた企業名を冠することで生まれる信頼があるからです。その看板のもとで顔の見えるサービスを展開するからこそ、『人のつながりの起点』になるのだと思います」

そんな高橋社長は、今後の展望をどう描いているのだろうか、佐藤さんが聞く。

「高齢化や人口減少は待ったなしです。その中でも、お客さまの要望に応えられる企業であり続けられるように、需要に沿って新しいサービスを展開していきます。

また、気仙沼は港町です。海を介して世界とつながっています。だからこそ、地域に何かを供給するだけでなく、世界に発信する。そしてそれを原資に、地域を幸せにできるようなサービスを実現できたら」

さらに、後継の世代となる気仙沼商会・営業本部長の髙橋直也さんも抱負を述べる。

「全社員とともに、一社でたくさんの喜びを実現できる会社、感動できるサービスをワンストップで提供できる会社を目指していきます。ここで育ってきた私にとって、“気仙沼を元気にする”ことは将来をかけた夢。必ず、やり遂げます」