鹿児島市役所の近くに「名山堀」と言われる一角がある。冬はイルミネーションが美しい「みなと大通り公園」からちょっと路地裏にあり、木造の建物が密集するまさに「昭和」のたたずまい。このレトロなまちに新しい店が次々に誕生し、若者にも人気となっている。

堀に映る桜島が美しく「名山」と呼ばれるように

「名山堀」は鹿児島城(鶴丸城)を守る目的で設けられた堀で、江戸時代にはすでにあったとされている。

城から見て、堀に映る桜島が美しかったため「名山」と呼ばれるようになった。時代の流れとともに、堀は埋め立てられて姿を消し、現在「名山堀」として残っているのは公設市場の名残のエリアだ。

約3メートルと狭い道の両サイドに低層の木造建築がひしめく。軒下には居酒屋やスナックの店名が書かれた看板が並ぶ。ノスタルジックな雰囲気に誘われるように、仕事終わりのサラリーマンたちが店の中へ吸い込まれていく。

居心地のいい空気に包まれ、昔のまま残り続ける店

その名山で40年店を続ける「居酒屋とくちゃん」。店内は壁などが油でくすみ、新聞の切り抜きや写真も、同じように油が染みついている。

年季の入った食器棚の前で、店主の徳田浩子さん(84)が忙しそうに作業をしている。

常連客が足しげく通っていて、4~5席ほどのカウンターも、奥にある4人が座れる座敷も満席だ。店内は、とてもにぎやかだ。客同士が上機嫌に語り合っている。

「初めて入った時、すっかりこの雰囲気に魅せられたんだよね」と、客の1人が手ぶりを交えながら店の良さを熱く語った。かつては近くに鹿児島県庁や地元新聞社があり、もっと盛況だった時代もあったそうだ。別の客は「ここは“鹿児島の飲みの原点”じゃない?」と話してくれた。

「居心地いいからね。いいからやれてる」徳田さん自身も、名山に魅了されてきたのだ。

かつては多くの人が生活。現在は若者が来るまちに

かつて名山には、多くの人が暮らしていた。

鹿児島テレビに残る1991年の映像には、鮮魚店や青果店が映っている。住民が普段着で語りあい、家の前には洗濯機やバイクが。見上げると、洗濯物が住宅同士の軒をつたって干してあり、人々の生活が息づいていたのがわかる。だがその後、長屋に住む人は減っているという。

一方で最近、昼間は若者の姿が目立つ。

写真撮影をしていたカップルに声をかけてみた。「昔の街並みの背景がいいね」と、お互いに写真を撮り合っていたのだという。

店の前でメニューを見ていた女性2人組は、「インスタグラムで見て、行っちゃう?みたいな」ノリで、足を運んだそうだ。目当てはランチやカフェ。「こっち行ってから、こっち?はしごします」とはしゃいだ様子で目当ての店を指さした。

数年で20軒以上の店が誕生。名山は“再生”の時

名山は、いま“再生”の時を迎えている。ここ数年で、20軒以上の店が新たに誕生した。1年ほど前にオープンしたコーヒーとスイーツのお店「LiSA COFFEE STAND(リサコーヒースタンド)」もその一つだ。

黄色い壁と赤い小窓が、洗練された印象の外観。入口の扉は、木とガラス製のレトロなデザインで、ここは名山らしい昭和っぽさを感じさせる部分。両者がうまくおしゃれにまとまっている。

白を基調とした店内は、タイルがアクセントになっていて、カップや皿などが雑貨店のディスプレイのようにきれいに並んでいる。

店主の荒木里彩さん(25)は、初めて自分の店を持つ場所に名山を選んだ。その理由を「こぢんまりとした店が多いから“チャレンジの場”としてよかった」と語る。

荒木さんは、昭和風なのは、まちの見た目だけではないと話す。

「いっぱいお店が集まっているので、近くのお店の先輩方も気にかけてくれて、色んなことを教えてくれて」周辺で昔ながらの近所付き合いができることを、心強く感じている様子だ。「だから、私ものびのびやれているのかな」荒木さんはほほ笑んだ。

名山に店を構えるのは、飲食店だけではない。「ディスコテックヴィンテージ」は海外から取りそろえた古着が多く並ぶセレクトショップ。イエローグリーンで統一した店内は、個性的な洋服やファッション雑貨が置いてある。

店主の下田代絵美さんは名山を選んだ理由を「古い建物と新しいものといい感じに混ざっていることに魅力を感じて」と話す。「お客さんと近い距離で話ができて、雰囲気を考えた時に、狭い方がいいかな」というのも理由だったそうだ。店の間口は3メートルほど。確かにコミュニケーションを取りやすい、いい距離感かもしれない。

名山にひかれ、名山に人生をまるごと投じた女性

県外から就職活動で鹿児島にやってきて、ぶらりと立ち寄った名山に、人生をまるごと投じた女性がいる。「夜の飲み屋街の雰囲気にひかれて住み始めた」と話す、門間ゆきのさんだ。

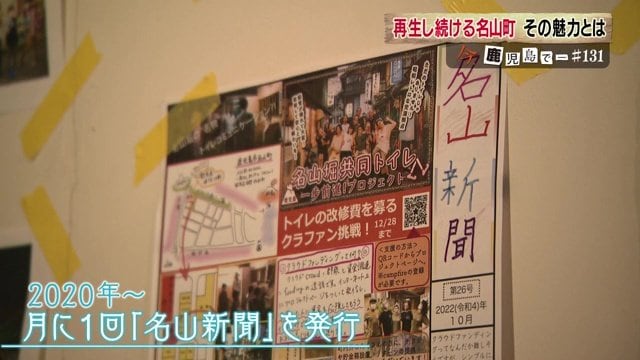

地方紙の記者だった門間さんは、勤めていた会社を辞め、4年前から地域の子どもたちと、月に一度「名山新聞」を発行している。

「名山新聞」は、新しくできたお店の情報や町の歴史などを子どもたちが取材し、手書きで作成しているローカル紙だ。月に200部を発行し、回覧板で配布している。

編集長を務める門間さんに、名山というまちはどのように見えているのだろうか。「一昔前の懐かしい雰囲気が残っている中に、新しい方がどんどんお店をオープンしているので、常に新しい風が吹いている」そして、「色んな人が個性の花を開くような多様性が、名山の良さ」だという。

門間さん自身も「めいざんち」という、みんなが集える場所作りに取り組んでいる。長屋を借りて、目下、改修工事中だ。まちの案内所でもあり歴史を知る博物館でもあり、なおかつ名山新聞の編集室。「友達の家やおばあちゃんの家に行くような感じで」誰でも親しめる場所を目指しているそうだ。

門間さんは「お店をする側だけじゃなくて名山町を歩く人、楽しむ人もどんどん多様性が広がってほしい」と考えている。「だけど、今の街並みや人と人との温かいつながりみたいな良さは残っていくといい」と願う。

そこにいる人たちを優しく包み込む、懐が深いまち

2025年は、昭和の始まりからちょうど100年。昭和が薫る、古き良きまち名山には、これからも新しい風が吹き続けることだろう。

そして、新しいものの個性も多様性も受け入れて、まちの魅力に変えていくに違いない。なぜなら、いつの時代も、そこに生きる人たちや訪れる人たちを優しく包み込むのが、名山というまちだから。

懐かしさと新しさが共存する名山。柔軟で、懐が深く、いいまちではないか。

(鹿児島テレビ)