戦前、沖縄県内を走っていた軽便鉄道。

沖縄に戦争の足音が近付くとともに軍事輸送に利用され、80年前の12月11日、輸送中の弾薬などが爆発し220人以上の犠牲を出した事故が発生した。

事故は、旧日本軍によって口外してはならないと箝口令(かんこうれい)が出され、公にされることは無かった。事故はなぜ起きたのか?

目撃した男性と旧日本軍の報告書などから、日本鉄道史で最大の被害といわれる「軽便鉄道爆発事故」を振り返る。

那覇バスターミナル近くに残る遺構

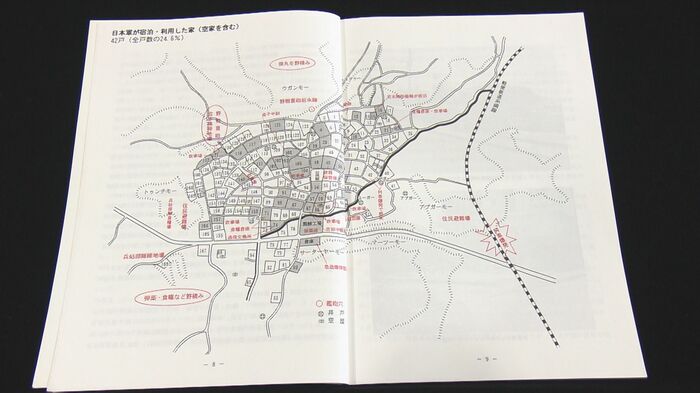

沖縄県那覇市のバスターミナルのすぐ側に残る転車台は、戦前に沖縄に鉄道が走っていたことを物語る貴重な遺構だ。

那覇を起点に、北は嘉手納、南には与那原、糸満と3つの路線があった軽便鉄道は、県民生活の足として根付き親しまれていたが、戦況の悪化に伴い、沖縄戦が始まる前年の1944年7月からは、軍事物資などを運ぶ役目へと姿を変えていった。

人々の生活に戦争の影が忍び寄るなか、1944年12月11日、日本の鉄道史上で最大の被害といわれる220人あまりの死者を出した事故が起きた。

事故を目の当たりにした少年と生存者の女学生

本島南部へ運ぶ大量の弾薬や兵器、ガソリン、医薬品などを積み、その上に兵士を乗せ、嘉手納から糸満方面へ向かっていた軽便鉄道は、現在の南城市大里(当時:大里村)に差し掛かったとき、突然大爆発を起こした。

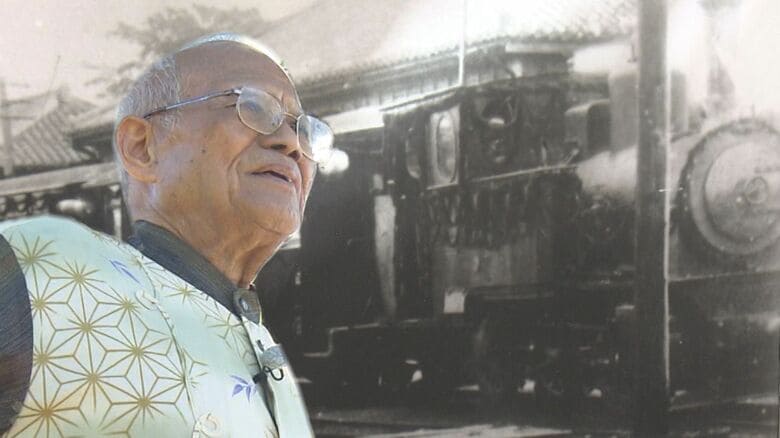

当時8歳だった大城吉永さんは、悲惨な状況を目の当たりにしていた。

事故現場に近い南風原町神里集落(当時:南風原村)には、大きな爆発音の後、まもなく爆風と振動が襲ったと大城さんは鮮明に記憶している。

大城吉永さん:

黒い煙が上がってきたから、これは大変だと。生き残った女学生がいて。糸数さんっていうんだけど、この溝に落ちたために助かったんです。自ら起きてみたら、人一人もいなかった全部吹っ飛んでしまって

生存者の一人、女学校からの帰宅で軽便鉄道に乗っていた糸数禧子さんは、事故の直前に列車の異変に気付いていたと話す。

糸数禧子さん(2015年取材時86歳):

火の粉がガソリンについた。ボォーッと火が見えた。列車の屋根の上の兵隊が飛び降りたので、兵隊が飛び降りるから大変だなと思って

危険を感じた糸数さんがとっさに列車から飛び降りた直後、引火したガソリンとともに大量の弾薬が一斉に爆発した。乗っていた兵士210人前後、女学生8人、乗務員3人が巻き込まれる大惨事となった。

事故を目撃した大城さんは、「事故現場だった近くの畑からは、戦後人骨がいっぱい出ていた」と話す。

また、大城さんは「軽便鉄道だけじゃなくて、線路の周辺にはかなりの弾薬があった」「この辺はほとんど弾薬があった」と証言する。

「国軍創設以来初めての不祥事」「戦力が半減した」

資料『神里が語る沖縄戦』によると、軽便鉄道の沿線には戦闘に備え、さとうきび畑の中などに弾薬が保管されていて、火の海に包まれた現場からは夜通し爆発音が鳴り響いていたと記述されている。

大城吉永さん:

ガジュマルには人の肉とか、包帯、ガーゼ、これがいっぱいぶら下がっていた。事故現場から100メートルくらいしかないから、風圧で全部吹っ飛ばされた

神里集落の住民は、近くの山に避難したため幸いにも人命の被害はなかった。事故があった夕方には憲兵が現場に訪れたと大城さんは話す。

大城吉永さん:

その日の夕方からはサイドカーに乗って憲兵がいっぱい来ました。この事故のことを一切人に喋ってはいかんよと。そういう達しが区長さんを通してあった。僕らはもう何にも話せやしない

『沖縄県史』によると、事故の3日後に記された日本軍第62師団・石部隊の報告書には、「10・10空襲とは比較にならない甚大な被害」「国軍創設以来初めての不祥事」さらに、「戦力が半減したと言っても過言ではない」と捉えていたことが記されている。

事故の原因は、軍の規定に反して屋根のない貨車に弾薬やガソリンを積んでいたことで、機関車の煙突から出た火の粉が降りかかり引火したことによるものだとみられている。

平和だった島に軍靴の足音が響き、軍備増強、要塞化が進む中で起きた悲劇だった。

大城吉永さんは、「戦争が始まったというのは、実感としてみんなあったのだろう。本当はこの辺りに慰霊碑を建てたいと思うんだけれども」と振り返る

悲劇から80年、軽便鉄道の爆発事故は、当時を知る人たちにとって封印することができない「戦争における一つの記憶」として刻まれている。

(沖縄テレビ)