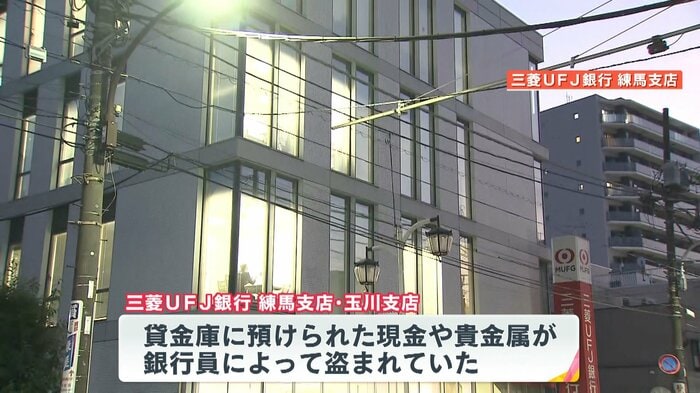

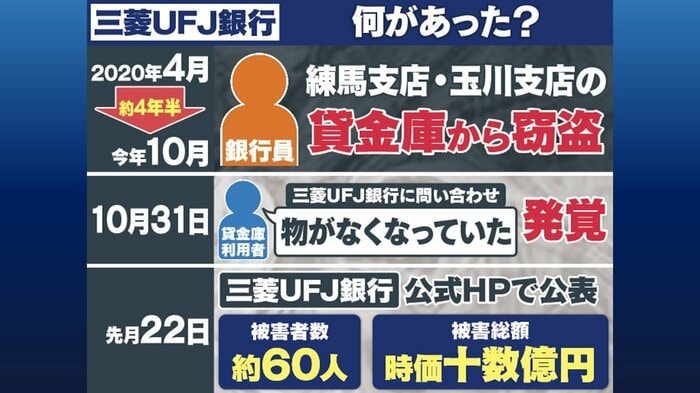

三菱UFJ銀行の練馬支店と玉川支店で、貸金庫に預けられた現金や貴金属が銀行員によって盗まれていたことが分かりました。

<三菱UFJ銀行のコメント>

「元行員が、貸金庫からお客様の資産を窃取するという事案が発生いたしました。貸金庫は、お客様に無断で開扉することができないよう、厳格な管理ルールを定めており、第三者による定期チェックの仕組みも導入しておりましたが、未然防止に至りませんでした」

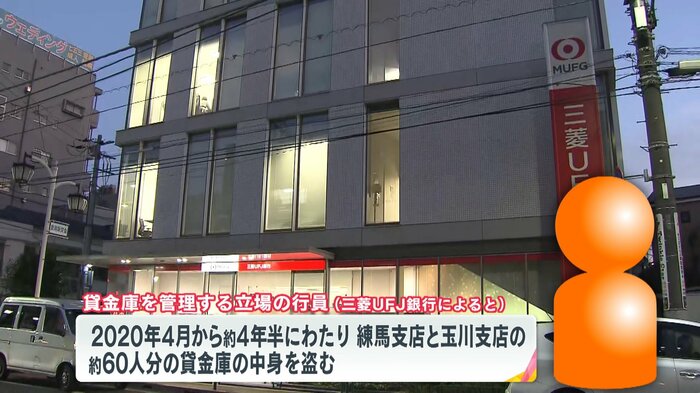

三菱UFJ銀行によると、盗みを働いたのは 支店の店頭責任者として貸金庫を管理する立場にあった行員。

2020年4月から、約4年半にわたって、東京の練馬支店と玉川支店の、約60人分の貸金庫の中身を盗み、被害額は十数億円に上るということです。行員は盗んだ事実を認め、11月14日付けで懲戒解雇されました。

安全なはずの銀行の貸金庫で起きた、巨額の窃盗事案。貸金庫を実際に利用したことがある人たちからは不安の声が上がっています。

過去に三菱UFJ銀行の貸金庫を利用していた人:

解約したあとでよかったなと思いました。何を信用していいのかわからない。

別の銀行の貸金庫を利用:

やっぱり信頼している銀行にそういうことがあると、怖いですよね。

元銀行員で金融ライター・椿慧理氏も、あまりの出来事に驚きを隠せません。

金融ライター 椿慧理氏:

貸金庫からっていうのがあまりないケースで、まずその点について驚いたっていうのが一点と、あとは金額の大きさが今回は、十数億っていうことだったので、その金額の大きさにも驚いたというところです。

(貸金庫は)セキュリティーがまず厳重にしっかりしているので、気軽に開けようと思っても開けられるものではない。銀行によって異なるとは思うんですけれども、鍵がまず2つ種類があって、貸金庫に入るための鍵というのと、貸金庫そのものを開ける鍵。

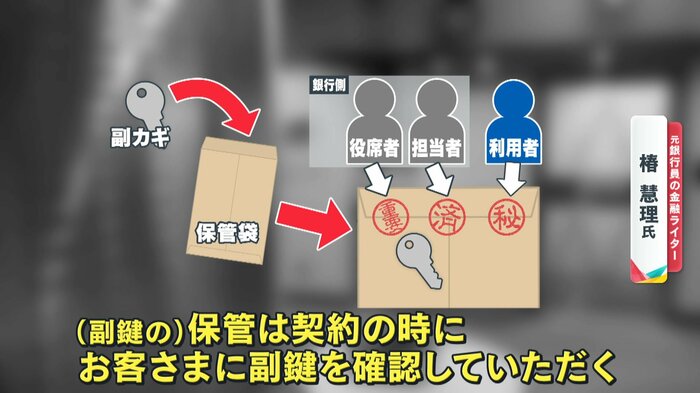

椿氏によると、銀行によって違いはあるものの、一般的に、銀行員が貸金庫のある部屋に入るための鍵を手にするには、一定の役職を持つ2人以上の承認が必要で、さらに、貸金庫自体を開けるための鍵は、利用者が持つ鍵以外に、「副鍵」と呼ばれるスペアキーが、銀行に保管されているそうです。

金融ライター 椿慧理氏:

(副鍵の)保管は契約の時にお客様に副鍵を確認していただくんですけども、その際に、お客さまの目の前で封筒に入れて、お客さまと窓口の担当者と銀行内部の役席者の三者で、それぞれ割印をして、保管をする形になります。

三菱UFJ銀行は、「現在調査中のため、貸金庫の仕組みや貸金庫のある部屋に入る方法については、公表できない」としています。

なぜ窃盗に気がつくことができなかったのか?

強盗事件や地震などの自然災害から財産を守るために、利用者が増えているという貸金庫。そんな中、信頼が揺らぐような事案はなぜ起きてしまったのでしょうか。

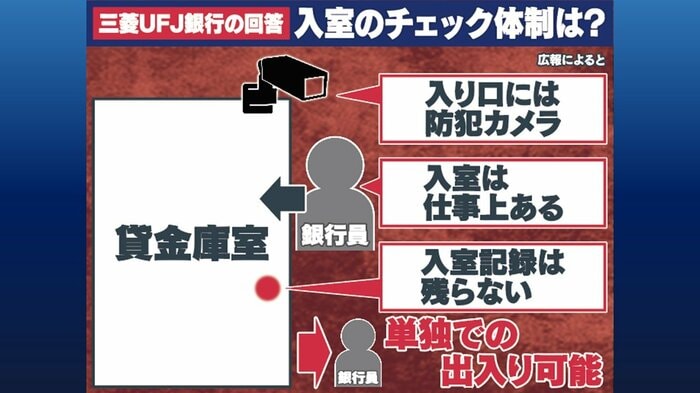

三菱UFJ銀行によると、貸金庫の入室チェック体制は、入り口に防犯カメラを設置。銀行員の入室は仕事上あったといいます。また、その際の入室記録は残らず、単独での出入りが可能でした。

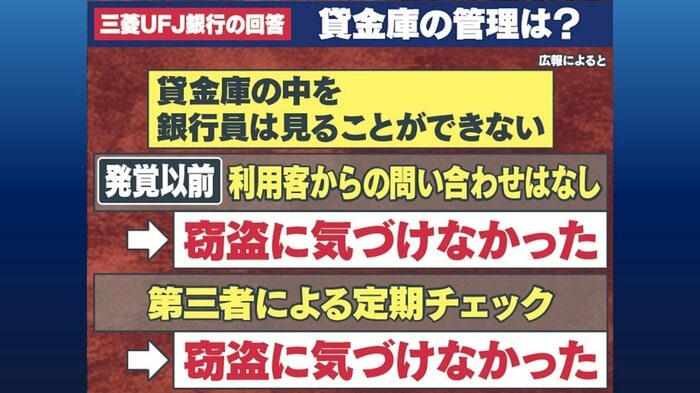

貸金庫の中を銀行員が見ることはできず、発覚以前は利用客から問い合わせもなかったため、窃盗に気づけなかったといいます。また、第三者による定期チェックもありましたが、それでも防ぐことはできませんでした。

銀行に勤務経験のある弁護士の椎名英之氏によると、他の銀行でも、貸金庫の中身までは確認しないことが通例だといいます。

――中身を知らないとなると、利用者から「ない」と言われた場合どうするのか?

銀行に勤務経験 椎名英之弁護士:

結局利用者側が盗まれたと申告をしたとしても、銀行側が何が入っているか把握していない以上は、その盗まれた申告が本当なのか嘘なのか判断できないわけです。それがやはり、今回の犯行の発覚が遅れた原因でもあると思います。

結局犯行が発覚するきっかけとしては、利用者本人がなくなっているということに気づいて銀行側に言わない限りは、発覚しないわけで。利用者側も頻繁に貸金庫に預けている物を取り出したり確認するわけではなくて、むしろ日常的には使わないからこそ自分の手元から離れた貸金庫に預けているわけですから、4年間開けないことも十分あり得ると思いますし、場合によっては本人が亡くなって相続人が開けるまで開けられないままになってしまうということもある。

立件は?貸金庫利用者にできること

当該の行員は懲戒解雇になったものの、現状まだ立件には至っていません。

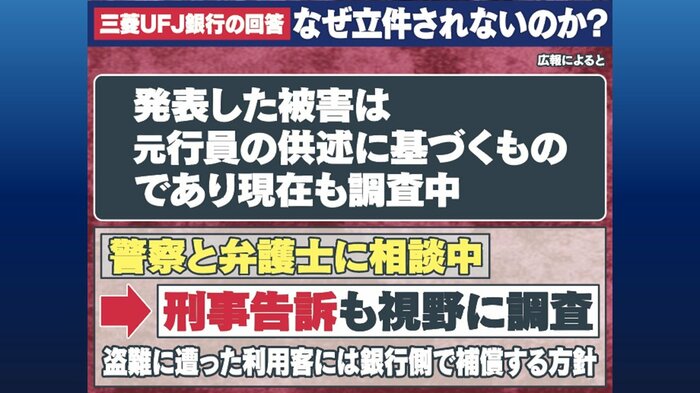

三菱UFJ銀行はその理由について「発表した被害は元行員の供述に基づく被害状況であり、調査継続中」とし、現在、警察と弁護士に相談の上、刑事告訴も視野に調査しているといいます。

盗難に遭った利用客には、銀行側で補償をする方針です。

椎名英之弁護士:

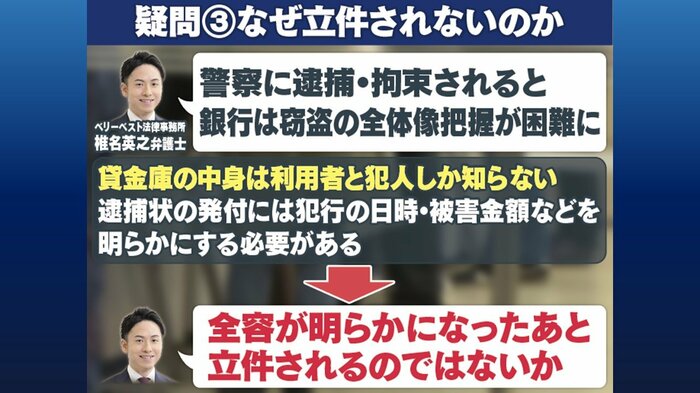

今回も刑事告訴される可能性はもちろんあると思うのですけども、逮捕されてしまうと銀行側が元行員本人に直接事情聴取をすることができなくなってしまって、銀行側ではそれ以上調査ができなくなってしまいます。

銀行側としてはまずきちんと行内で調査を行いたいと考えていると思いますから、おそらく警察や利用者本人と連携を取って、被害者に対しては銀行が責任を取るから、告訴状だったり、被害届を出すのは待ってほしいというやりとりをしているのではないかと推測しています。

この対応について、資産形成アドバイザーで元メガバンク支店長の菅井敏之氏は、苦言を呈します。

元メガバンク支店長 菅井敏之氏:

(今回の事案が)HPに発表されたのが、11月22日。ちょうど今日で2週間です。この間、僕の周りでは「これはどうなっているんだろう」と話題で持ちきりなんです。貸金庫、危なくてやばいよねと。

これは単独銀行だけでなく、380カ所の金融機関、この現場で働いている人も大迷惑を受けているわけです。安心だと思っているところがこんなことでは、とてもじゃないけれど怖いとなっているわけじゃないですか。それが時間がかかるのはわかるけれど、それを納めるために、今はこういう理由でこういう再発防止をするから…申し訳ございませんという会見があるべきだと。

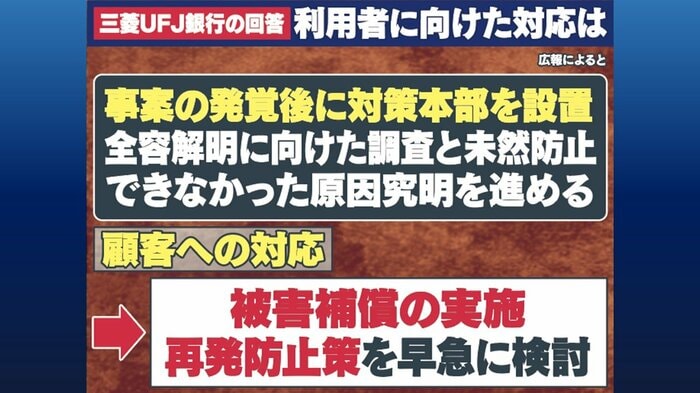

今回の件を受けて三菱UFJ銀行は、「事案の発覚後に対策本部を設置。全容解明に向けた調査と未然防止できなかった原因究明を進めるとともに、お客様への被害補償の実施、再発防止策を早急に検討していく」としています。

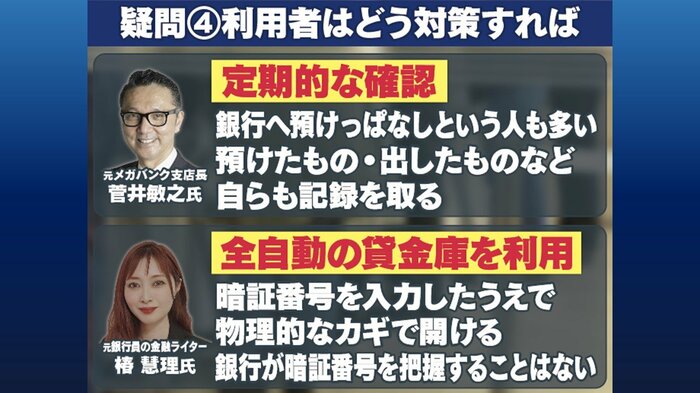

貸金庫利用者はどのように対策をすればいいのか。専門家に2つあげてもらいました。

・銀行へ預けっぱなしという方も多いので、預けたもの・出したものなど自らも記録を取る

⇒定期的な確認が重要

・暗証番号を入力したうえで物理的なカギで開ける。銀行が暗証番号を把握することはない

⇒全自動型の貸金庫を利用するのも対策となる

元メガバンク支店長 菅井敏之氏:

結局、リスクと利益のバランスが、今回のことで(貸金庫は)すごいリスクのある事業だと金融機関も驚いていると思うんです。金融機関として貸金庫事業そのものの見直しにもつながるような事件になったと思っています。

(めざまし8 12月6日放送)