10月はじめ福島県郡山市の高齢者施設で、「結核」の集団感染が明らかになった。

かつては「国民病」とも呼ばれ、 多くの人が亡くなった感染症「結核」。実は今でも日本では毎年1万人以上が新たに結核を発病。1500人以上が命を落としている。

2000年以降、患者数は減少傾向にあるが、ことしは8月までに6426人で、前年の同じ時期と比べて増加している。

関西テレビ「旬感LIVEとれたてっ!」では、感染症を専門とする宮下修行医師が「増えているということは、人から人にうつるということ」だと危険性を指摘した。

タレントのJOYさんは25歳のときに結核に感染し、発見まで時間がかかって重症化し、3カ月入院することになった壮絶な経験を語った。

■「結核」は昔の病気ではない

「結核」は、昔の病気と思っている方も多いかもしれないが、いまも本当に気をつけなければいけない病気だ。そもそも結核とはどういう病気なのだろうか。

関西医科大学附属病院 宮下修行医師:結核は肺炎の一種になります。肺炎というのは、急性と慢性に分かれまして、急性というのが例えばいま流行している『マイコプラズマ』。だいたい数日で進行してしまいます。それから一方で『結核』のようなものが慢性の肺炎で、簡単にいうと数カ月から数年かけて育つというようなものです。

JOYさんの場合は20代で感染したが、結核になりやすい年齢層はあるのだろうか?

関西医科大学附属病院 宮下修行医師:やはり高齢者です。どちらかというと、免疫が落ちた方が発症する。当然ながら若い方でもJOYさんのようにお忙しく不規則な生活をされているような場合でも発症します。ですがほとんどが高齢者ということになります。

実際、JOYさんが結核になった当時、仕事が忙しく、睡眠もしっかり取れず、食事も意識して食べられていなかったという。働き盛りで生活が不規則になっている方は注意がいるのかもしれない。

■「結核」の診断なかなかされず 最終的に救急で運び込まれた病院で発見ず

またJOYさんの実体験から、「結核」を見分ける難しさがあることが分かる。

JOYさんの場合、初めは普通のせきで、やがて息を吸っただけで反動でせきが出るような状態になり、3~4カ月目ぐらいからだるさや微熱が出てきたということで、病院に行ってもすぐには「結核」だと診断されず、重症化してしまったという。

JOYさん:病院には何度も、10カ所近く行ったんです。『ちょっとせきが止まらないんです』と診てもらって、『かぜだと思います』とかぜ薬を処方されましたけど、治らないですよね。耳鼻咽喉科では『上咽頭炎です』って言われて、その治療を受けたり。だんだん熱も上がってきてインフルエンザの検査をしても違った。

JOYさん:結核は痰の検査とかレントゲンを撮らないと分からないんです。お医者さんがすすめてくれない限り気付けない。最終的に体の寒気と震えと吐血と全部きた。死ぬと思ったんです。夜間の救急の病院に行って、そこの先生が初めて『じゃあレントゲン撮ってみましょう』と言ってくれて、ようやく発見できた。

JOYさん:結核は10段階ぐらいのレベルがあるらしいのですが、僕は一番最悪な状態まで進行していた。それまでも何度も言っていたのに、若い人に対して医師の方は結核を疑わないのかなと思った。

■医師も「結核」の意識薄れている可能性あり

結核の診断というのは難しいのだろうか?

関西医科大学附属病院 宮下修行医師:まず結核の場合、感染しても40パーセントぐらいが全く無症状で、健康診断で見つかるんです。その時に見つかっていれば一番軽いパターンになります。その後症状が出ても、ゆっくりしか発育しません。微熱、倦怠感、寝汗、それからせきがだらだら続くということで、特徴的な症状が全くないということが結核の大きな特徴です。最後に血が出るようになって、慌てて救急車を呼ぶパターンが多いですね。

どの段階で診察してもらうのがベストなのだろうか?

関西医科大学附属病院 宮下修行医師:一般的には、例えばかぜの症状というのは1週間ぐらいがピークで、2週間ぐらいになるとおさまってくるんです。われわれのところでは大体2週間以上続くならば、レントゲンを撮りましょうというのが一般的。そういうスタイルが重要だと思います。

医療関係者の方にとって、「結核」は昔の病気だということで、意識が弱くなっていることはあるのでしょうか?

関西医科大学附属病院 宮下修行医師:そうですね。数そのものは確かにものすごく減ってきていますし、それから一番は環境がすごく良くなっていて、東南アジアみたいに栄養失調になることはなくなっているので、結核が忘れがちになっているのは間違いないです。

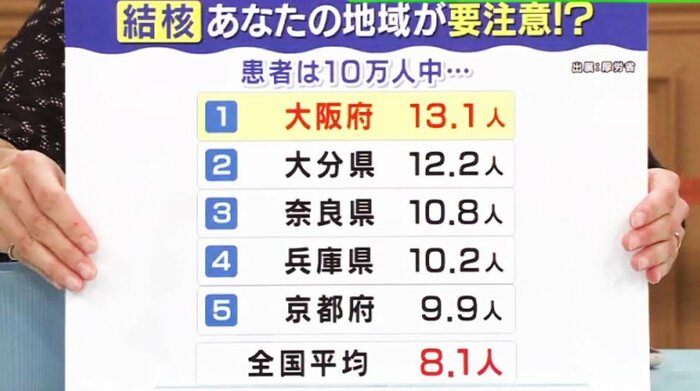

■結核患者数 大阪府が20年連続ワースト

ここで、全国の結核患者数のデータがある。人口10万人中の患者数1位は大阪府。5位までに近畿の4府県が入っていて、全国平均からかなり高い数字となっている。特に大阪府は20年連続でワーストだ。

結核に地域性は関係しているのだろうか?

関西医科大学附属病院 宮下修行先生:これは労働環境、労働環境の中でも栄養状態です。免疫が下がるというのは、栄養状態が下がる人たちに発症しやすい。もうひとつは大きな工場があって外国人労働者の方、特に東南アジアの方には栄養が悪い方が多く、そういった方が持ち込んでくる。この2つのパターンがやはり多いですね。

■長くツライ「結核」 3カ月入院・退院後も微熱続き完治まで10カ月かかったJOYさん

JOYさんは、3カ月入院し、退院後も微熱が続き完治まで10カ月ほど薬を飲み続けたということだ。

入院するとすぐ楽になるかと思ったら、薬を飲むようになって40度ぐらいの熱が続き、医師の目の前で服用しなければならない強い薬などもあり、「けっこうしんどかった」という。

結核の治療は投薬が中心になるのか?

関西医科大学附属病院 宮下修行先生:昔は薬がなく、『不治の病』とされていました。現在は大体3剤か4剤を一気に飲む。これを6~9カ月続ける。このようなコースで大体治癒するパターンが多いです。

結核には予防接種があるが、それで防ぐことはできないのか?

関西医科大学附属病院 宮下修行医師:乳児の頃にBCGワクチンを打ちます。ただBCGワクチンは残念ながら十数年しか持ちませんので、成人になると免疫が切れてしまっています

では大人になってからBCGを打てばいいのか?

関西医科大学附属病院 宮下修行医師:一番重要なのは、結核というのはあまり焦ってはいけない。感染しても90パーセントぐらいの人は発症しないんです。すなわち免疫が落ちた時に発症してしまう。例えば糖尿病がある方ですとか、HIVの方ですとか、それから高齢者になればということですから、あまり意味がないことになる。

「結核」は決して昔の病気ではないということで、せきなどの症状が長く続くような場合、病気の可能性を疑ってみることも大切なのではないだろうか。

(関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ!2024年10月16日放送)