パリ五輪で活躍した柔道混合団体銀メダル・高山莉加選手、フェンシング女子サーブル団体銅メダル・尾崎世梨選手、水球・荻原大地選手の3人には、鹿児島市の県立鹿児島南高校の卒業生という共通点がある。

この高校からは、これまで11人ものオリンピアンが誕生している。

そこには、選手の長所を伸ばし、自主性を尊重する指導があった。

メダリスト・尾崎世梨選手が母校へ凱旋報告

鹿児島市の中心部から、JRで約10分の副都心・谷山地区。

鹿児島南高校は1948年、「谷山高校」としてこの地に開校し、1968年に今の校名に改称。県民からは「南高校」の名で親しまれている。

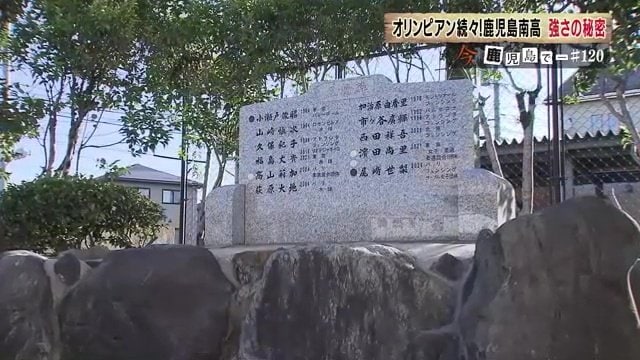

学校の正門近くに、その歴史を彩る石碑がある。この場所から世界に飛び立ったオリンピアンを称える「五輪碑」だ。刻まれた名前は実に11人。

2024年10月1日、ここに名が刻まれた1人、パリ五輪フェンシング・銅メダリストの尾崎世梨選手が母校への凱旋報告に訪れていた。

尾崎選手は北海道から単身で鹿児島南高校に進学、3年生の時に全国大会で優勝。 パリ五輪では、フェンシング女子サーブル団体に出場し、史上初の銅メダル獲得に貢献した。

体育館で開かれた報告会で尾崎選手は、後輩たちに「やり抜く力というのがオリンピックで私を支えてくれた」と語った。

11人のオリンピアンが誕生した理由

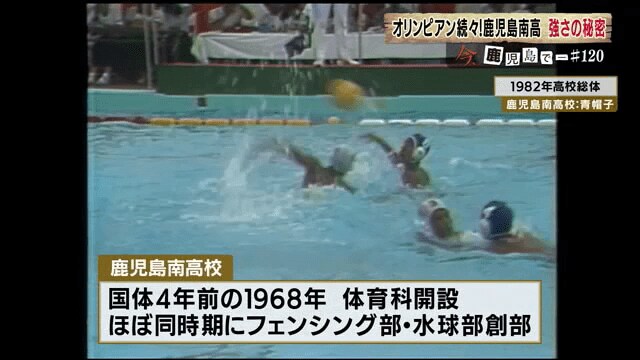

一体なぜ、この高校から11人ものオリンピアンが誕生できたのだろうか。 きっかけは、1972年に鹿児島県で開催された「太陽国体」だった。

当時を知る関係者の話によると、地元開催に燃える県は総合優勝を手にするため、県内に競技環境すらなかった水球とフェンシングの強化に乗り出した。

そこで手を挙げたのが鹿児島南高校だった。

国体開催の4年前、1968年に体育科を開設し、ほぼ同時期にフェンシング部と水球部が誕生した。

実は当時、国体の選手強化を図る鹿児島県体育協会は、別の高校にフェンシング部を作ろうと考えていたが、鹿児島南高の体育教師らが熱望したことで、誘致活動に成功したという。

ただ、指導できる先生はおらず、フェンシング部の初代指導者は剣道の先生だった。

こうして始まった鹿児島南高水球部とフェンシング部は、発足から半世紀を経て全国屈指の強豪校に成長した。同校出身オリンピアン11人のうち8人が、この2つの部活動から生まれている。

“自主性”を伸ばす指導へ

そんな歴史のある鹿児島南高では、どんな指導が行われているのだろうか。

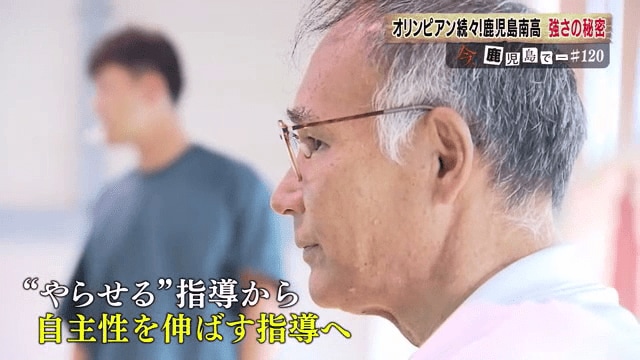

自らも「五輪碑」に名が刻まれ、水球部の顧問を務める山崎愼次先生(61)。

1984年のロサンゼルス五輪出場後、教師として母校に赴任し、リオデジャネイロと東京の2大会に出場した福島丈貴選手を育てた。

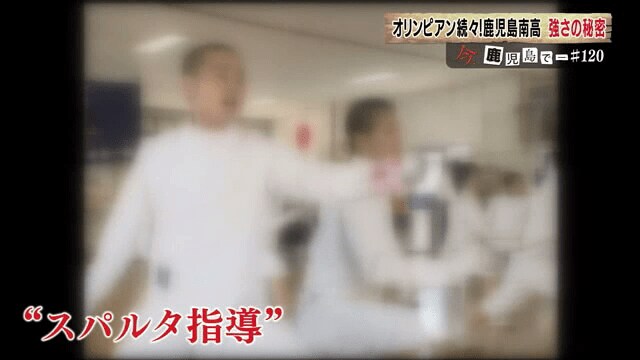

指導にあたっては「生徒たちのいいところ、やりたい部分、強くなりたい部分を生かす」ことを大切にしているという。その一方で「昔は普通に、たたかれて育っていました」とも語してくれた。

全国的に体罰が珍しくなかった時代。この学校でもいわゆるスパルタ指導が行われていたが、2013年、文部科学省が体罰とハラスメント行為の一切を禁じるガイドラインを作ったことで潮目が変わった。

“練習をやらせる”指導から、生徒たちの“自主性を伸ばす”指導へとかじを切ったのだ。

この日の練習でも、山崎先生は生徒に細かい指示を与えなかった。ミスの原因をアドバイスするにとどめる。「いいところは積極的に徹底して練習する。そういうプレーが試合で出た時は強い。点を取ってきます」と語る。

こうした指導は、試合での勝負強さだけでなく、チームの雰囲気も良くすることにつながっているという。休憩中の部室には、旧来の“体育会系”の張りつめた空気はなく、部員たちは和やかな雰囲気の中でリラックスして過ごしていた。

スパルタ指導と決別して行きついた、自主性の尊重。

パリ五輪に出場した卒業生、水球の荻原大地選手は、「高校生の時から自分で考えて、何が必要なのか考えることが、一歩上のステージに上がるために必要なことだと思う」と成長の鍵として自主性を挙げた。

フェンシングの尾崎選手も「自分で考えないと上に行けない。高校の時に自分で“考える力”が身についたから勝ち上がれた」と、自主性の大切さを口にした。

先輩たちが積み上げてきた歴史と、生徒の自主性を尊重し、考える力を養う指導。

この2つがある限り、鹿児島南高校から12人目のオリンピアンが誕生し、日の丸を背に世界に飛び立つ日も遠くないのではないだろうか。

(鹿児島テレビ)