働く人の災害対応力が、「初心者レベル」に留まることが明らかになった。BCP(事業継続計画)を策定している企業でも従業員の意識は低く、災害時の対応に課題があるという。専門家は、企業が従業員の防災リテラシーを高めるための支援を、強化すべきだと述べている。

働く人の災害時行動力“不足”が浮き彫りに

9月1日の防災の日を前に、働く人たちの防災への意識が明らかになった。

8月28日、東京・中央区の歌舞伎座で、首都直下地震を想定した訓練が行われ、会場では「訓練、訓練、地震です。姿勢を低くして身を守ってください」と呼び掛けられた。

また、「受付開始いたしますので、帰宅困難の方はこちらの方にお進みください」と声が掛かると、参加者が受付に列をなした。

訓練は、アマゾンジャパンが中央区や歌舞伎座と合同で実施したもので、観光客を含む帰宅困難者らの受け入れ態勢などを確認した。

また、8月29日にイオンのプライベートブランド「トップバリュ」が「おいしい非常食」を発表した。

岩田真由子記者:

こちらの野菜シートを、海苔の代わりに巻いたサラダ巻きです。シートに味噌味が付いているので、しょうゆを付けなくても楽しめます。

規格外の野菜を原料にした「カラフルな野菜シート」の賞味期限は2年。野菜が不足しがちになる災害時の非常食として活用できる。

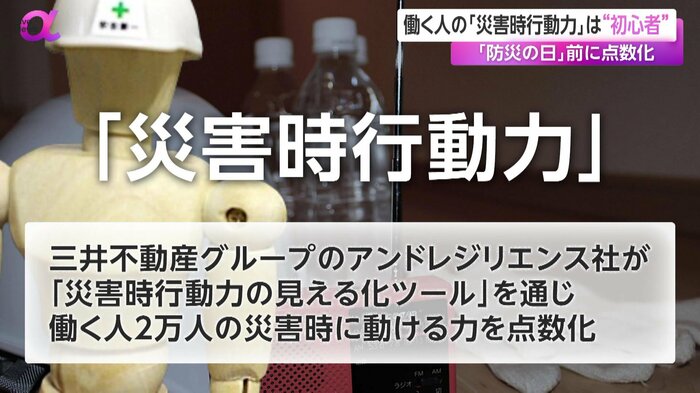

9月1日の「防災の日」を前に、昨今の台風や大地震などで、人々の防災への意識が高まる中、三井不動産グループのアンドレジリエンス社は、同社が提供するツールを通じて、働く人2万人の災害時に動ける力がどれだけあるのかを点数化した。

平均点は「初心者レベル」の46.8点で、災害時の人命確保も十分ではないという厳しい結果だ。

さらに、災害など緊急事態の際も事業を継続するための計画、いわゆるBCPを策定している企業に勤める人も、策定していない企業の人と同じ47点台で、BCPが浸透していない状況が浮き彫りとなった。

具体的な防災情報の提供で対応力向上を

「Live News α」では、デロイト・トーマツ・グループの松江英夫さんに話を聞いた。

海老原優香キャスター:

まさに今も台風による被害が出ていますから、備えは万全にしておきたいですよね。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

働き手が災害時の行動を、いかに“自分事“にできるかは大きな課題です。これまでBCPは企業を主語に考えられてきたため、個々人の意識との乖離が生まれがちでした。

これからは、働き手の目線に立って、一人一人の「防災リテラシー」をいかに高めるか、という視点に立つことがより重要です。

海老原キャスター:

具体的には、どのようにしたら良いのでしょうか。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

働き手の防災リテラシーを高めるには、企業が個々人の「情報力」と「判断力」の、二つの力を高めるための支援を積極的に行うことが求められます。

まず「情報力」に関しては、従業員が有事にどう行動すべきかについて、よりリアリティーの高い情報を提供することが必要です。

ある製造業では「従業員の防災自助力の向上」を目標に掲げて、従業員へのアンケートを実施して会社に求めるニーズが高い情報を把握し、被災・避難生活の体験談、防災備蓄、具体的な避難行動など、従業員が知りたい情報を定期的に発信し、防災リテラシーを高める取り組みを行っています。

また他にも、VRを用いてよりリアルに避難体験を体感できる機会を提供したり、災害時を想定した環境下での宿泊訓練(防災キャンプ)を行ったりと、防災行動のリアリティーを高める情報提供の工夫がなされています。

自分や家族を守る“行動の優先順位”の判断

海老原キャスター:

もう一つの「判断力」についてはいかがでしょうか。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

「判断力」については、従業員が、有事に会社や周囲に忖度せず、自分や家族を守ることを優先できるよう、権限移譲や行動の優先順位を判断するためのルールを定めておくことが必要です。

ある自動車メーカーでは、有事に従業員が無理して職場に駆け付けなくて済むように「駆け付け不要基準」として、本人や家族の被害状態によって、対応不要、リモート対応優先などの条件を定める取り組みを行っています。

これからは、平時から有事を想定して取り組む「フェーズフリー」の構えのもとで、働き手の防災リテラシーを高める取り組みが広がっていくことを期待します。

海老原キャスター:

「まさか、自分がこんなことになるとは思わなかった」、被災地へ取材に行くと、こういった話を聞くことがあります。台風シーズンの今だからこそ、自分や大切な人の安全を守るための準備や、行動をしてほしいと思います。

(「Live News α」8月30日放送分より)