漁の最盛期を前に、漁師が頭を抱えるある異変が海で起きている。

2024年のウニはどうなるのだろうか。

北海道の夏を代表する海の味覚「ウニ」

たっぷり、こんもり。

ご飯の上にまるで山の様に盛り付けられているのは、北海道グルメの代表格「ウニ」だ。

「信じられないくらい美味しい。口の中に入れたら溶けた」(兵庫県からの客)

「美味しい。全然違う。やっぱり積丹は積丹だ」(三重県からの客)

6月1日からウニ漁が始まった北海道後志地方の積丹町。

町の中心部に行列のできる食堂「田村岩太郎商店」がある。

漁師が自ら取ってきた新鮮なウニを目当てに全国から客が訪れる。

「こんなに山盛り。もう最高だ。ウニが大好きなので」(兵庫県からの客)

右肩下がりの漁獲量

ところが2024年は異変が起きている。

「色が悪くて全然ダメ。実も入っていない。実入りが良いか悪いかでその年の漁模様を判断していたが、今年はウニ自体がいないという状況」(田村岩太郎商店 田村舟也さん)

店を営む漁師の田村舟也さん。

積丹町のウニ漁は8月末までだが、最盛期を前に先行きが不安だという。

「6月の走りだと多ければ1度の漁で120~130人前を取るが、今年は60人前くらい。半分から3分の2くらい。一番大事な7月や8月に取る場所があるかどうか、皆が心配している」(田村さん)

「ムラサキウニに関しては2023年に比べ2~3割高。バフンウニに関しては13日の入札で1キロ、4万円を超えている。2023年の1.5~2倍になっている」(丸水札幌中央水産 坂田侑紀さん)

ここ20年間の北海道のウニの漁獲量は右肩下がりで減る一方だ。

特に商品価値の高いエゾバフンウニは、2024年は全道的に極端な不漁だという。

しかし、かつてはウニが今よりも手軽に食べられた時代があった。

積丹町に「田村岩太郎商店」がオープンしたのは12年前だ。

当時の目玉メニューは客が自分でザルを使いウニをご飯にのせる「朝うにぶっかけ丼」。

1杯3,000円でたっぷりと食べられた。

現在の状況と試行錯誤

しかし今は。

「ぶっかけ丼は去年は1回しかできなかった。名物だからどこかで1回やりたいとは思っている」(田村さん)

店では現在、「生うに丼」は時価で販売されている。

4年前は1杯4,000円だったのが、取材したこの日は倍の8,000円。

こうした不漁の中でも、田村さんにはこだわりがある。

「コンブのいない所にいるウニは取らない。実入りが良くない」(田村さん)

漁獲量も減りウニ自体の実入りも少ない今シーズン。

田村さんが原因の1つとして考えているのが、ウニのエサとなるコンブだ。

「コンブの中にバフンウニがいるが、今年はそのコンブが少ない。コンブがたくさん生えている場所のウニを取りたい。それが積丹のウニの味の良さにつながる。見えているウニをただ取ればいいということではない」(田村さん)

温暖化の影響か

なぜコンブが減っているのだろうか。

水産関係者が原因と指摘するのが海水温だ。

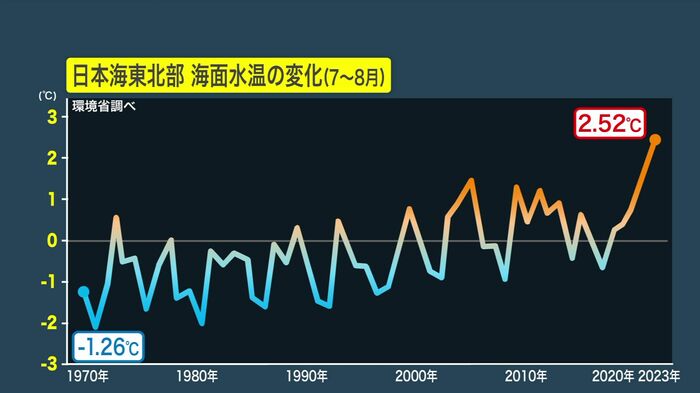

ここ50年間、日本海では海水の温度の上昇が続き、ウニを取り巻く環境に悪い影響を与えていると考えられている。

「コンブを食べるので北海道のウニはおいしいが、冬の水温が高いと海藻が生えにくくなる」(北海道大学大学院水産科学研究院 浦和寛准教授)

北海道大学大学院でウニを研究する浦和寛准教授によると、海水温の上昇は特に冷たい水を好むエゾバフンウニの命を脅かすという。

「限界がある。やはり動物なので。住みやすい環境に移動をすることは考えられる」(浦教授)

「育てる漁業も今後はやっていかなければという気はしている。海を育てて行かなければ大変になるかもしれない」(田村さん)

温暖化によるとみられる海の異変。

北海道のウニを守る試行錯誤が続く。