近年、生成AIをはじめとしたテクノロジーが進歩しているが、この生成AIの登場により世界はどう変わり、私たちに影響を与えるのだろうか。

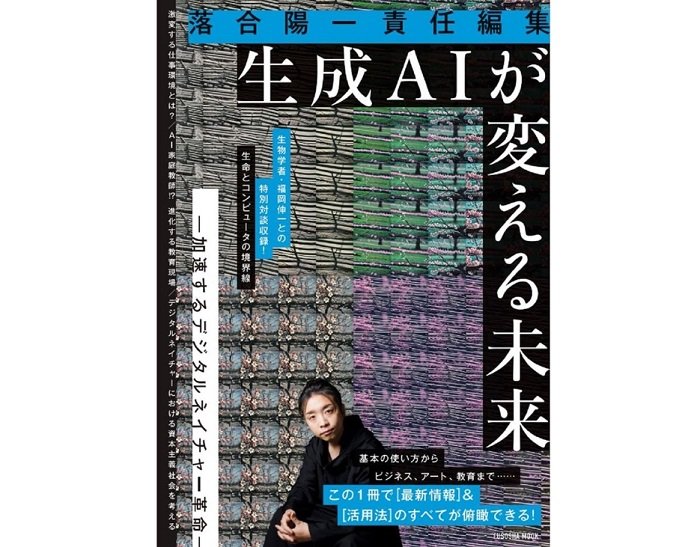

計算機科学者でメディアアーティストの落合陽一さんの著書『落合陽一責任編集 生成AIが変える未来 ―加速するデジタルネイチャー革命―』(扶桑社)から、生成AIを使いこなすうえで必要なものを一部抜粋・再編集して紹介する。

精査できる目利きの力が必要

現在、数々の生成AIが生まれています。

そんななか、よく質問を受けるのが「生成AIを上手に使いこなせる人と使いこなせない人の差」について。

僕自身が考える、両者の一番大きな差は「審美眼」だと思います。簡単に言えば、膨大な出力とねばり強く「選ぶ力」ですね。

生成AIが10個のプロトタイプをつくったとしても、その中で採用するものを選ぶのは人間です。

その際、「どれがいいのか」をきちんと精査できる目利きの力が必要になります。でも、意外とこれが難しいものです。

たとえば、動画生成AIで「波の動画をつくって」とプロンプト(指示)を入力し、数十秒もすれば、綺麗な波の動画が1個出来上がります。

しかし、本来、波の動きというものは非常に複雑な計算によって成り立っているので、物理シミュレーションを駆使して再現しようとすると、現状の生成AIがつくった動画は、物理法則に基づかないものも多いので物理の専門家から見ると、どこか違和感が生まれてしまうものも多いのです。

「本物っぽい」でも納得してしまう

しかし、ここからがおもしろい話です。

仮に人類の9割が「波」の動きを正しく認知していなかったなら、9割の人は「別にこれでもいい」という判断をするはずです。

その場合、正確な動きを再現した動画がなくても十分かもしれませんね。

波の再現動画に限らず、AIで生成された動画は、一見、リアルに見えるけれども、実は本物とはかけ離れていることが多々あります。

今後、生成AIで再現されるデータには、そんな「本物っぽく見えるデータ」がたくさん登場することでしょう。

そして、その適当なデータでも、人類の大半の人は納得できてしまう。

それはもはや「それっぽい自然」「元来の自然と異なるもの」、すなわち「新しい自然」ではないでしょうか。

リアルに触れて審美眼を磨く

いずれ、誰もがこういう絵や写真を無限につくれるようになったとしても、生成した人物の審美眼が磨かれていない状態であれば、あたかも自分の中にあるイメージに従って、「偽物だけど本物っぽく見えるもの」を出し続けることになるでしょう。

元来の自然は眼前に答えを教えてくれますが、デジタルネイチャー(人間中心論にとらわれずあらゆるものを計算過程として捉える時代)は噓と真実が同じ割合で混ざっています。

だから、審美眼をもってして、目の前にあるものを疑ってかかる必要があります。

自分の頭の中にある「これが正しいはずだ」というバイアスをはずして、「リアル」なものにも触れ続け、審美眼を磨くこと。

それができない人は、今後AIの発展によって訪れるデジタルネイチャーの世界では、真偽の不明からストレスを感じてしまうかもしれません。