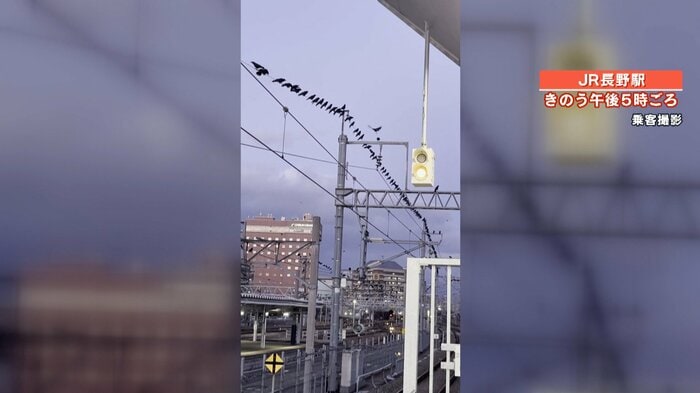

日が落ち始める午後4時半ごろ、JR長野駅周辺には大量の“黒い影”が集まっていました。

その正体は…“カラス”。

あちらこちらから「カーカー」と大きな鳴き声が聞こえ、夕暮れ時には彼らの大合唱が響き渡っています。

どこからともなく飛来するカラスの集団は、次々とやってきて、線路の架線やビルの上を埋め尽くしていきます。

カラスたちは、なぜ多くの人が行き交う、駅の周辺に集まっているのでしょうか?そこには、“令和に生きるカラス”の驚くべき学習能力が関係していました。

駅周辺に“令和のカラス”大量発生

「めざまし8」取材班は、JR長野駅周辺に集まってくるカラスたちの様子をウォッチング。

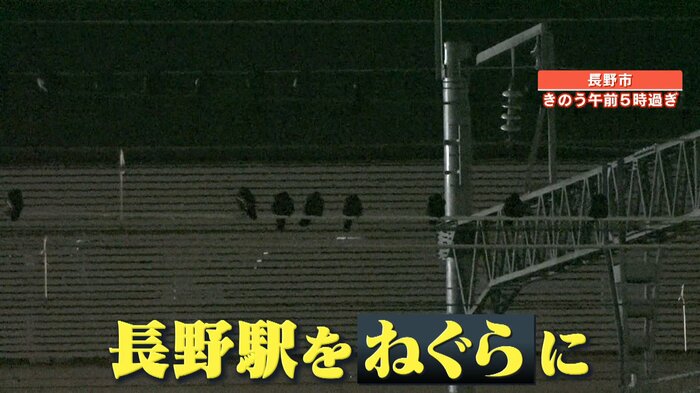

その結果、彼らが夕方頃に駅周辺に姿を現し、日が昇り始める頃に飛び立っていくことが分かりました。

夕方から早朝まで架線の上で過ごしていた数百羽のカラス。どうやら彼らは、長野駅を寝ぐらにしていたようです。

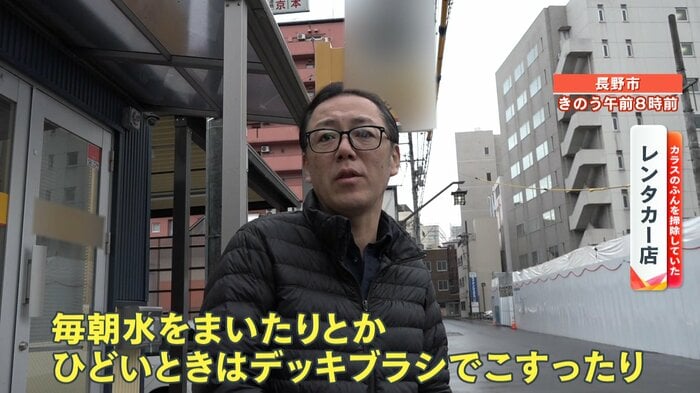

カラスが一晩過ごしたエリアでは、彼らの大量の“落とし物”が散乱していました。

カラスのふんを掃除していたレンタカー店のスタッフ:

毎朝水をまいたりとか、ひどいときはデッキブラシでこすったりしています。

なぜカラスたちは山ではなく、駅周辺をねぐらにしているのでしょうか?

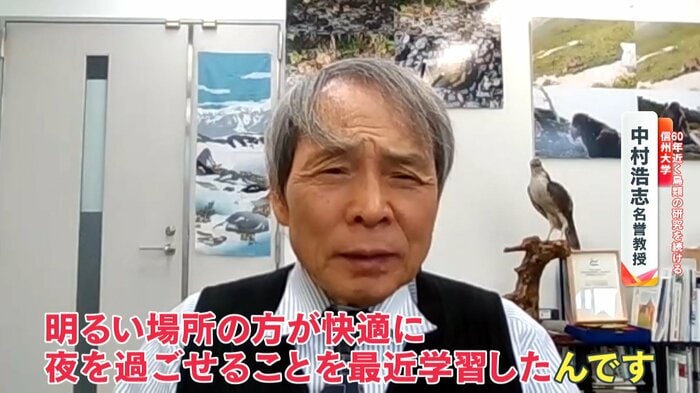

60年近く鳥類の研究を続けている、信州大学の中村浩志名誉教授は、その理由をこう話します。

信州大学 中村浩志名誉教授:

明るい場所の方が、彼らは快適に夜を過ごせることを最近学習したんです。天敵のフクロウやテンなどの捕食者が明るい市街地には来ませんから、安全なわけですね。

明るい市街地の中でも、駅の近くを選んだカラスたち。その理由については、線路の架線の上であれば人が近づくこともほとんどなく、安心して眠れる場所だと認識したのではないかと中村名誉教授はいいます。

JR東日本によると、大きな被害報告はないため、具体的な対策は取っていないといいますが…。

信州大学 中村浩志名誉教授:

今のところ長野駅の構内にねぐらを取れる数が1000羽が限界だと思っています。カラスの数がこれ以上増えたら、地域の人への被害が大きくなるでしょう。

(めざまし8 11月21日放送)