クマによる被害が全国で相次いでいる。長野県内は捕獲数は全国6番目だが、駆除せずに山へ返すいわゆる「学習放獣」の数が圧倒的に多くなっている。里への出没が増える中、こうした取り組みをどう続けていくか県の議論が始まった。

全国で相次ぐクマの被害

全国で相次ぐクマの被害。

長野県内でも10月末時点で1256件の目撃があり、2022年、2021年を上回るペースだ。

人身被害も10件・11人。

飯山市では10月、くくりわなにかかったクマに襲われた男性が死亡した。

駆除せず放した数 長野県が全国最多

そうした中、県はクマ対策の在り方を検討する会議を開いた。県の対策では、ある傾向がある。

それは捕獲したクマを人間の怖さなどを覚えさせてから山へ返す「学習放獣」の多さ。

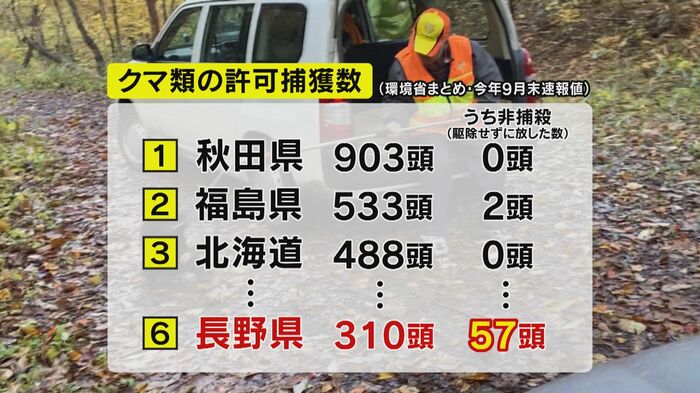

環境省のまとめでは、2023年9月末までの県内のクマの捕獲数は310。秋田(903頭)や福島(533頭)、北海道(488頭)などに次いで全国6番目に多い数字だ。

一方で、駆除せずに放した数は57(※非捕殺)と、全国で圧倒的に多くなっている。

「学習放獣」は軽井沢町のNPO法人ピッキオが行っている。

捕獲したクマに発信器をつけたり、クマを追い払う「ベアドッグ」と一緒に活動したりしていて、主に活動する軽井沢では、人の生活する場所では2010年以降、人身被害は起きていない。

県もクマとの共存を目指し、人や農作物に被害を与えたクマ以外は、原則「放獣」する方針だ。

ただ、各地でピッキオのような徹底した「学習放獣」を行っていないのが現状。

被害相次ぎ…課題も指摘

20日に行われた会議では、これだけクマの出没が増える中で被害を出した個体かどうか判断が難しいケースや地域住民の理解が得られるかなど課題も指摘された。

参加した委員の一人からは、「人里に出てきた個体に関してはおいしいものを食べて味を覚えてしまう。お仕置きして山に戻したところで、また出てきちゃうんじゃないか」との意見が出た。

県は今後、駆除や学習放獣のあり方について、検討を進める方針。

また、引き続き放置された果樹などの誘引物の除去などの対策を強化する。

長野県鳥獣対策室の塚平賢治室長は、「全国的なクマの出没状況が住民に心労というか心配を与えている中で、学習放獣をするかしないか難しい判断をしなければいけない」と話した。

(長野放送)