クリスマスが近づき、ケーキの予約を考えている人も多いのではないだろうか。そんな中で今、和菓子店が作ったホールケーキがX(旧Twitter)で話題になっている。

以前からいつか再現したいと思っていました。

こんなコメントとともに、京都の和菓子店「亀屋良長」の8代目当主・吉村良和さんが投稿した写真に写っていたのは、和菓子…ではなく直径18cmのホールケーキだ。

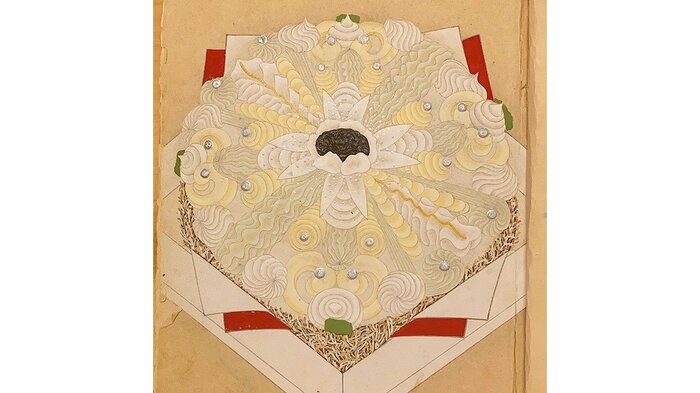

ケーキの上には、白と淡いグリーンのクリームがレースのように繊細に重ねられ、その上で銀色のアラザンが柔らかな光を放っている。そして中央には可憐な一輪の白い花。思わず見入ってしまうほどの美しさだ。

実はこのケーキは、創業1803年の亀屋良長に伝わる明治~昭和初期の「見本帳」という資料に描かれていたホールケーキを再現したものだという。

投稿を見た人たちからは、「絵も実物もなんと美しいこと!」「和菓子の世界でも新しいモノを受け容れる精神があるのは素敵ですね」などのコメントが寄せられ、1万のいいねを集めている(11月7日現在)。

白い花の中央は「粒あん」

このような美しいケーキが明治から昭和初期の日本にあったことに驚かされるが、再現した感想はどうだったのだろうか。そもそもなぜ和菓子店でケーキを作っていたのだろうか。8代目当主・吉村良和さんに聞いた。

――材料は何でできているの?レシピもあったの?

レシピがあったわけではないので、推察して昔から使われていた素材で作りました。クリームはバタークリームで、緑色の部分は抹茶を混ぜています。クリームの上に飾ってあるのはアラザンで、真ん中の黒い部分は粒あんを使いました。展示したものは見本なので中までは再現していませんが、実際はスポンジだったと思われます。

――ケーキが描かれていた「見本帳」とはどんなもの?

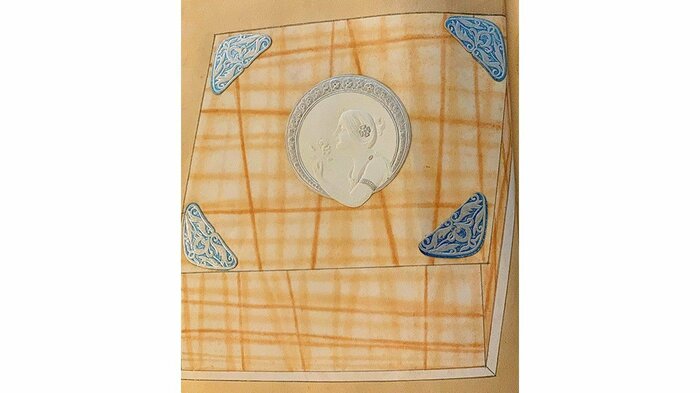

見本帳は、お客様がお菓子を注文する際に見るカタログみたいなものです。昔は砂糖が貴重だったので、店頭に並んでいるお菓子を選ぶのではなく、注文してから作る方式だったのです。亀屋良長には昭和初期頃までの見本帳が10冊ほどあります。

再現したケーキは、4代目の頃の明治~昭和初期の見本帳に載っていたものです。

職人の主張「こんなこともできる」を感じる

――再現してみてどう感じた?

担当したのは元パティシエの職人なのですが、「昔の人のバランス感覚を学んだり表現したいことを発見したりして、勉強になった」と言っていました。飾りのバランスをとるのが難しかったようで、試行錯誤しながら何台も作っていました。1台作るのに2時間ほどかかったそうです。

和菓子は余白を生かした「引き算」的な表現が特長ですが、洋菓子は重ねることによって美しさを出す「足し算」的な表現が特長です。このケーキにはそれがよく出ていると思うのですが、少々過剰な気も…「こんなこともできますよ」という当時の職人の主張を感じますね(笑)。

――なぜ再現しようと思った?

見本帳にこのケーキが載っているのを見て、いつか再現してみたいと思っていましたがなかなか機会がありませんでした。そんな中、10月14日に亀屋良長創業220周年のイベントを開催するにあたり、歴史を振り返るのにいい機会だと思って挑戦しました。

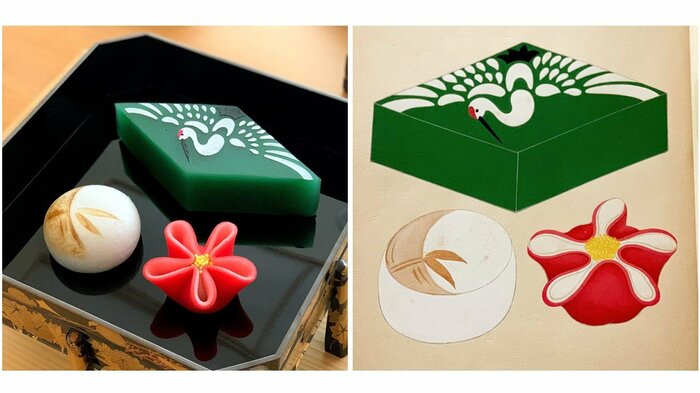

なお、イベント時に見本帳から再現したのは5種類で、洋菓子はこのケーキだけです。

昔は和菓子と洋菓子の区別がなかった?

――和菓子店なのに洋菓子も取り扱っていたの?

「和菓子」という言葉が使われるようになったのは、「洋菓子」が一般に浸透してからなので、昔は和洋の厳密な区別はなく、菓子は菓子屋に頼んでいました。

亀屋良長に伝わる明治の配合帳には西洋菓子の部もあることから、当時は様々な洋菓子を作って販売したいたことが伺えます。また、当時ケーキを作っていた和菓子屋はほかにも何軒かあったようです。

当時は鎖国が解かれるとともに西洋のお菓子がたくさん入ってきた時期だったので、職人がそれにチャレンジしてみようと思ったのは自然な流れだったと思います。

そもそも和菓子の製法は、江戸時代以前に入ってきた中国やヨーロッパの菓子の影響を受けて江戸時代に成熟したので、昔の職人が洋菓子を作る技術を持っていたことは不思議なことではないのです。

――このケーキは誰がどんな時に注文したのだと思う?

お祝いの時などでしょうか。京都の人は新しいもの好きですから、面白がって注文した人もいたかもしれませんね。

――また見本帳から再現してみたい?

展示会がある時にまた何かやってみたいと思っています。

江戸時代のお菓子は高級品だったので、今に比べて一つひとつに手間がかかっています。ですから、見本帳を再現することは職人にとって技術を学ぶいい機会。温故知新と言いますが、見本帳を眺めて昔の職人と向き合っていると、本当に勉強になるし面白いです。実はその見本帳にも「温故知新」と書いてあるのですけれど(笑)。

亀屋良長220周年祭で見本帳を再現するる取り組みを行いました。これは明治後期から昭和初期のもの。

— 亀屋良長 吉村良和 (@yoshimura0303) October 25, 2023

以前からいつか再現したいと思っていました。

和菓子は日本にあった餅や果物などに中国、ヨーロッパから入って来た菓子を日本人の好むようにアレンジし、江戸時代に大成した歴史があります。… pic.twitter.com/VhCo2GGKoV

なお、亀屋良長は、パンにのせて食べる「スライスようかん」など、和菓子の枠を超えた人気商品を販売している。これからも温故知新の精神から、斬新な商品も発売されることだろう。

(画像提供:亀屋良長)