“クーデタードミノ”現象でテロ懸念

台湾情勢やウクライナ侵攻、半導体覇権競争、最近では福島第一原発の汚染水放出を巡って中国が日本産海産物の輸入を全面的に停止するなど、国際情勢の焦点は国家間イシューに集中している。

一方、世界各地をウォッチングすれば、アフリカでは最近もガボンやニジェールでクーデターが起き、スーダンやマリ、ブルキナファソなどのケースを含め一種の“クーデタードミノ”現象が生じている。

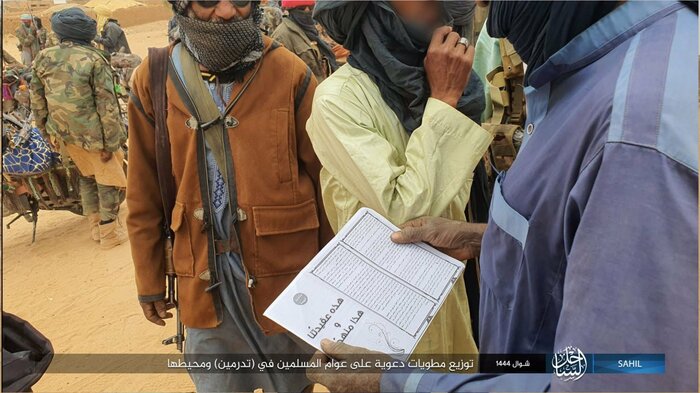

そして、それによってサハラ砂漠周辺のサヘル地域で活動するアルカイダやイスラム国に忠誠を誓うイスラム過激派の活動が、いっそう活発化することへの懸念が拡がっている。

イラクやシリアで広大な領域を実効支配してきたイスラム国も、以前ほどの規模や勢いではないものの、依然として5000人から7000人あまりのメンバーが存在するとも言われる。

アフガニスタンでは、イスラム主義勢力タリバンが権力を掌握してから2年が経過するが、依然としてアルカイダとの関係は深く、インド亜大陸のアルカイダやウイグル系過激派など多くのイスラム過激派が存在する。

こういったイスラム過激派の活動はほぼ地域的なもので、今日グローバルなレベルで差し迫った脅威はない。しかし、欧米やイスラエル、中国やロシアなどへの敵意を放棄したわけではなく、依然として国際社会に不気味な脅威を与えている。

テロの背景や原因は何なのか?

一方、こういったイスラム過激派、世界のテロ組織、もっと言えばテロの背景や原因には何があるのだろうか。

この問いについて、よくテロの原因は貧困だと言われる。確かにイスラム過激派に参加する戦闘員の中でも、リーダー層はイデオロギー的にイスラム国が掲げる暴力的過激主義に染まっている一方、末端兵士たちは報酬に魅了され、また生活していく手段としてテロ組織にリクルートされるケースが多い。

しかし、アルカイダの創設者オサマ・ビンラディンやアイマン・ザワヒリ、イスラム国の創設者アブバクル・アル・バグダディなどは大富豪や裕福な家庭の出身で、貧困とは程遠い。

貧困も主要なファクターだが、それだけではないのだ。

テロと無縁ではない地球温暖化

また、地球温暖化もテロと無関係ではない。

以前、ナイジェリア北東部のチャド湖では温暖化の影響による干ばつ被害が深刻化し、そこで漁業を営むことで生活をしてきた漁師たちが職を失う事態となった。そして、ナイジェリア北東部を拠点とするイスラム過激派ボコハラムは、職を失った漁師たちを豊富な資金で新たにリクルートした。

地球温暖化とテロは一見して因果関係がないように思われるが、実際上述のようなケースもあり、今後この関係はいっそう接近することだろう。

国連とアフリカ連合は9月はじめ、アフリカの温暖化が世界の他の地域よりも急速に進んでおり、干ばつなど気象災害がより深刻になっているとの報告書を発表した。アフリカでは今後急速な人口増加が見込まれるが、食糧難や経済格差などが深刻化し、内戦やテロなどにより、治安がいっそう悪化する恐れがある。

テロ組織によるテクノロジー活用

さらに、21世紀以降のインターネットやSNSなどテクノロジーの発展は、テロ組織の活動を飛躍的に活発化させることになった。

アルカイダやイスラム国はフェイスブックやツイッター、ユーチューブなどのSNSを駆使し、犯行声明や犯行予告、日ごろの活動などを頻繁に配信し、過激な動画や画像をネット上に載せるなどしてメンバーのリクルートや資金調達などを行った。

イスラム国の活動に参加するため、シリアやイラクに数万人の外国人が流入したのも、事前にSNS上でイスラム国の情報を入手し、イスラム国戦闘員らと連絡を取れたからだ。

また、欧米諸国では過激思想の影響を受けた個人による単独的なテロ事件が頻繁に発生したが、それも実行犯が事前にネット上で過激思想に触れ、自己過激化したからである。

言い換えれば、現代テクノロジーなしにテロ組織はほぼ機能せず。それが生命線になっていると言える。

このように観てくると、テロに特定の原因や背景はない。テロ組織に入ってしまう個人の背景も多岐に渡り、貧困もあれば、失業や経済格差、宗教的民族的な差別、疎外感、冒険心、不満、憎悪などあらゆるものがテロの要因となる。

また、上述したように地球温暖化やテクノロジーの発達もテロを助長する原因となり、テロには特定原因はなく、あらゆるものが合わさって現れる暴力行為と言えよう。

【執筆:和田大樹】