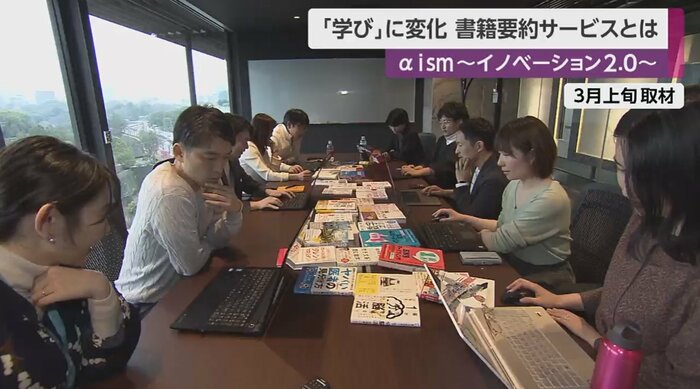

新たな読書の在り方

男性:

まさにこのウーブンシティ。もうちょっとくわしく知りたい人はけっこういるんじゃないか

「“要約”読みたい感じはあるよな」

「これこそ“要約”から読みたいですよね」

「まず“要約”読みたいって人は多いでしょうし」

70冊近いビジネス書を前に交わされる議論。飛び交うキーワードは「要約」だった。

この現場から生まれる、現代のビジネスパーソンに向けた新たな読書の在り方を取材した。

1冊の本を「3要点と4,000字」に

東京・千代田区にある「マイナビ」。今、社員たちの休憩時間に変化が起きていた。

マイナビ社員:

いま、フライヤーで読みたい本を探していて。1日1冊は読もうかなと。

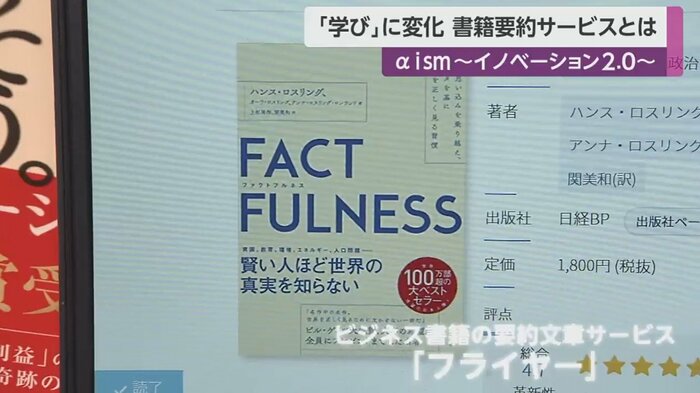

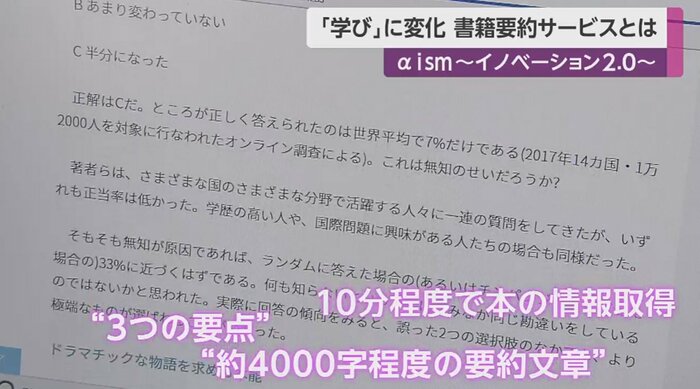

彼女が目を通していたのは、「フライヤー」と呼ばれるビジネス書籍の要約文章をアプリやサイトで閲覧できるサービス。

分厚いビジネス書籍も、フライヤーは3つの要点と、約4,000字程度の要約文章にまとめるため、10分程度で本の情報を得ることができる。

マイナビ社員:

お昼ご飯を食べている合間にちょっと時間があいたらそこで読んだり、テキストで気になるキーワードさえ書いてあれば、普段絶対取らないような本にも出会える。

この会社では、フライヤーを社員研修の強化の一環として導入。

マイナビ・長谷川由佳課長:

読んだ内容をぜひアウトプットしてもらって、社員間のコミュニケーションを活性化してもらう。お客さん先での商談で生かしてもらうといった行動につなげてくださいと言っている。

書店でも新たな販促ツールとして活用

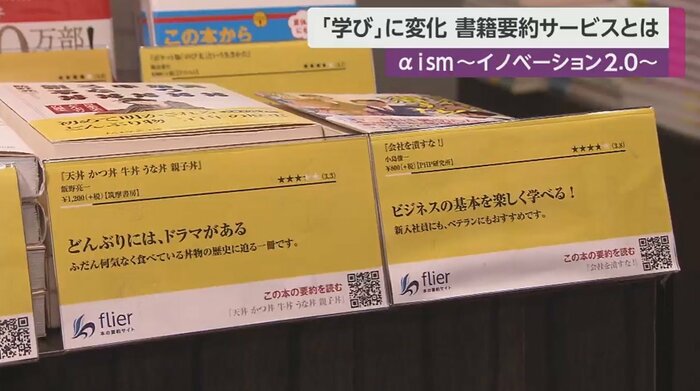

そして、この要約サービスを新たなビジネスチャンスと捉えていたのが、書店だ。ベストセラーや新刊が並ぶ店の入り口付近にはフライヤーのコーナーが。

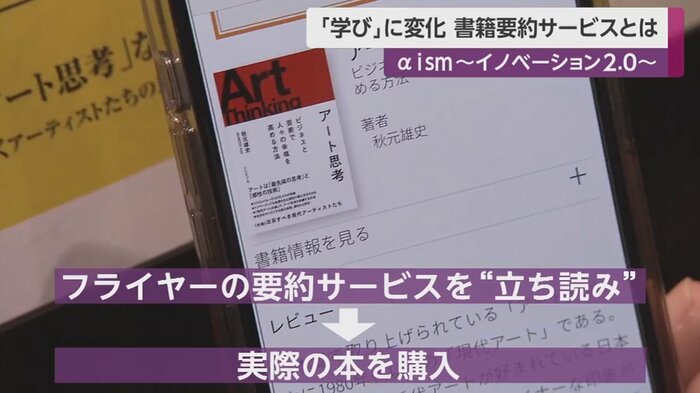

ポイントは、平積みされた書籍の手前に置かれたポップに付いているQRコード。気になる本のQRコードを読みとくと、すぐにフライヤーのページが表示され、本の要約などを読むことが出来る。

原書を前に、フライヤーの要約サービスを立ち読みすることで、興味を持った客が実際の本を購入するケースが増えているという。

この宣伝効果を出版社側も期待。今では、約180社がフライヤーと提携している。

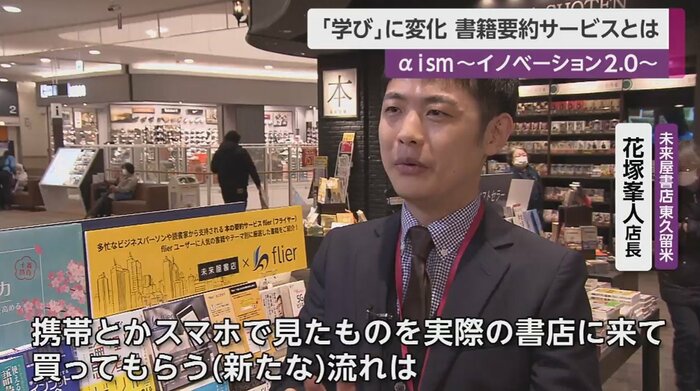

未来屋書店 東久留米・花塚峯人店長:

携帯とかスマホで見たものを、実際の書店に来て買ってもらう(新たな)流れはフライヤーの企画を始めて出てきているのかなと。

一日1冊のペースで追加

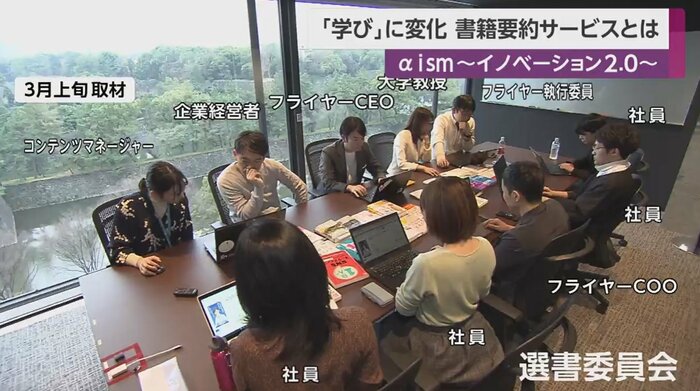

ビジネスマンの需要が大きい書籍を経営者や大学教授らによる選書委員会が選定。1日1冊のペースで追加されているフライヤー。

2020年1月には、会員数が50万人を突破。隙間時間の有効活用と新たな知識を取得する手段として期待されている。

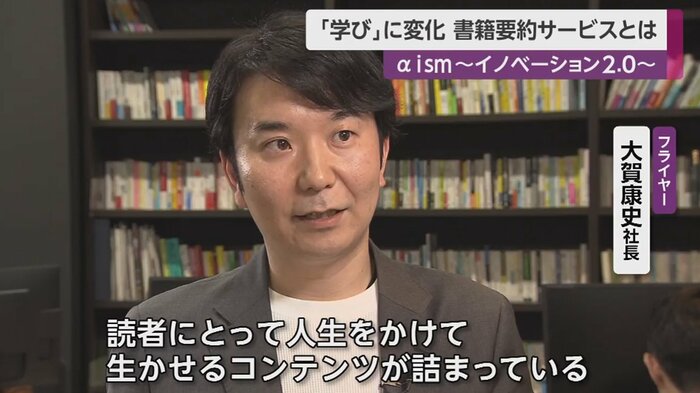

フライヤー・大賀康史社長:

本というのは、長い時間をかけて作られたものだからこそ、読者にとって人生をかけて生かせるコンテンツが詰まっている。われわれとしては、本を通じてどういった学びを広げていくか、読者が本を通じてどういったところを自分に生かしていくのかを考えられるような触媒になっていかないといけない。

新たな本との出会いが増える

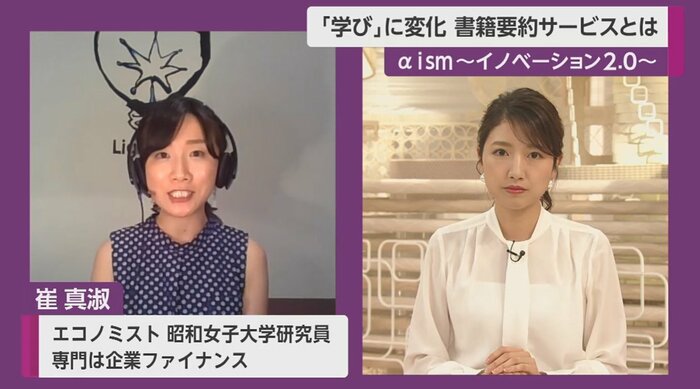

三田友梨佳キャスター:

この書籍の要約サービス、崔さんはどうご覧になりましたか?

エコノミスト・崔真淑コメンテーター:

他社なんですが連載や本の推薦をしていたことがあるので、このサービスの有用性は強く感じています。

三田友梨佳キャスター:

なぜ今このサービスが求められているのでしょうか?

エコノミスト・崔真淑コメンテーター:

やはりコロナの影響によって先が見通せない。未来予測のために知識を求める。そんなニーズがあると思います。そうした時に本は有用なツールだとは思うのですが、ついつい時間がないということでジャンルが偏ってしまったり新しい本との縁が減るということがあると思います。でもこの要約サービスがあれば、自分が全く手に取らない本に対しても縁が生まれるかもしれない。そんな動きがあると思っています。

三田友梨佳キャスター:

こういったサービスはさらに広がっていきそうですが、何が成功のカギとなるのでしょうか?

エコノミスト・崔真淑コメンテーター:

勝負は質だと思っています。やはり要約の質を高めるための人材投資がさらに活発になっていくのか、この辺りに注目しています。

三田友梨佳キャスター:

書店の平積みの本からの出会いも大切にしていきたいと思いますが、気軽に要約に触れられるというのもまた新たな本との出会いになるのかもしれません。

(「Live News α」6月23日放送分)