観測史上、最も早く開花した仙台市のサクラ。新生活を迎える子供たちを祝うかのように咲き誇っている。そんな中、とある小学校の校門近く掲げられた横断幕が目に留まった。「開校150周年」と書かれている。実は、宮城県内の小学校の3分の1ほどの学校が、今年度創立150周年を迎えるという。なぜこれほどまでに多いのか、その謎に迫った。

県内「3分の1」の学校が“創立150周年”

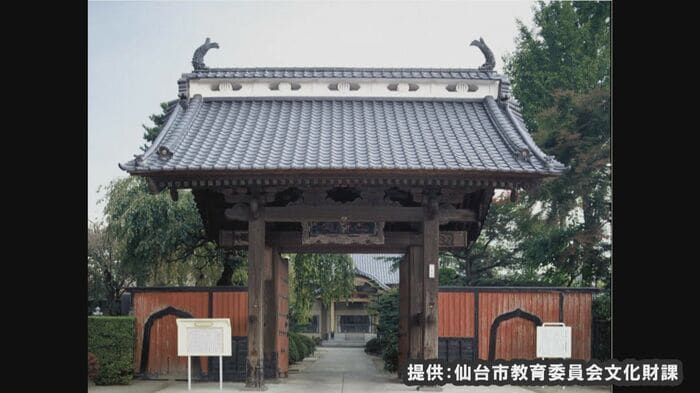

仙台市中心部にある上杉山通小学校。通り沿いに面したフェンスに沿って「開校150周年・祝」と書かれた横断幕が掲げられている。

「150年の歴史があるのか…」そんな考えを巡らせながら、別の日、付近を散策していると、上杉山通小学校から1キロほどしか離れていない木町通小学校にも、創立150周年を記念する横断幕が掲げられていた。

仙台市によると26校の小学校が今年創立150周年を迎える。県内全体ではどうか。仙台放送で全35市町村に確認を取ったところ、今年、創立150年を迎える学校はおよそ130校にものぼるという。県教育委員会によると、2022年4月1日時点の県内にある小学校の数は367校。よって、県内の全小学校の「約3分の1の小学校が、今年創立150周年を迎える」という計算になる。

背景に近代学校制度の原点「学制」

なぜ今年150周年を迎える小学校がこれほどまでに多いのか。

教育の専門家の水原克敏東北大学名誉教授に話を聞いた。

ーどうして2023年に創立150周年を迎える学校が多いのか。

水原克敏教授:

明治5年「学制」というものが公布され、日本で初めて近代学校が作られました。宮城県は明治6年に作られた学校が大半なので、そこから数えると、今年が150年となります。

「学制」とは日本最初の近代的学校制度を定めたものだ。これより以前は、武士は藩校で儒教の教育を、庶民は寺子屋で読み書き算を…といったように身分ごとの教育が行われていたが、明治時代に入り、それまでの身分制度が廃止になった。そこで登場した「学制」には、「国民全員が小学校に入学し、同じ水準の教育を受ける」という「国民皆学」の精神が盛り込まれた。現在の学校教育にもつながっている制度だ。学制は、欧米諸国の教育システムをモデルにしていて、これをきっかけに、全国で一斉に小学校創設の準備がスタートすることになる。準備に一定の期間を要した結果、翌年、明治6年に多くの小学校が開校したという。

水原克敏教授:

学制のすごいところは、侍、町民、農民といった身分に関係なく学校に入って勉強するということ。この5年前までは江戸時代。殿様と農民が同じ空間にいるということがなかった。それが、同じ場所で勉強して競争する。身分より個人の能力が重要になる。学歴競争主義が始まったのです。

「小1」教科書が「高3」レベル?

学制頒布によって、仙台市を中心に103校、古川市(現大崎市)を中心に64校、角田市を中心に63校、合計で230校が出来た。江戸時代には、国内有数規模の藩校「養賢堂」があり、高い学力レベルを誇っていた宮城県。学制が頒布された直後の就学率は32.6%で、全国平均の28.1%を上回っていたという。(参照:宮城県教育百年史)

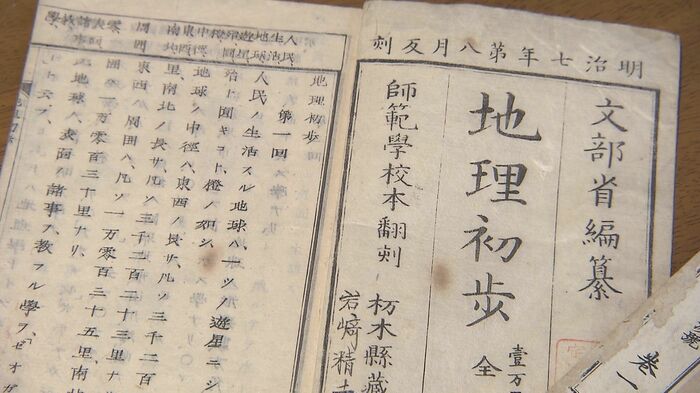

また、当時、教科書を使うのは教師だけで、子供たちは教科書を持っていなかったという。さらに、その教科書は「アメリカの教科書を翻訳しただけのもの」で、国民生活とは乖離していた。小学生にとっては難しすぎる内容だったのだ。水原教授は「今の高校生くらいが学ぶ内容ではないか」と話す。

水原克敏教授:

学校が何をするところかわからなかったので、教科書を全部輸入して翻訳する。世界の学校はこういうことを勉強しているから、教えたいということだったのでしょうが、無理でしょう。これでは内容が難しくて使えなかった。徐々に、学校でやることが読み書き、計算にシフトしていくことになる。また、試験は公開で行われ、近所の人が試験を見に来ていた。「あの人、お父さんがお殿様なのに能力がないんだね」とみんなが見ている。殿様の子どもでも忖度しなかった。

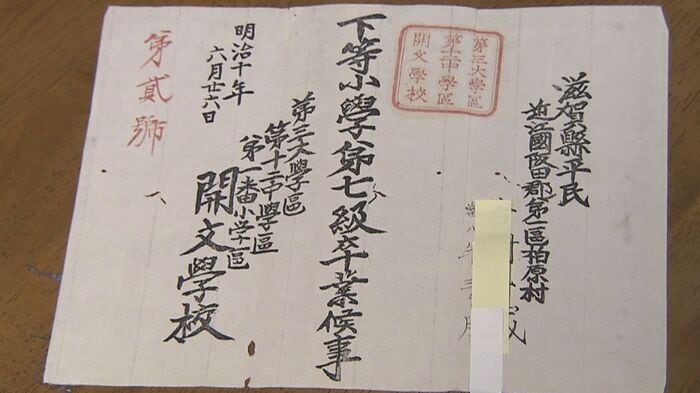

当時の試験は、合格すれば、いわゆる「飛び級」で進級が可能だった。15歳で大学に行った人も少なくなかったという。完全な実力主義だったと言える。一方、教育を受けるためには授業料が必要だったこともあり、学制頒布直後数年間は就学率はなかなか上がらなかったという。

水原克敏教授:

明治半ばまでは産業が乏しく、知識・技術を活かせる場がなかったので、学校に意味がなかった。江戸時代が終わって5年・10年の時代なので、学校には裕福な子どもしか行けない。7割の子供たちは学校に行けず、家で働いていた。親の仕事を見習って社会的な人間になっていくのが普通で、学校はいらなかった。後半になって産業が発展してくると、学校を出た人のほうが有利になる。学歴と産業がうまく絡まってきたことで、「学校に行ったほうが、将来儲かる!」となった。

1879年には、学制に代わって、より就学義務や教育行政権限の規定等が自由な「教育令」が制定。反対論が多く、翌1880年に改正され、その後は、1886年に「小学校令」、「中学校令」、「帝国大学令」が続々と公布された。その後も様々な法令が公布・改正され、教育制度の整備がされていく。その後は、1890年の「教育勅語」、1945年の敗戦後の「教育基本法」制定と時代を経て日本の教育制度は変遷を遂げてきた歴史がある。

県内の3分の1もの小学校が今年開校150周年を迎える。街中で看板を見かけたら、近代学校の原点「学制」と、その教育制度の移り変わりを思い出してみてはいかがだろうか。

(仙台放送)