WBCの舞台裏などが語られ、侍ジャパン世界一奪還からしばらく経っても日本中が余韻に浸るなか、日米でシーズン開幕を迎え、盛り上がりは続いている。

張り詰めた緊張感の中での必死なプレーに胸をうたれたが、かつて「ボールが止まって見える」という一流選手の話を聞いたことがあるだろうか。

実は、本当にこの現象が起きていることが千葉大学の研究で明らかになった。

感情によって、視覚の時間精度(短時間に処理できる能⼒)が高くなる、つまりスローモーションに見える。交通事故の瞬間に「周囲がスローモーションで見えた」という話も同じ現象だという。

「怒り」の表情を見ると時間が短く感じる?

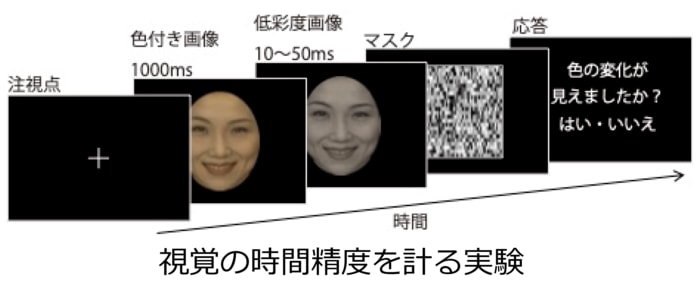

千葉大学大学院人文科学研究院の一川誠教授らの研究チームは、20人の被験者にカラーの顔写真を1秒間見せたあと、同じ写真の色を薄くした(低彩度)画像に切り替え、気づくまでの時間を計測した。

例えば、怒った人の顔写真は「危険な画像」として見た人の感情を喚起することが知られているのだという。

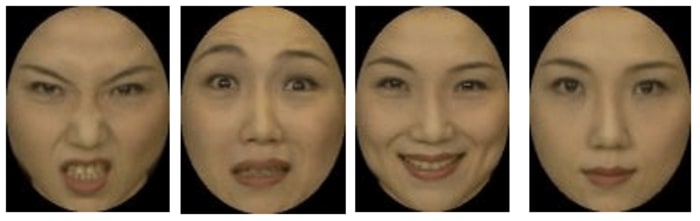

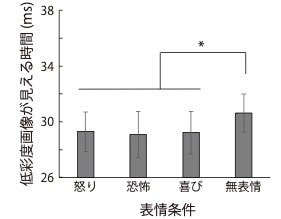

用意した写真表情は「怒り」「恐怖」「喜び」「無表情」の4パターンで、白黒画像のように色を薄くした画像は、10~50ミリ秒だけ見せた。

すると、「怒り」「恐怖」「喜び」は、「無表情」より短い時間で認識することがわかったという。

「ドキッ!」とするほど遅いスローモーションに

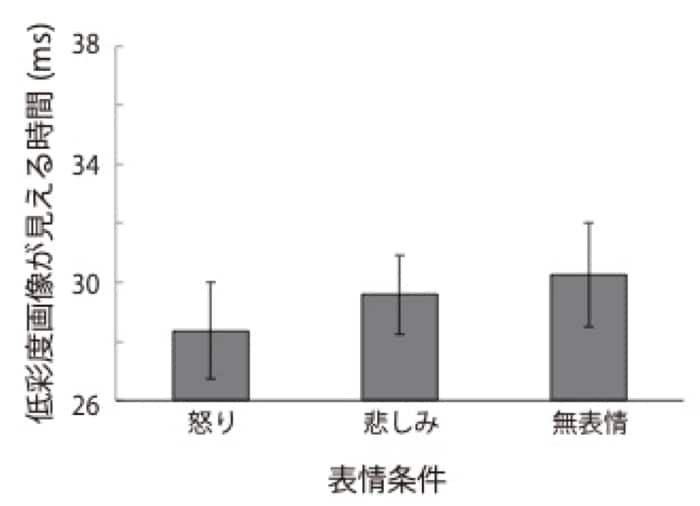

さらに、「怒り」の画像は、ドキッと感じる程度=興奮の度合いが大きいとされており、この度合いが中程度の「悲しみ」、小さい「無表情」の画像を見せて比較した実験では、「ドキッ」が大きいほど短時間で認識できることが判明した。

この結果から、「ドキッ」が大きいほど、短時間で生じた出来事を認識しやすくなることが示されたという。

すごく「ドキッ」とすれば10%超のスローモーションも

では、どのぐらいスローモーションになるのか?そして、「ドキッ」の中で「喜び」の感情もこうした現象が起きるのはなぜなのか?

研究チームを率いた千葉大学大学院人文科学研究院の⼀川誠教授に聞いてみた。

――スローモーションとはどのぐらい遅く見える?

これまでの私たちの実験では約10%ほどのスローダウンが確認されています。

実験では、表情や風景画像を使った中程度の感情喚起に止めているので、この程度の変動になっていると考えています。

これまでの研究で、喚起できた覚醒度とスローダウンの程度の間には相関関係があることがわかっています。そのため、もっと強い感情を喚起すれば、遅くなる程度ももっと大きくなることが期待できます。ただし、実験倫理的に、そうした強い感情喚起をすることは困難な状態と思います。

――「ドキッ」というのは「緊張」と同じような意味?

心理学用語では「覚醒(arousal)」と言いまして、「緊張」と関連しますが、同じ意味ではありません。「緊張」よりも「興奮」と言った方がいいように思います。リラックスや弛緩した心的状態とは対称的な心的状態を指します。

――バッターなど、アスリートが「集中」するのと同じような意味?

これも関連していると思いますが、同じではないと思います。「集中」は「冷静さ」を伴うこともありますが、そうした場合、今回の研究で示したような「興奮」「覚醒」に伴う現象は生じにくいのではないかと考えています。

――ということは、アスリートの「ゾーン」と別?

アスリートのゾーンとは関連していると考えております。

ゾーンに入っているアスリートにボールが止まって見える場合、「集中」ではなく、「覚醒」が関係していると思います。

私たちの研究では、覚醒度が高いほど視覚の時間精度も比例的に上昇することがわかっているので、特に高い覚醒状態にあれば、視覚の時間精度もかなり高くなると思います。

それが、ボールの移動がスローで見えたり、止まって見えることと関係している可能性が高いと考えています。

――交通事故のときにスローモーションに見えるのは「ドキッ」とするから、ということ?

そうした心的状態が関係していると考えています。

意図的にスローモーションを起こせる?

――なぜ「ドキッ」とするとスローモーションに見える?

これまでの研究では、まだ現象が特定の条件で再現可能であることを確認しただけです。そのため、この現象がどのような基礎過程に基づいて生じているのか、「なぜ」生じるのかという問いまでは答えを得ておりません。

ただ、これまで行ってきた実験結果から推察するに、感情反応により「覚醒」した状態では、視覚の時間精度が通常よりも高められるようです。

興奮状態に対応して、知覚の時間的な精度や分解能を向上させて、短い時間の間に起こった細かなことを知覚認知できる能力を向上させることで、そうした感情を喚起した状況に対して適応的な行動をしやすくするような機能があるのだろうと考えています。

――スローモーションに見えることで何ができる?

目の前で、高速で物事が展開しても、それをちゃんと知覚、認知することは通常は困難と思います。そうした、通常では速すぎてわからないような事柄が、感情反応に基づいて「覚醒」状態にある時には、視覚の時間精度が上昇するので、ちゃんと見極められるようになるのだと思います。

そうした「速い知覚」が成立することで、状況に対応してより適切な行動がしやすくなる可能性があると考えています。

――意図的にスローモーションを起こせる?

感情反応に関しては、意図的に喚起するのは難しいと思います。ただし、感情反応によらず、覚醒の程度を高い状態に保ち、そのことによりスローモーションの見えを実現することは可能かもしれません。

たとえば、覚醒時には意図的な注意も活性化した状態にあると考えられていますが、こうした意図的な注意にも、今回見出したのと同じような視覚の時間精度を上げる機能がある可能性が他の研究者たちによって指摘されています。意図的な注意の操作によって覚醒状態を高く保つことで、随意的にスローモーションで見えるような状況を実現することは可能かもしれません。

実は「喜び」は強い覚醒度の状態を作り出す

――「喜び」でも同じ反応が起きるのはなぜ?

喜びの表情画像を観察すると、その観察をした人にも喜びの感情が喚起されることが知られています。喜びの感情自体は、比較的強い覚醒度の状態を作り出すことが知られています。

喜びの表情画像を観察した場合、やはり比較的強い覚醒度反応を喚起する怒りや恐怖の表情画像を観察した場合と同様の視覚の時間精度の上昇を引き起こしたことも、感情的な覚醒反応が視覚の時間精度の上昇の条件であることを示唆していると考えています。

――この実験は、社会や生活のどんな場面で役立てられる?

今回の研究は、感情反応によって人間の知覚能力が上昇することを示しています。いわば、人間の隠れた能力が明らかになったわけです。

そうした能力の向上を発現する条件が特定できれば、意図的に人間の課題遂行能力を上げることに繋がると思いますし、潜在的な危険を回避することにもつなげられるかもしれません。

事故の瞬間がスローモーションで見えたという話はよく聞くが、科学的に示されたことは興味深い。そして、世界大会など緊張感の⾼い試合で「ゾーン」に入った選手たちが想像を超えるプレーを見せて、我々を感動させるのもこうした現象が関係しているのかもしれない。