”雲のスペシャリスト”の猪上淳さんが、2022~2023に南極へ行く「第64次南極地域観測隊」の隊員として調査研究を行う。

猪上さんは、国立極地研究所気水圏研究グループ准教授で、北極で大気と海、雲の関係性を研究し、日本気象学会賞を受賞するなど雲の研究において国内外で注目される研究者だ。

今回、北極から場所を移して、まだ謎の多い南極の雲の発生メカニズムについて調査する予定だ。

雲の研究は温暖化の予測に欠かせない

なぜ、南極で雲の調査をするのかー。

猪上さんは、雲は地球温暖化を予測する上で“欠かせない存在”だという。

猪上准教授:

雲は太陽のエネルギーを反射するという重要な役割を担っています。もし雲がなければエネルギーはそのまま地球の表面に達するので、海水温がさらに上昇したり、氷がとけたりします。

そのため、雲があるかないかで地球の暖まり方に違いが生じます。

ただ、そもそも雲が地球の温暖化を強めるのか、弱めるかについてはまだ十分にわかっていないんです。

雲は『水雲』と『氷雲』の2種類 違いは?

猪上准教授:

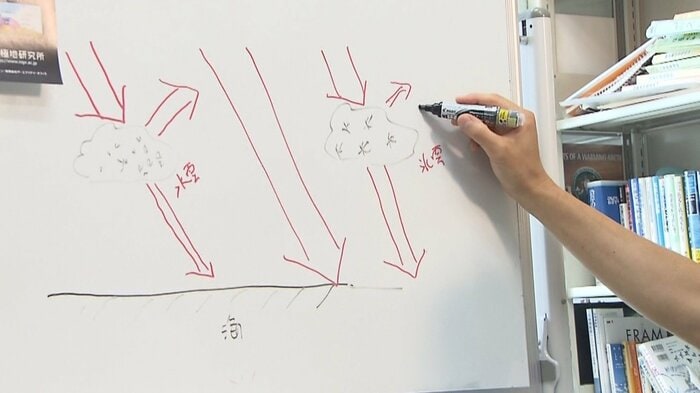

雲は日光を反射させるため、雲が多ければ地表の温度が下がるはずでしたが、雲の中にも、太陽のエネルギーが反射しやすい『水雲』、逆に反射しづらい『氷雲』の2種類あります。

簡単にいうと、これから雷雨が起きそうなときには、ずいぶん暗くなりますよね。日光が雲の上の方で反射されるので、昼でも暗い雲。夏の地表付近の、あの雲が『水雲』です。

一方、『氷雲』というのは、飛行機が飛んでいる高さでよく見える白くてふわふわしているような明るい色の雲のことです。

『水雲』が暗いのは、太陽の光を反射させて地表に光を透過させていないから。逆に『氷雲』は光をある程度透過させているので白く見えるのです。

『水雲』と『氷雲』で粒に違い

猪上准教授:

水雲は小さな丸い水滴が集まって作られていて、氷点下でも存在できる特徴があります。

一方、氷雲は水雲に比べて比較的大きな氷の粒でできていています。

摂氏0度からマイナス38度くらいまでは水雲も氷雲も共存できる気温と言われていて、雲粒の核となる塵(エアロゾル)の種類が水雲か氷雲かを決める鍵となります。

そのため雲の研究において、大気中のエアロゾルを採取してその種類を調べることは非常に重要な調査となります。

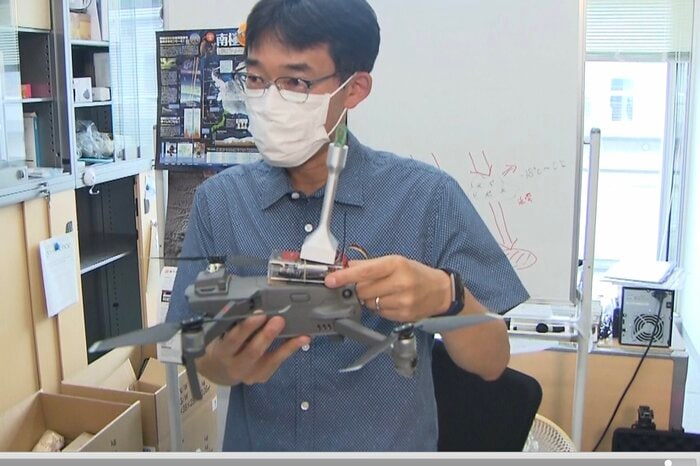

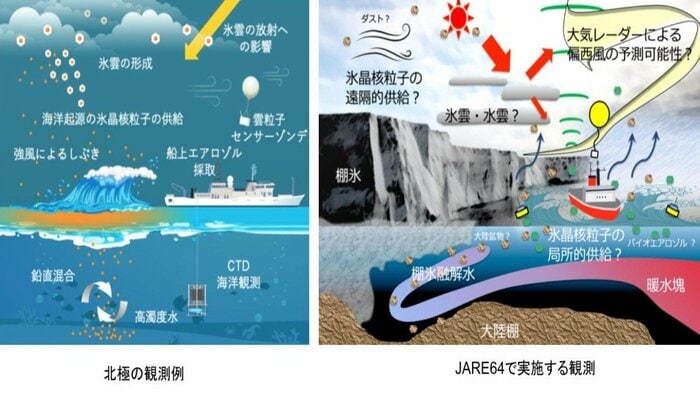

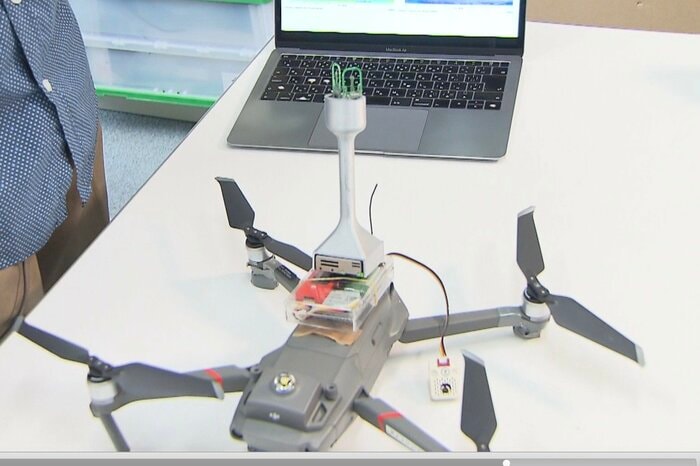

南極観測船「しらせ」の船上では、上空の雲の分布を連続的に調べる測器とともに、雲の存在する気温や相対湿度を高層気象観測やドローンで調べます。

またエアロゾルも採取して、その性質を分析します。

海のしぶきが雲を作っている?

猪上准教授:

雲の素である“エアロゾル”は大気中に様々な形で発生し、輸送され、その一部が雲になります。

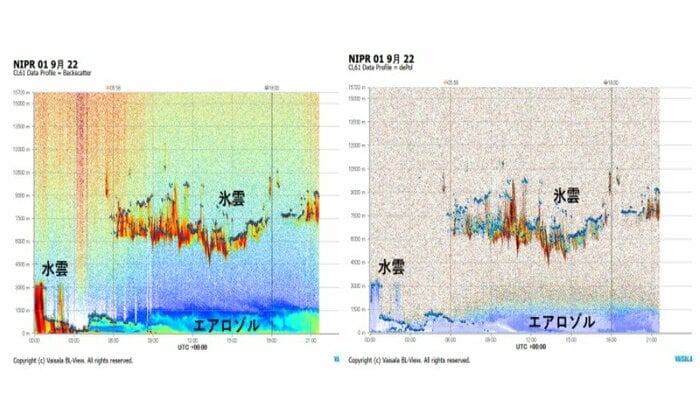

でも、北極海で調査した結果、海氷がとけた海域で、強風による海のしぶきによって、海洋起源のエアロゾルが大気中に舞い上がり、低層に雲を作ることが分かったんです。

そして、雲粒を計測する特殊な高層気象観測によって、その雲は『氷雲』であることが確認されました。

南極観測船「しらせ」ではこの特殊な高層気象観測のほかに、連続的に低層の雲を計測する装置を搭載し、より詳細な解析を行える体制にしています。

雲のデータをもっと正確にすべき

気候モデルでは、南極域の南大洋上の雲は『氷雲』が多めに計算されているが、衛星データと比較すると実際は『水雲』が多いのではないかと考えられている。

そのため、このデータの正確性をさらにあげることが求められているという。

猪上准教授:

雲の研究はこれまで個別に行われてきました。雲を形成するエアロゾルの組成を研究する人、地表面や海面からのエアロゾルの供給過程を考える人、雲形成と降雪/降水過程を研究する人、そうした別々で研究してきたものを、今回の南極での調査研究で、それぞれの分野を融合させてシームレスに雲の研究を行う予定です。

南極での雲の発生メカニズムと発生予測ができるようになれば、どのくらい太陽光を反射しているのかより正確なデータが得られることから、地球温暖化の予測の精度をさらに高めることになると期待されている。

【タイトル画像】雲に関する多数の測器を搭載した「しらせ」06甲板(極地研・猪上淳准教授提供)