雪解けが進み、クマが目覚める季節を迎えた。

北海道では近年、札幌市など大都市の市街地に出没するクマが深刻な問題となっている。

"馴染みの山"でクマ 小学校の研修でも使われるほど身近な場所

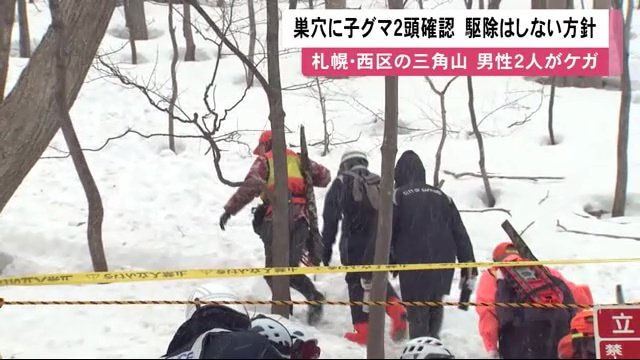

札幌市では3月31日、男性2人がクマに襲われ、重傷を負う事故が起きている。

登山道から200メートルほどで見つかった、巣穴を調査していた2人のNPO職員がクマに襲われ、重傷を負った。

現場は住宅密集地に隣接し、小学校の研修でも使われる、札幌市民にとって馴染みの深い山だ。

クマと人との"距離"が近づいている。

廣岡 俊光 キャスター:

入り口にでかでかと"クマ出没注意"と書いてある。人が生活しているエリアと、クマが生活を営んでいるエリアが近い

札幌市南区の藻岩山(もいわやま)登山道で、2022年3月11日と13日、相次いでクマの足跡が見つかった。過去5年間で最も早いクマの出没情報だった。

3年前にも、札幌市南区の住宅街で、クマが出没を繰り返した。畑の作物などが被害にあった。

「近年にないほど」ヒトに近づくクマ 生活圏重なるエリアも

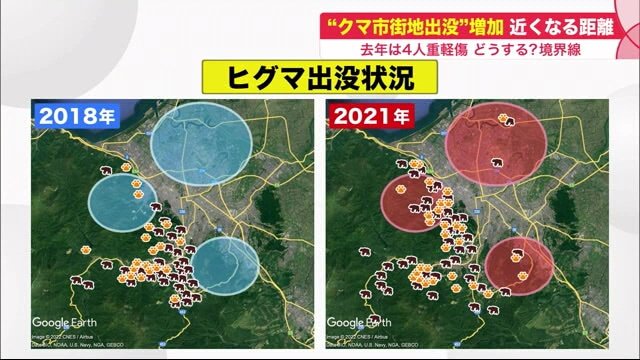

札幌近郊では近年、これまでになかったほど、人が住む地域にクマが近づいてきている。

2021年6月には、札幌市東区の市街地に初めてクマが出没し、襲われた4人が重軽傷を負った。

クマの被害にあった男性:

爪がぐっと刺さった

ヒトの生活圏に現れるクマ。

クマの生息域の変化について指摘する、酪農学園大学の佐藤喜和教授と共に、街を見て回った。

廣岡 俊光 キャスター:

旭山記念公園に向かう道路ですが、このあたりは住宅が多いエリアですね

酪農学園大学 佐藤 喜和 教授:

この辺りの、数十平方キロくらいの間で生まれ育って、ここで暮らしているクマも何頭かいる。人が生活しているエリアとクマのエリアは近いですし、公園なんかは重なり合いつつある

2018年と2021年のクマの出没情報を比較すると、札幌市東区や同市清田区をはじめ、市街地周辺での目撃が増加していることが分かる。

食料目当てではなく 「住める森が続いているから」近くに

酪農学園大学 佐藤 喜和 教授:

市街地においしいものがあるから、出てきているわけではない。住める森が続いているから、近くにいるという状況

札幌市南区にある緑地帯は、帯状になって森から市街地へとつながっている。その茂みの中に身を隠しながら、クマは移動してくるという。

2021年、札幌市東区に出没し駆除されたクマを調べたところ、胃の中から茨戸川の魚が見つかった。石狩市や当別町方面からオスグマがメスグマを求め、川沿いを移動し街中に迷い込んだと考えられている。

酪農学園大学 佐藤 喜和 教授:

市街地の中に突然出てきたクマは、パニック状態でなんとか逃げたい、何とか身を隠してやり過ごしたいと考えながら行動している。人を見つけて次々襲ってやろうなんて考えていないですね

人とクマの境界線が近くなり、生まれた軋轢(あつれき)。解決の方法はあるのだろうか?

近づくヒトとクマ 共存のカギは? クマに境界線を認識させる“配慮“

酪農学園大学 佐藤 喜和 教授:

札幌市は、緑豊かなまちづくりを熱心に進めてきた地域。緑豊かなだけではなく、万一でもクマが入ってこないようにするといった配慮も必要

廣岡 俊光 キャスター:

クマが街の中に入ってくるような河川敷の草を刈ったり、住んでいる方を中心とした対策なども大事になってきそうですね

酪農学園大学 佐藤 喜和 教授:

自分たちの地域で、クマを通過させない活動が広がることが理想的

またごみ出しの時間を守るなど、個人でできる身近な対策もクマを寄せ付けない方法の一つだ。

廣岡 俊光 キャスター:

人のエリアとクマのエリアの間に、"緩衝エリア"をしっかり作り、クマにも認識してもらう

酪農学園大学 佐藤 喜和 教授:

犬を使って追いかけるとか。人里近くの森はあまり居心地がよくない、という状況を作っていく考え方が一つですね

北海道内にいる限り切り離すことができないクマとの共存関係。行政や地域だけではなく個人としても対策を知ることが求められている。

(北海道文化放送)