国は2023年度以降、土曜・日曜に行う中学校の部活動の指導を教師ではなく、地域の指導者などに段階的に移行する方針を示している。

教師の超過勤務を減らして働き方改革を進める必要性や、少子化で生徒数が減って、チームスポーツをやることが難しくなってきていることが背景にあり、長崎県の学校現場でも対応を迫られている。ある中学校での取り組みを取材した。

練習量アップで生徒「うれしい」

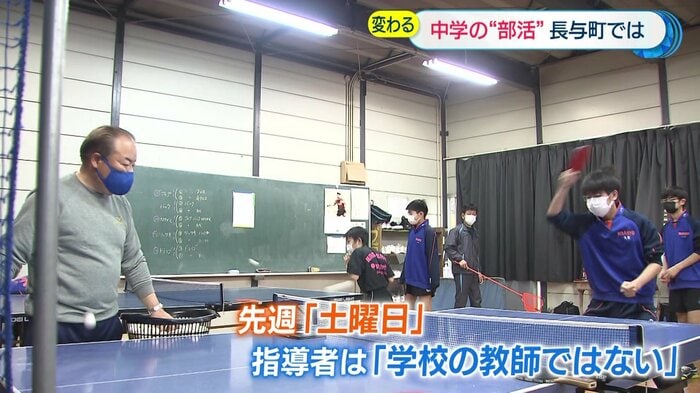

長崎市近郊に位置する西彼杵郡長与町にある長与中学校。その卓球部は、かつて全国大会ベスト8に入ったこともある県内の強豪だ。

土曜日に部員を指導しているのは、教師ではなく地元の卓球協会の会員。

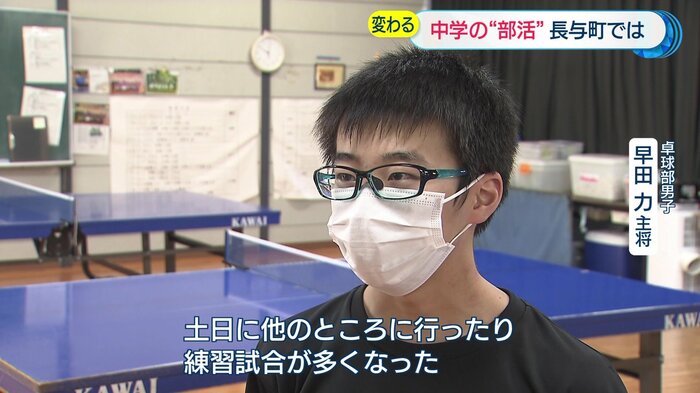

卓球部男子 主将・早田力さん:

土日にほかの場所に行ったり、練習試合が多くなりました。卓球がうまい人が教えてくれるので、自分がどんどん強くなっていく感じで、すごいうれしいです

長与中では県内の他校に先駆けて、2021年7月から部活動の地域移行を始め、卓球部の土曜、日曜、祝日の指導は基本的に卓球協会が行っている。

長与町卓球協会 髙尾公秀理事長:

働き方改革もあって、先生たちによる土日の練習が制限されていた部分からすると、学校の部活の時間が少なくなった分を地域の人たちでサポートして、子どもたちの練習量を増やす。練習時間の確保は、非常に良いこと

プロジェクトを担うNPO法人「長与スポーツクラブ」は、部員から会費を月3000円徴収して、指導者へのコーチ料のほか、団体戦の登録費、ボールなど消耗品の購入に充てている。

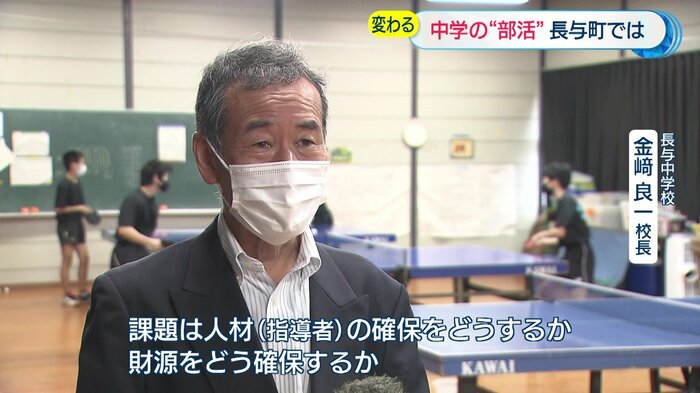

長与中学校 金崎良一校長(当時):

「部活動の地域移行」を環境を変えずにやっていこうという点では、このままやれるという自信は得られた。課題は、人材(指導者)の確保をどうするか、財源をどう確保するかということ。さらには、家庭の経済事情で参加できない子どもが出たときには、どうにか参加できるようにしてあげるような、金銭的なバックアップなど、そういったことを考えなければと思っている

長与中の卓球部は元々、ボランティアに近い形で髙尾さんなどの卓球関係者が指導に当たっていた下地があったため、取り組みをスムーズに始めることができた。

課題も…保護者や教師の意見は

部活動の地域移行にあたり、長与町は保護者と生徒、教職員にアンケートを行った。

保護者からは、「子どもの活動の選択肢の幅が広がる」「保護者の負担が減る」という前向きな声が。その一方で「受け皿となる団体のある地域と、そうでない地域の格差が広がる」「費用面など家庭の負担が高まり、子どもを参加させられなくなる」といった不安の声もあった。

経済的な点が不安な保護者も多いことから、長与スポーツクラブでは、子どもたちが家庭の経済事情で断念することがないよう、企業に奨学金という形で費用を出してもらえないかというセーフティーネットも検討している。

教職員の意見では「部活動指導の負担が減る」と、働き方改革につながるとの期待がある一方、「生徒と部活動を通じての関係性を作りにくくなる」「教師としてのやりがいが下がる(部活動でもっと指導をしたい)」との声も上がっている。

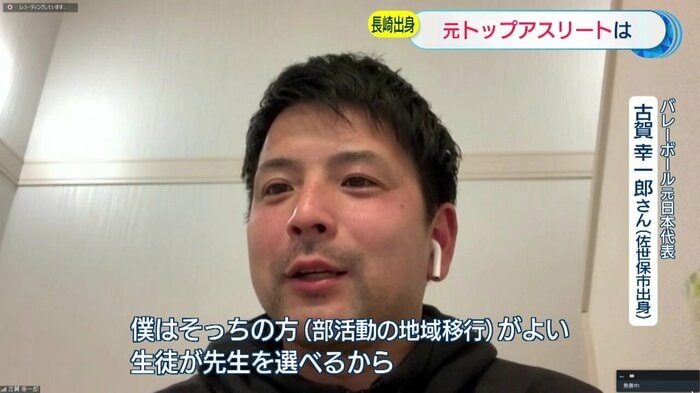

長崎出身の元トップアスリートは、実際にプレーをする子どもたちの立場から賛成だという。

バレーボール元日本代表・古賀幸一郎さん:

僕は地域移行が良い。なぜかというと、生徒が先生を選べるから。ということは、先生もずっとアップデートしないといけない。バレーボールは1校で3~4チームも作れるのに、現状は1チームしか出られないが、クラブチームなら(A、Bなどに)分ければ良いだけの話なので、ベンチの選手もいなくなるだろうし。ただでさえ競技人口が少なくなっているのに、ベンチで応援してるのはもったいない。それを無くすのはよい流れ

23年度に制度開始、間に合うか

日本中学校体育連盟は、2023年度から全国中学校体育大会、通称・全中をこれまでの「学校」単位から「総合型スポーツクラブ」単位でも参加できるようにするとしている。

例えば、これまで学校では11人集まらず、大会に参加できなかったサッカー少年が、学校の枠を超えた仲間とともに参加することもできるようになる。

しかし、各学校が制度開始の2023年度に間に合わせることができるのかが、大きな課題となっている。

長崎県内の先行事例となっている長与町は「間に合わせる」として、2022年度には町内3つの中学校のバスケットボール部を1つのクラブで指導する計画も立て、準備を進めている。

一方、県内のほかの自治体では、これから本格的な準備に入るところがほとんどで、部活動の地域移行には賛否両論がある。

国が定めたスケジュールに無理にはめ込み、性急に事を運んだ結果、子どもたちがスポーツの機会を失ってしまうことだけは避けなければならない。

(テレビ長崎)