日本茶の販売低迷が続く中、静岡の製茶問屋がタイでの売上げを5年で4倍に伸ばした。成功の理由は現地生産だ。タイの広大な茶畑で栽培し、日本から持ち込んだ製茶機械で仕上げている。

なぜタイでの栽培に踏み切ったのか、取材した。

「日本の景色」がタイに…現地栽培のワケは

タイの首都バンコクから飛行機で1時間、降り立ったのはミャンマーとの国境にある町・チェンライだ。国境沿いの地域に向かうと、茶園が広がっていた。

池谷庸介記者:

山に囲まれた山岳地帯に広がっているのは茶畑でして、すべて日本茶の茶園です

東京ドーム20個分の広大な敷地に広がっていたのは、日本の栽培法で作る茶畑だ。

ドローンで上空から撮影すると、遠くの小高い丘の上まで茶畑が整然と広がっているのがわかる。

この茶畑を手がけるのは、静岡市駿河区に本社を置く丸善製茶だ。なぜ静岡から4000km以上離れたタイでお茶を栽培しているのだろうか。

丸善製茶・古橋克俊社長:

日本からタイにお茶を持って行くと関税の問題があったりして、かなり日本茶が高く売られているんですね。それでタイで作ることにしました

消費が減少する国内市場から海外へと目を向けるなか、日本食の人気が高いタイに目をつけた古橋社長。

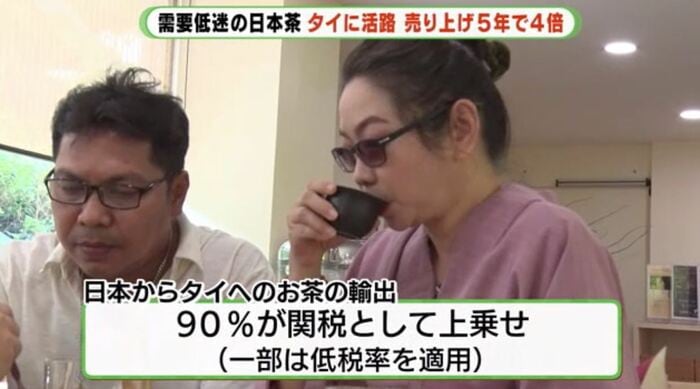

しかし、日本からタイへお茶を輸出する際には商品代金の90%が関税として上乗せされる。

そこで、「それなら現地で栽培すればいいのでは」と、タイの大手ビールメーカーに話を持ちかけ、2014年に共同で会社を設立した。

ウーロン茶畑を日本茶園に 栽培方法を工夫

広大なビールメーカーが所有する土地に茶畑がつくられた。

古橋社長:

元々の畑のつくり方が隙間が多かったり、スプリンクラーがあったりなどの違いがあるんですけど、こちらの指導としては、できるだけ日本と同じようにできるようにはしています

元々はウーロン茶が作られていたという茶畑。日本と同じ製法で作っているが、商品化までには試行錯誤が続いたそうだ。

日本から生産者を派遣し、気候に合った肥料や水やりの方法などを何度も試し、さらに日本の丁寧な管理方法について現地のスタッフに指導を重ね、理解してもらったという。

以前は大雑把だったという茶葉の刈り込みも、今はスタッフが雑味が出ないよう注意を払いながら先端の茶葉だけを刈り取っていく。

冬でも最高気温が30℃近くなる気候を生かし、1年を通して収穫できるのも特徴だ。

日本から機械を持ち込んで仕上げ

摘み取られた茶葉は、敷地内に設置された製茶工場へ運ばれる。

湯気が上がる工場内で、機械がフル稼働していた。日本から持ち込んだ機械を使い、蒸したり揉んだりと、日本と同じ製造工程で仕上げまで行う。

記者が試飲した。

池谷記者:

苦みがそんなにないですね、バランスがすごくいいですね

古橋社長:

ありがとうございます。ちょっと浅蒸し系なので、深蒸しよりは黄色っぽいです。蒸し方を工夫して微調整しながら作ってきました。まだその調整は続いてます

タイで売上げ4倍 「日本茶の魅力を知って」

つくられた商品は、主にタイ国内のスーパーやレストラン、国内最大手のカフェなどへ卸している。

栽培開始から5年で売上げは4倍に増加し、年間100トンを生産している。今では注文に生産が追いつかない人気ぶりだそうだ。

今後さらに日本茶の魅力を広めようと意気込んでいる。

古橋社長:

そもそも日本茶がどういうものか知らない方が世界中で見たらほとんどなので、まずこちら(タイ)で知って頂くことによって市場を作っていきたい。我々が市場を作れば、他の業者も輸出をしやすくなると思っています

今後は茶畑を今よりも拡大して生産量を上げ、多くの需要に応えようとしている。古橋さんはモロッコでも製茶工場を立ち上げ、日本から送られた茶葉を加工して中東やヨーロッパなどに届けている。

日本茶の魅力を世界に広める取り組みが、静岡から世界に広がっている。

(テレビ静岡)